Es war ein derart einschneidender Moment, dass ich etliches, was sich um dieses Ereignis herum ereignet hat, vergessen habe. Ich stehe auf einer Verkehrsinsel in Grindelwald und telefoniere mit meiner Mutter. Kurz vor dem Abendessen; ein kurzes Melden nach einigen Tagen. Sie erzählt von meinem Vater, der beim Zahnarzt gewesen war wegen seines Gebisses, welches nicht passte. Es passte schon seit Jahren nicht, aber immer wieder hatte er den Gang zum Arzt hinausgezögert und stattdessen mit Unmengen von Gebissklebern versucht, eine Festigkeit zu erzeugen. Seit Jahren nimmt mein Vater dieses Pulver; das kleine, rote Fläschchen ist in zwei, drei Tagen leer. Es ist Natriumalginat. Angeblich harmlos. Aber immer wieder, nach zwei oder drei Mahlzeiten fällt ihm das Gebiss heraus. Der Arzt hatte, wie meine Mutter sich ausdrückte, einen »Knubbel« im Mund festgestellt. Er kann kein neues Gebiss anpassen, bis dieses Ding entfernt ist. Man nahm eine Probe. Ich weiß nicht mehr, ob meine Mutter mir schon damals sagte, dass es Krebs war. Oder ob das erst später war. Aber ich verlasse die Telefonzelle mit dem Gefühl, dass mein Vater Krebs hat. Er war jenseits der 70, starker Raucher; Spieler. Sein plötzlich fasslicher, möglicher Tod ließ mich über ihn nachdenken. Ich ging wie in Trance aus der Telefonzelle.

Dabei hatte ich oft meinem Vater den Tod gewünscht. Nicht als kleines Kind, jähzornig mit dem Fuß aufstampfend. Nein, später. Als er Weihnachten nicht kam, sich nicht meldete, meine Mutter das Hotel in Hannover anrief, in dem er wohnte und tatsächlich am 23.12. ausgezogen war, aber noch einen Teil seines Gepäcks hatte stehen lassen. Niemand wusste, wo mein Vater war. Seine Einnahmen waren mit ihm verschwunden. Über die Feiertage erreichte man seinen Chef (das Büro war in Bielefeld) nicht. Mein Vater war eine Art freier Handelsvertreter (»Propagandist« sollte ich in der Schule sagen – und niemand, selbst die Lehrer, konnten mit diesem Begriff etwas anfangen; ich beharrte jedoch darauf), der auf Messen oder Ausstellungen ein Heimwerkergerät, eine Art Schraubstock, verkaufte. Das Weihnachtsgeschäft wurde dann immer in einem Kaufhaus gemacht; meistens in Hannover oder Hamburg.

Diesmal also Weihnachten. Es war das zweite oder dritte Mal, dass mein Vater für viele Tage verschwunden war. Weihnachten? Da muss doch was passiert sein! Ostern (wie Jahre vorher)? Ja. Aber Weihnachten? Meine Mutter telefonierte sich die Finger wund. Ihre Verzweiflung überspielte sie mit Drastik. Hinzu kam: Ich drängte sie laufend, da und dort anzurufen; seinen guten Freund, den »reichen« Autohändler (für uns war er halt reich, weil er ein Haus hatte und wir auf dem mehr schlecht als recht ausgebauten Dachstuhl eines Altbaus wohnten, durch den im Winter manchmal Schnee eindrang und sich zu kleinen Hügelchen formte). Als ich aus der Telefonzelle in Grindelwald heraustrat, erinnerte ich mich an meine Gefühle an jenem Weihnachtsfest, als ich meinem Vater den Tod wünschte, nur damit das alles einmal vorbei ist. Irgendwie wusste ich – trotz der Sorge, die mitschwang – wie es wieder einmal ausgeht: Durch einen Anruf, nach Tagen der Sorge mit dem Standardsatz »Ich habe einen Fehler gemacht«, jene gespielte Reue, die meine Mutter nicht mehr hören konnte, weil sie nicht ernst gemeint war oder sie glaubte, dass sie nicht ernst gemeint war. Dieses unterschwellige Betteln und Flehen um ein Wieder-Aufgenommen-Werden in die Familie. Eine Familie bestehend aus meiner Mutter, meinem Stiefbruder U. (der Sohn aus der ersten Ehe meiner Mutter) und mir. Alles Menschen, die ihm nicht den Halt geben konnten, denke ich heute, aber damals, als ich mit einer Grippe im Bett lag und auf ihn wartete und stattdessen »Drei Männer im Schnee« schaute, verfluchte ich diesen Mann. Warum er nicht wenigstens einen Anruf machen konnte. Oder einfach aus dem Leben verschwinden. Aber was dann? U., zehn Jahre älter als ich, war Hilfsarbeiter, fragil, ohne Ausbildung, meine Mutter weit über 50 Jahre, ebenfalls ohne Ausbildung. Und ich lungerte in einer Schule herum, die mich abstieß und später dann, noch schlimmer, gleichgültig machte.

Mein Vater blieb verschwunden, auch zwischen den Jahren, aber es gab einen Hinweis. Ein Freund von ihm (eher ein Bekannter), dieser bekloppte Maler, den ich einige Monate vorher kennengelernt hatte, wollte ihn gesehen haben. Meine Mutter rief ihn an, er war um elf Uhr morgens noch betrunken, wusste es nicht genau, ja, er hatte ihn gesehen, in einer Spielhölle am Mönchengladbacher Busbahnhof. War er’s wirklich – ja, nein, ich weiß nicht. Mein Vater ist also in der Stadt? Aber was sollen wir tun, die ganzen Spielkaschemmen abklappern, die wir gar nicht kennen und die man uns auch nicht zeigen würde? Eine Frau, die ihren Mann sucht, wird bei solchen Leuten sofort zum Gespött. Meine Mutter ging dann im neuen Jahr zu einem Anwalt. Sie kam zurück, desillusioniert. Ja, eine Scheidung wäre kein Problem und ja, er müsse Unterhalt zahlen, aber wie schnell ist er dann verschwunden und nicht auffindbar. Und dann mit mir und meinem Stiefbruder? Ich bremste plötzlich meine Mutter, wollte nicht mit 16 oder 17 als Ungelernter irgendwo arbeiten müssen und auch sonst nicht von Sozialhilfe leben. Meine Mutter setzte nun alle Hebel in Bewegung etwas mehr über diesen Mann zu erfahren, der seit fast 20 Jahren ihr Lebensgefährte und zehn Jahre ihr Mann war. Sie fand sogar die Ex-Frau, die in Berlin lebte und telefonierte mit ihr. Und seinen Sohn G. in Berlin, für den er nie etwas gezahlt habe, wie es hieß. Beide wollten nichts mehr mit meinem Vater zu tun haben, bitte streichen Sie mich aus der Telefonliste, ich möchte nichts von ihm hören. (Und als ich viele Jahre später G. die Todesnachricht schickte, antwortete er auch nicht und ich frug mich, wie verbittert man sein muss, um nicht einmal im Tod eine Geste zu zeigen und sei es eine Geste der Stärke, der Gnade.)

Das alles ging mir beim Hinausgehen aus der Telefonzelle in Grindelwald durch den Kopf. Jetzt hat dieser Mann womöglich Krebs, wird sterben und sofort fragte ich mich, wie er sterben wird, denn ich kannte meinen Vater in Krankheit gar nicht und nur wenige Male war er krankgewesen mit einer Erkältung im Bett, alles »ausschwitzen« nannte er das und seine schlimmsten Krankheiten hatte er immer unterwegs (er war rd. 240 Tage im Jahr weg von zu Hause) mit einen diversen Regenbogenhautentzündungen im Auge, die erst aufhörten, als er sich die Zähne ziehen ließ, Zähne die zum Teil verfault waren und dann begann die Phase, als er ein Gebiss trug. Ein Gebiss, dass eigentlich niemals hielt; immer wieder musste er es mit diesem Pulver behandeln, damit es am Gaumen mindestens ein paar Mahlzeiten anhaftete.

* * * * *

1976 hatte die Firma meinen Vater angezeigt, wegen Unterschlagung. Und gleichzeitig weiterbeschäftigt. Warum man ihn anzeigte blieb uns unklar; vermutlich wollte man einen Titel. Und das man ihn weiterbeschäftigte – das war klar: sie wollten das Geld. Es ging um fast 10.000 DM, die er nicht abgeführt hatte. Das Urteil vom Amtsgericht Hannover ist ein halber Freispruch: Klar wurde er verurteilt, zumal er die Unterschlagung an sich gestanden hatte. Aber alle anderen Punkte – frühere angebliche Veruntreuungen – wurden fallengelassen. Mein Vater muss die Richterin überzeugt haben: Er habe etwas »glaubhaft« versichert, steht dort. Beziehungsweise: Die Kläger konnten etwas nicht nachweisen. Er habe »durchgedreht« als er erfahren habe, dass das Handwerksgerät anderswo preisgünstiger angeboten worden war als er es auf der Messe verkaufen musste. Er habe »bereut«, heißt es. Und er zahle ja ab. Womöglich hatte er auch vor Gericht den Satz »Ich habe einen Fehler gemacht« gesagt. Es handele sich um den »besten Mitarbeiter« konzedierte man. Im schriftlichen Urteil stand als Beruf »Werkzeugmeister«. So hatte er sich nie genannt. Das hätte man auf der Schule eher verstanden als »Propagandist«.

Später also wieder. Die ganzen Einnahmen waren weg, verspielt bei den Weihnachtsrennen in Paris-Vincennes und ja, auch in Gladbach war er gewesen, in der Spielhölle oder doch, nein, da nicht; er war in Paris und jetzt musste man das Hotel in Hannover noch bezahlen, damit die das Gepäck nachschicken. Die Bahnhofsmission hatte ihm das Fahrgeld vorgestreckt und so stand er dann auf einmal wieder im Wohnzimmer und ich sehe diesen Blick, den er immer hatte, diese leichte Melancholie aus seinen eher kleinen Augen, die merkwürdig fleischigen Finger waren vom Rauchen stärker gelb als sonst (rechts immer ein bisschen mehr als links) und seine dichten, nach hinten gekämmten, lockigen Haare. Er hatte auf den ersten Blick durchaus Ähnlichkeit mit Peter Frankenfeld und manchmal wurde er auch mit ihm verwechselt und wenn ich heute alte Sketche von Peter Frankenfeld sehe denke ich, da ist mein Vater, mit leichtem, kaum zu merkenden Berliner Akzent.

Später sagte meine Mutter, sie habe meinem Vater damals verboten, sie jemals wieder anzufassen. Sie entschied sich gegen die Scheidung, aber sie wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Dennoch wusch sie weiterhin seine Wäsche, bügelte die Hemden und kochte das Essen – allerdings alles lustlos, immer zeternd und irgendwie vermittelte sie das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Zum Essen war er selten da. Selbst wenn er nicht beruflich unterwegs war, wenn er eigentlich zu Hause sein sollte – dann zog es ihn zu Pferderennbahnen, in Wettbüros, vor, während und nach den Rennen. Von den deutschen Spielcasinos ließ er sich sperren, aber wir fanden später einen Jeton einer belgischen Spielbank in seiner Jacke. Mein Vater kannte die Busse. Überhaupt: Er war ein Meister im Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel. All seine Reisen hat er mit Bahnen und Bussen gemacht; manchmal nahm ihn ein Kollege mit dem Auto mit. Einen Führerschein hat er nie besessen.

* * * * *

Als ich mich als Kind und Jugendlicher für Glücksspiele zu interessieren begann, wurde ich für meinen Vater kurz wieder interessant. Er zeigte mir die Casino-Spiele, die Tricks, wir spielten gegeneinander, er nahm auch mein Geld, wenn wir darum spielten, ich seines, meine Mutter schimpfte, Du kannst doch von den Jungen kein Geld nehmen, wir spielten Ecarté, Black Jack, Roulette, ich kannte die Regeln genau und sah, wie er spielte, obwohl es ja nur Spielgeld war sah ich, wie er im Roulette das Tableau zupflasterte mit Jetons. Er spielte seine Favoriten aber auch, um sich abzusichern, die anderen Zahlen, dann, mit den restlichen Jetons, wieder seine Favoriten. Später habe ich in den Spielbanken tatsächlich Leute gesehen, die so gespielt haben: Pleins, Chevaux, Transversalen oder die Kesselspiele (bevorzugt die Orphelins); keine einfachen Chancen, selten Dutzende und Kolonnen. Immer wieder wollte mein Vater im Lauf der Kugel eine Gesetzmässigkeit erkennen, eine verborgene, schwer aber machbar zu enthüllende, geheime Regel. Der Spieler, der dies erkennt ist der Auserwählte, der mit seinem Gewinn belohnt wird. Wer verliert, hat das Gesetz nur nicht gefunden. Es ist die nie enden wollende Suche nach diesem Gesetz.

Nein, sowas hat mein Vater nie gesagt. Aber ich sah es ihm an. Daher spielte er ja auch Pferderennen: Hier galt es auch Entwicklungen zu antizipieren, die Leistungen der Pferde, die »Form«, einzuschätzen, sie zu bewerten. Pferderennen waren für ihn noch weniger Produkte des Zufalls. Aus der bei ihm allgegenwärtigen Rennzeitung (die bis heute merkwürdigerweise »Sport-Welt« heißt, obwohl sie sich ausschließlich mit Galopprennen beschäftigt) mit ihren unendlich kleinen Zeichen und schwer entzifferbaren Codes kam er mir mit seinen kleinen, zusammengekniffenen Augen beim Lesen (er brauchte niemals eine Brille) wie ein Fährtensucher, ein Trapper vor, der aus den Abdrücken im Waldboden seine Schlüsse zieht. Schon als Kind sah ich fasziniert diese kryptischen Siglen wie »Ka.«, »kK«, »db«, »H«, »Agl.«, »5 W« oder »3 H«, »Lg.«, »GAG«, begleitet von schier endlosen Zahlen und Zahlenkolonnen. Natürlich wusste mein Vater, dass bei Pferderennen auch manipuliert wurde, aber dies war nur ein weiterer Punkt der eben einkalkuliert werden musste. Hierfür mussten Besitzer, Trainer und Jockeys eben bewertet werden; Bewertungen, die Zuordnungen waren, da man die Leute ja meist nicht kannte bzw. nur das von ihnen kannte, was gemeinhin in Umlauf war. Als ich später auch wettete und mit einem speziellen Empfänger das Autotelefon einiger Profispieler systematisch abhörte, sagte ich ihm davon nichts. Ich stellte fest, dass etliches, was man zu hören bekam nicht nur belanglos war, sondern schlichtweg nicht eintrat. Das, was eintrat, brachte zumeist schlechte Quoten, weil es »rund« ging; bekannt war. Aber Manipulationen scheiterten häufiger, als man dachte. Jockeys, die im Führring erfuhren, ob ihr Pferd eine Chance hat und bekommen soll und ihre am Telefon verabredeten Zeichen gaben, scheiterten trotzdem. Im Unterschied zu meinem Vater, der auch ab und an Tips aufsog, scheiterte ich nicht weil ich zu wenige Informationen hatte, sondern zu viele disparate.

Als ich die Nachricht von meinem vermeintlich kranken Vater in Grindelwald hörte, war ich schon ein paar Wochen »trocken«. Mein Kumpel hatte keine Lust mehr an Pferderennen und auch bei mir stellte sich das Gefühl ein, den mafiösen Strukturen nicht immer neues Geld nachwerfen zu wollen. Ich war auf Entzug, hatte keine Rennzeitung mit. Mein Kumpel wollte mich anrufen, wenn er etwas entdeckte. Aber er rief nicht an. Und es war mir recht. Ich bemitleidete längst meinen Vater, der mit seinem Freund immer noch unterwegs war. Seine Kleinstrente und Sozialhilfe beanspruchte er irgendwann für sich; er wollte nicht U. und mich »finanzieren« wie er sagte, dabei finanzierte ich längst mit meinem Gehalt die Familie. Mein Vater wünschte getrennte Kassen, reklamierte für sich den Selbstversorgerstatus. Er kaufte billigstes Zeug beim Metzger ein, aß beispielsweise ein Schweineohr und noch heute höre ich das Kauen auf dem Knorpel, dieses ekelhafte Geräusch, welches bei mir fast einen Brechreiz auslöst. Ansonsten war er dauernd unterwegs. Er ging nach den Rennen mit anderen Leuten mit, empfand diese mehr als seine Familie als uns. Dies alles bedenkend hatte ich plötzlich keinen Appetit mehr; betrat ein Restaurant in Grindelwald, das ich gar nicht kannte und bestellte, so glaube ich heute, ein Omelett zum Abendessen.

* * * * *

Ja, es war Krebs und es war auch dringlich, obwohl er jenseits der 70 war. Er wurde ins Aachener Klinikum eingewiesen und bekam dort Bestrahlungen. Operativ wollte man nicht vorgehen. Am Kopf. Früh war klar, dass er eine Art Versuchskaninchen war. Die Frau des Autohändlers fuhr mit uns einmal nach Aachen. Auf der Fahrt regnete es derart stark, dass sie für einige Minuten auf den Standstreifen fuhr und anhielt. Ich nahm dies als schlechtes Zeichen. Das Klinikum entwickelte schon nach wenigen Minuten eine krankmachende Atmosphäre. Seine Modernität war abstoßend, der Geruch insbesondere in den Aufzügen ekelhaft. Mein Vater war gelassen und ruhig, hatte etwas abgenommen. Ich benahm mich normal, obwohl ich längst ins Auge gefasst hatte, dass er bald sterben könnte. Wir gingen in die Caféteria. Alle taten so schrecklich gefasst. Er hatte mit dem katholischen Priester gesprochen, was mich überraschte (er war ja evangelisch). Aber vielleicht war es nur, weil er der Sohn unserer ehemaligen Vermieterin war, der inzwischen in Aachen wohnte.

Er war einige Monate in Aachen. Gegen Ende kam er, weil es keine Bestrahlungen am Wochenende gab, mit dem Zug nach Hause. Er passte seinen Lebenswandel kaum seiner Krankheit an. Er war, wenn er dann zu Hause war, weiterhin unterwegs mit seinen Freunden, dem Autohändler und dem Schrotthändler und seiner Frau. Wenn er dann fuhr, war die Woche eigentlich immer merkwürdig schön, da wir uns gegenseitig Hoffnung machten. »Nur nicht leiden« sagte meine Mutter manchmal und sie begann, ihn für das Ertragen der Krankheit zu bewundern. Und gleichzeitig zu beneiden: Wenn er jetzt schon wieder Rennbahnen besucht – dann muss es doch gut mit ihm stehen.

Als er dann im Sommer an einem Dienstag zurückkam (ich las gerade Otto Mainzers »Prometheus«), gab es Kaffee und Kuchen. »’n bisschen Krebs gehabt…« kokettierte er leicht berlinernd und abgemagert. Er konnte mit seinem in die Hände verborgenen Gesicht so schön leidend aussehen, aber das tat er jetzt nicht. Jetzt nicht, als es ihm womöglich am schlimmsten ging. Er sei »ausgestrahlt«, hatte man ihm gesagt; die Strahlendosis wäre ab sofort nur noch schädlich. Bestrahlungen am Kopf, hörte ich, naja, das sei doch das allerletzte Mittel. Wir tranken Kaffee, aßen Kuchen. Und dann schaute er zur Uhr, es war gegen 17 Uhr, vielleicht etwas früher, und dann machte er sich auf, ging hinaus, die Straße entlang, die zur Bushaltestelle führte, in langsamerem Gang als früher, fast bedächtig, den Kopf leicht nach unten, den Arm pendelnd, die Zigarette in der rechten Hand, zwei Finger leicht abgespreizt wie immer: so ging er zur Bushaltestelle der Linie 10, die ihn zur Trabrennbahn führte, denn dienstags waren immer Rennen in Mönchengladbach. Er konnte unmöglich mehr als zehn Mark bei sich haben. Er ging und fuhr trotzdem da hin. So verließ er uns immer und immer wieder und meine Mutter bemerkte noch, wie gebrochen er gehen würde und räumte dann den Tisch ab und ich dachte, mein Gott, warum geht er, warum kann man nicht wenigstens mal vor dem Fernseher sitzen oder, noch besser, reden, aber er flüchtete, hatte noch nicht einmal eine Rennzeitung (die »Heat« hieß), stahl sich von uns weg. Vielleicht aus Scham? Oder um uns zu brüskieren? Oder weil er nicht anders konnte?

»Ich konnte doch nicht wissen, dass ich so alt werde«, sagte mein Vater mehr als einmal, als man ihn frug, warum er nicht in die Rentenversicherung einbezahlt habe. Und warum er nichts auf die Seite gelegt hatte von seinen guten Einnahmen und Verdiensten. Warum seine Frau, meine Mutter, Ende der 70er ihre ganzen Ersparnisse auflösen musste, um die Firma auszuzahlen, damit das unterschlagene Geld zurückbezahlt werden konnte. Warum wir bis vor kurzem in einem Loch lebten das zwar billig war, aber schäbig.

* * * * *

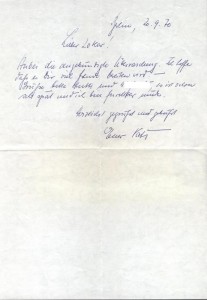

Schon früh hatte man sie gewarnt, so meine Mutter später. Freunde von meinem Vater hätten ihr schon kurz nach meiner Geburt gesagt, dass er spielt. Aber meine Mutter beachtete das nicht. Für sie war es auch noch einmal eine Chance; nach der Scheidung Mitte der 50er Jahre und mit dem Kind – wer nahm damals eine solche Frau? Ob ich ein »Unfall« war? Schwer zu sagen. Als ich geboren wurde war sie 37, er fast 46. Sie muss von ihm mindestens zu Beginn Zuneigung und Geborgenheit bekommen haben.Nach dem Tod meiner Mutter habe ich Briefe von ihm an sie gefunden, die er ihr von den Messestädten schickte. Große, sehr schöne Buchstaben, fast kalligraphisch. Er schrieb kurz, aber voller Liebe und zuvorkommend. Er schickte uns Küsse. Mir schrieb er auch ein paar Mal; eine Karte oder einen Brief. »Euer Vati« unterschrieb er immer und ich könnte heulen, wenn ich vor meinem geistigen Auge uns beide durch die Briefmarkengeschäfte gehen sehe, wo er die Sammlung für mich komplettierte – Bund/Berlin ab 1949, postfrisch (aber ohne Posthornsatz; der war zu teuer).

Da war die Sache mit der weiterführenden Schule schon vergessen. Er wollte nicht, dass ich zur Realschule ginge, wie die Lehrerin, Frau Bückmann, eine 60jährige Frau mit unendlicher Geduld, meiner Mutter empfahl. Ich sei zu dumm, sagte er, sagte später meine Mutter. Warum er so von mir dachte, weiß ich nicht. Vielleicht weil ich begann ein Mutterkind zu werden, aber wie sollte es auch anders sein bei dieser Abwesenheitsquote. Nur ganz selten tollte ich mit ihm sonntags im Bett oder saß beim Fernsehschauen neben ihm auf dem Boden, ein gepolstertes Sesselbein als Lehne für meinen Rücken. In diesen Augenblicken waren wir eins, auch wenn wir nichts sagten. Kostbare Momente.

Immer wieder insistierte meine Mutter, warum wir in diesem Loch wohnen blieben. Aber mein Vater schaffte es, sie zu beruhigen. Bis in die 80er Jahre hinein heizten wir mit einem Kohlenofen, der aus den 50er Jahren stammte, schleppten die Kohlen aus dem Keller sechs Treppen hoch und fühlten uns doch irgendwie wohl. Von den Büchern in meinem Zimmer musste ich ab und zu den Kohlenstaub entfernen. Auf eigene Kosten wurde in den 70ern ein Badezimmer errichtet; meine Mutter koordinierte die Handwerker mit schwerstem grippalem Infekt. Als mein Vater zurückkam, brachte er sie auf die Palme mit dem Satz »Wie habe ich das gemacht?«

Meine Mutter hatte meinen Vater geheiratet, als ich sechs Jahre alt war. Ich sollte nicht als uneheliches Kind in die Schule müssen; es war schon schlimm genug, dass er evangelisch und meine Mutter katholisch war. Die Stelle als Hauswirtschaftshilfe bei einem Frauenarzt hatte sie schon etwas früher aufgegeben; sie wollte sich um mich kümmern und vermeiden, dass ich von meiner Oma verzogen werde. Die starb ein Jahr später; der Schwiegersohn fand nie ihre Zustimmung. Mein Vater verdiente gutes Geld, er konnte die Leute überzeugen ohne zudringlich zu werden, sein Vortrag zu dem Heimwerkergerät war so überzeugend, dass man, wenn man ein bisschen Ahnung davon hatte, kaum widerstehen konnte. Es gab noch keine Baumärkte und die Leute begannen, in den Häusern vieles selber zu machen. Als Jugendlicher war ich ein paar Mal bei Messen und Ausstellungen in der Umgebung dabei. Ich schrieb dann die Aufträge der Leute aus, die das Gerät nach Hause geschickt bekommen wollten und dann per Nachnahme bezahlten. Aus dem Vortrag musste man schließen, dass mein Vater ein begnadeter Handwerker war. In Wirklichkeit hatte er keine Ahnung. Das heißt: Er meinte schon, dass er Ahnung hatte. Er »wusste« eigentlich alles.

Auch vom Krieg wusste er alles. So streute er diverse Orte ein, in denen er während des Krieges als Soldat war. Hielt man dies genau nach kam man schnell darauf, dass es nicht sein konnte. Wo er wirklich war und was er gemacht hatte – wir haben es nie erfahren; er sagte nichts oder erzählte nur weit und ausschweifend. Ich weiß nicht, was er, Jahrgang 1913, damals getan hat. Oft stellte ich mir die Frage. Manchmal auch ihm. Er antwortete nicht. Dabei hätte mich zunächst einmal interessiert, ob er beispielsweise einen Menschen getötet hat. Als Soldat »durfte« man das ja (was ich nicht genau verstand). Ich habe meinen Vater wenigstens einmal Tränen abwischen sehen, als in einem Fernsehfilm, den er zufällig mit uns anschaute, vom Holocaust die Rede war und jemand abgeführt wurde. Mein Vater war ein weicher Mensch, aber in Gemeinschaft könnte es anders ausgesehen haben (oder eben nicht).

Als die Firma ihn nicht mehr haben wollte – er war jenseits der 60 und jüngere Kollegen drängten und gleichzeitig begann sich das Geschäft zu ändern – meldete er die Rente an. Das, was man ihm gab, war lächerlich. Er hatte so gut wie nie eingezahlt. Fast nur Kriegsjahre zählten, aber auch die nicht ganz, weil er nicht lückenlos beweisen konnte, wo er überall war. Bei dem Autohändler fand eine Handlangertätigkeit. Er wurde sein Faktotum, fuhr mit zu Pferderennen und musste seine Launen ertragen (er war der deutlich ältere und intelligentere), Briefe aufsetzen und Ratschläge erteilen. Jahre zuvor hatte mein Vater die Idee gehabt, die ihm ein gewisses Vermögen erbrachte. Bis zum letzten Augenblick hatte er meinem Vater angeboten, sich an dem Projekt finanziell zu beteiligen. Mein Vater lehnte das ab. Zum einen hatte er das Geld nicht; zum anderen traute er vielleicht auch der Idee nicht. Die Ausstellung wurde jahrzehntelang ein finanzieller Erfolg; alle Beteiligten hatten bald ausgesorgt.

* * * * *

Ich begann auch zu spielen; mein allererster Einsatz auf einer Rennbahn bescherte mir einen für damalige Verhältnisse großen Gewinn. Es stimmt wirklich: Kinder und Verrückte gewinnen immer. Ich wollte von nun an alles besser wissen – und war ihm dabei ähnlicher, als ich mir damals zugestand. Ich suchte auf seinem Gebiet wohl seine Anerkennung. Eine Anerkennung, die ich sonst nicht erreichte. Irgendwann verhielt ich mich meinem Vater gegenüber hochnäsig, sprach monatelang nicht mit ihm, dann nur das nötigste. Er war für mich abschreckend geworden, ein Dorn im Auge. Ich habe mich in den Wettbuden für ihn manchmal geschämt. Heute schäme ich mich dafür, mich damals für ihn geschämt zu haben. Vielleicht weil ich in ihm mein Schicksal sah, wenn ich so weitermachte? (Das denke ich heute.).

Merkwürdig dann diese Koinzidenz: Als ich keine Lust mehr auf Pferdewetten hatte, weil mir auch die soziale Unterstützung der Wettkumpane abhanden kam, wurde bei ihm die Krankheit diagnostiziert. Die Familie rückte irgendwie wieder zusammen. Meine Mutter, die meinen Vater so oft beschimpfte, wurde milder. Jahre nach seinem Tod gestand sie mir, dass sie ihn vermisse. Es war einer der merkwürdigsten Augenblicke in meinem Leben: Sie vermisste den jahrelang vehement verschmähten und so oft verfluchten Mann. Als sie dies sagte, hatte sie Tränen in den Augen.

* * * * *

Die letzten Monate verbrachte er zu Hause. Als am Hals wieder eine Geschwulst kam, ging er nicht zum Arzt. Er wollte unbedingt sehen, wie sich der Golfkrieg 1991 entwickelte. Schließlich war es eine riesige Geschwulst geworden. Der Hausarzt setzte ein paar Mal die Woche Mistelspritzen. Mein Vater litt, konnte kaum noch kauen und schlecht schlucken. Selbst trinken fiel ihm schwer. U., den er fast verachtet hatte, kümmerte sich jetzt um ihn. Mein Vater erkannte seine Leistung hoch an. Nein, am Tropf kommt er erst ganz zum Schluss. Der Stuhl für die Notdurft. Wenn die Geschwulst aufplatzt, soll man ihn, den Arzt, sofort anrufen. Als es dann soweit war – an einem Sonntag – war er nicht zu Hause. Der Notarzt kam, schreckte vor dem blutenden Mann zurück, wollte ihn nicht berühren. Meine Mutter zeigte ihm ein mit Blut vollgesogenes Handtuch. Entwürdigend, wie sich dieser Arzt verhalten hat. Meine Strafanzeige wurde schnell eingestellt. Mein Vater kam auf unser Drängen ins Krankenhaus und wurde nach einem Tag wieder freigelassen. Niemand wollte einen sterbenden Mann; für die Unterlagen war das schlecht. Als wir an einem Sonntag zu Mittag aßen, klang ein Stöhnen aus dem Zimmer. Das Schmerzzäpfchen hat er dann nicht überlebt. Lange hatte ich dieses letzte Aufbäumen, diese wimmernden Schmerz- und Leidenslaute im Ohr.

»Die Wahrheit ist, dass ihm auf Erden nicht zu helfen war« – diesen leicht abgewandelten Kleist-Satz wählte ich als Motto auf der Todesanzeige. Als der evangelische Pastor kam, war ich überrascht. Er wollte etwas von uns hören. Wir erzählten über sein Spielen, seine gute Seiten, über das, was wir von ihm wussten. Angeblich war er ins Internat oder auf ein Heim gekommen, war früh Vollwaise. Der Pastor hielt dann vor drei Personen eine Rede, die diesem Mann wirklich gerecht wurde, ohne ihn zu glorifizieren oder zu verdammen. Kindheit während des Ersten Weltkriegs, Steckrübenwinter, fragile politische Lage, nächster Krieg. Ich habe leider fast alles vergessen, was er gesagt hat, aber es war großartig.

* * * * *

Später habe ich ein bisschen recherchiert. Seine Eltern starben früh (in den 50er-Lebensjahren; die genauen Geburtsdaten ließen sich nicht ermitteln); er war aber erst mit 20, 1933, Vollwaise. Der Vater war Elektromeister. 1941 heiratete mein Vater seine erste Frau; G. war wohl ein Fronturlaubskind, 1942 geboren. 1948 die Scheidung; wechselnde Wohnsitze in Berlin, die sich später verloren. Mehr war nicht zu erfahren. Er taucht irgendwann in Mönchengladbach auf, verkauft Uhren an der Haustür; gilt als Verkaufskanone. Gespielt habe er wohl immer sagte meine Mutter später, aber sie wusste gar nicht, was das genau bedeutet.Spielen das klang doch so harmlos.

Mein Vater wurde am 15. November 1913 in Wolfenbüttel geboren. Er starb am 8. September 1991. Auf den Bildern, die ich von ihm habe, wirkt er mir heute, mehr als 20 Jahre nach seinem Tod, fast fremd. Vielleicht, weil er mir eigentlich immer fremd geblieben war. Und nicht nur mir, sondern uns allen. Wir kannten ihn eigentlich nicht, wussten nichts von seinen Sehnsüchten, die sich in dieser elenden Spielsucht vielleicht Bahn brachen. Eine Spielsucht, die ihn noch jenseits der 70 mit fünf Mark noch abends aus dem Haus trieb zu einem Spielautomaten. Was fand er dort, in den Spielhallen, was er bei uns nicht finden konnte?

* * * * *

Nein, ich mache nicht den Handke und verspreche, später Genaueres darüber zu schreiben. Es reicht. Mehr braucht Ihr nicht zu wissen. (Und mehr wollt Ihr ja auch gar nicht wissen.)

Pingback: Der Umblätterer » Väter und Söhne und »Focus« und »Spiegel«

Pingback: Fundstücke: Variationen des Autobiographischen | Über das Schreiben von Geschichten

Pingback: Melanolia « viehrig.net

Pingback: Aufräumen zum Jahresende | Zurück in Berlin