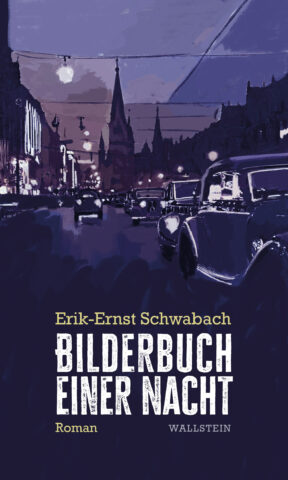

Bilderbuch einer Nacht

Nein, unveröffentlicht im strengen Sinne war der Roman Bilderbuch einer Nacht des deutschen Autors Erik-Ernst Schwabach bisher nicht. Er erschien 1938 in einem kleinen polnischen Verlag – auf polnisch! Schwabach notierte im Londoner Exil in sein Tagebuch: »Sehr komisch, ein Buch von sich in den Händen zu haben...von dem man kein Wort versteht.« Zwei Tage später erlag Schwabach mit 47 Jahren einem Herzinfarkt. Das Manuskript ging mehr als acht Jahrzehnte verschlungene Wege (in den 1950ern wurde es von Rowohlt abgelehnt). Jetzt, 2025, veröffentlicht der Wallstein-Verlag erstmalig in deutscher Sprache Schwabachs Roman. Kundig ergänzt mit einem Nachwort des Literaturwissenschaftlers und Schwabach-Biografen Peter Widlok.

Vielleicht sollte man Widloks Nachwort zuerst lesen. Schwabach wurde in eine wohlhabende jüdische Bankiersfamilie hineingeboren. Er sah sich früh als Künstler, Schriftsteller, verfasste 1913 eine Abhandlung über den Expressionismus, arbeitete bei der Literarischen Welt, gab Zeitschriften heraus, experimentierte mit dem Radio (»Funkspiele«) und betätigte sich als Kunst- und Kulturmäzen. Seine Lesungen und Feste auf dem schlesischen Schloss Märzdorf sollen legendär gewesen sein. Dann der Absturz. Schwabach hatte in Reichsmark investiert, weniger in Immobilien oder Dollar. Die Weltwirtschaftskrise traf ihn hart, er musste seine berühmte Büchersammlung und schließlich auch Märzdorf verkaufen. Schwabach floh 1933 mit seiner Familie nach Großbritannien, hielt sich mit Unterhaltungsstücken und Exposés für Theater und Filmstoffe über Wasser. In Deutschland konnte er nur noch unter Pseudonym veröffentlichen. 1936 begann er mit Bilderbuch einer Nacht.

Schwabachs Episodenbuch beginnt an einem Samstag um 18 Uhr und endet rund zwölf Stunden später. Schauplatz dürfte Berlin sein, obwohl der Name nicht fällt und bekannte Straßen oder Bauwerke nicht genannt werden. Interessant die Datierung, die er vornimmt: »20. Oktober 193.«. Der einzige 20. Oktober, der in den 1930er Jahren ein Freitag ist, findet sich im Jahr 1934. Aber im gesamten Buch gibt es keinen Hinweis auf die Nazi-Regentschaft. Es ist formal ein unpolitisches Buch.

Wer kann, sollte sich ein Personenverzeichnis anlegen, denn viele Protagonisten tauchen in dieser Nacht an unterschiedlichen Örtlichkeiten auf und es ist nachträglich hübsch, wie Schwabach die Aufeinandertreffen gestaltet hat. Da ist etwa der Arzt Dr. Peter Paulsen, der auf ein Dinner bei Bankier Waldherz eingeladen ist, einer großbürgerlichen, reichen Familie. Mit eingeladen ist Ilse, Paulsens Frau, eine ehemalige Kaufhausangestellte, die aus ganz anderen Verhältnissen kommt und von den Honoratioren und Prominenten von oben herab betrachtet wird. Paulsen begegnet beim Dinner Beate Meisner, eine weltgewandte und gebildete Frau, die, wie es einmal heißt, viel verspricht und er scheint ihr zu verfallen, während der Dichter Sven Marken sich für Ilse interessiert. Über all diese Personen hatte der Leser schon vorher einiges erfahren. Spät in der Nacht wird Paulsen in das Krankenhaus gerufen, weil Rudi, der Polizist und Verlobte einer Küchenhilfe der Waldherzens, bei einer Schießerei verletzt wurde.