Eine Glückssuche wie Sophia verfolgt auch Cindy in Grubers neuem Roman »Chorprobe«, wenn auch auf einem anderen Feld – dem der Kunst.

Eine Glückssuche wie Sophia verfolgt auch Cindy in Grubers neuem Roman »Chorprobe«, wenn auch auf einem anderen Feld – dem der Kunst.

oder: Leben mit 00

Jeder, der etwas hat oder hatte, sagen wir, einen Partner aus einem anderen Land, eine Krankheit, ein bestimmtes Alter, ein Kind, mehrere Kinder, Zwillinge, Fünflinge oder kein Kind, einen Beruf, egal welchen, keinen Beruf, keine Arbeit, die Ernährung umgestellt, früher eine andere Heimat, einen Kurs gemacht, eine Sportart ausgeübt, einen toten Verwandten, Geschwister oder keine Geschwister, Adoptivkinder, Stiefkinder, keine Eltern, kranke oder böse Eltern, mehrmals geheiratet, eine Sucht oder den Tod überwunden, alles verloren, einen Suizidversuch überlebt, ein Vermögen oder eine Reise gemacht, einen Geist gesehen, mit Toten gesprochen; wer im Krieg war oder jemanden kennt, der im Krieg war, wer ausgewandert oder zuhause geblieben oder von einer Krankheit genesen oder älter geworden ist; wer einen Angehörigen hat, der irgendetwas hat, hatte, getan hat, tut, ist oder war, schreibt darüber ein Betroffenheitsbuch (...). Oder zumindest ein themenbezogenes Kochbuch.

Damit man einerseits das eigene Problem rasch im Regal findet und andererseits sich auch mit jedem beliebigen Nachbarproblem identifizieren kann, tragen diese Bücher immer dieselben Titel:

Leben mit 00

Leben ohne 00

Leben trotz 00

00 überleben

Weiterleben nach 00

00 und ich

Ich allein gegen 00

Tabu 00

Warum über 00 immer noch geschwiegen wird

Das Schweigen brechen! 00

Eine Abrechnung mit 00

Das unterschätzte 00

00 geht alle an (auch wenn nur ich 00 habe)

00 steht als Platzhalter für den Namen einer Krankheit, eines Zustands, eines Umstands, eines möglicherweise durchaus schwammigen Schicksals, denn selbstredend steht in jedem dieser Bücher auch irgendwo: jetzt, da es endlich einen Namen hat, bin ich erleichtert, denn nun nehme ich mich selbst ernst! Ja, inzwischen schreibt jeder, der irgendeine Erfahrung gemacht hat, jeder, der recht eigentlich untot ist, ein solches Betroffenheitsbuch. – Aus: »Leben mit 00. Betroffenheitsliteratur«, unveröffentlicht, 2008.

Nicht unbedingt das Buch, sondern die Reaktionen hierauf sind erstaunlich: Da wird posthum ein eigentlich »unvollendeter Roman« (Untertitel) von Wolfgang Herrndorf veröffentlicht und das ganze Feuilleton jubelt hymnisch und türmt Vergleiche auf von Kästners »Fabian« über Nootebooms Philip (»Das Paradies ist nebenan« – so lautete der ursprüngliche Titel dieses wunderbaren Buches), Moritz’ »Anton Reiser« (der kommt sogar einmal vor) bis zu Goethes Mignon-Figur.

Es ist ein leider häufig zu beobachtendes Phänomen: die tragisch oder früh ums Leben gekommenen Schriftsteller werden die Liebsten und die Besten. Vorher kaum zur Kenntnis genommen, bekommen sie eine Wiedergutmachung geradezu aufgedrängt. Wolfgang Herrndorf hat diesen Gesinnungswechsel selber noch miterlebt: Als er seine schwere Krankheit öffentlich machte und darüber im Internet Tagebuch führte nahmen plötzlich die Sympathiekundgebungen derart zu, dass dem Autor diese Zuwendung reichlich suspekt vorkam (in »Arbeit und Struktur« nachzulesen) und mehr verstörte als freute. Und nun erscheint also ein nachgelassener Text Herrndorfs, 33 episodenartige, zum Teil nur lose miteinander verbundene Kapitel über eine Ausreißerin namens Isa, die, das »wissen« die Rezensenten merkwürdigerweise, 14 oder – wie es einmal heißt – 18 Jahre alt ist (eine derart explizite Altersangabe gibt es allerdings nirgends, nur einmal ein abschätzender Countdown eines Protagonisten). Isa ist einer Nervenheilanstalt oder einfach nur einem Heim entlaufen, irrt nun durch Städte, Dörfer, Wälder, Felder. Außer ihrer Kleidung besitzt sie nur ein Tagebuch und zwei Tabletten. Mit der Einnahme der letzten Tablette beschließt sie, geheilt zu sein.

Zum 25. Gründungsjubiläum der Kunststiftung Nordrhein Westfalen wurde ein Erzählband konzipiert, der, so im Vorwort, zeigen soll, »was das Land Nordrhein-Westfalen an Literatur zu bieten hat«. Herausgekommen ist ein Band mit 29 Erzählungen von Autorinnen und Autoren, die jeweils mit einem Ort in Nordrhein-Westfalen verknüpft sind; einem Geburtsort, Wohnort, Studierort, manchmal auch nur einem Sehnsuchts- und Vergangenheitsort. Geplant sei dies nicht gewesen, so die beiden Herausgeberinnen Bettina Fischer und Dagmar Fretter, aber am Ende seien es mehr als man dachte Heimatgeschichten geworden. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und der drohenden Vereinnahmung durch den Kitsch entgegenzuwirken wurde wohl der relativierende Titel »Eigentlich Heimat« gefunden.

Was Separatisten wie Wilfried Scharnagl nie einleuchten wird: Bindestrichländer sind nicht trotz sondern wegen ihrer Vielheit, ihrer Heterogenität, interessant. Das wird im vorliegenden Band sehr schön sichtbar, obwohl es mit dem Ruhrgebiet und dem Großraum Köln durchaus Schwerpunkte gibt. Zu Beginn erzählt Jörg Albrecht (»Vor dem Roadmovie«) von den Vorbereitungen zur 30-Jahr-Feier der leicht dystopisch angehauchten »Ruhrstadt« (53 Städte von Camp Lintfort [sic!] bis Hamm haben sich zusammengeschlossen), die im »nächsten Jahr«, hier: 2045, anstehen soll und von der Sehnsucht seiner Bewohner, die Zeit vor dieser Vereinigung, die Zeit des wimmelnden, unorganisierten »Ruhrgebiets«, wieder aufleben zu lassen.

Wie Josef Winkler seinen Erinnerungskosmos erweitert

»Requiem für einen Vater« untertitelte Josef Winkler seine Erzählung »Roppongi« aus dem Jahr 2007. Auf einer Vortragsreise in Japan erfährt der Ich-Erzähler, der große Ähnlichkeiten mit Josef Winkler besitzt, vom Tod seines Vaters, jenem über- und allmächtigen »Ackermann aus Kärnten« mit dem Winkler in seinen Büchern, vor allem in den ersten Romanen, wuchtig, expressiv und anklagend grollte. Der Vater symbolisierte Enge, Archaik und Stumpfsinn, atemlos wird eine schreckliche Kindheit und Jugend aus dem schrecklichen Dorf Kamering in Kärnten in den 1950er/1960er Jahren erzählt. Der »Ackermann aus Kärnten« wurde zum Archetyp für eine ganze Region, eine ganze Epoche. Auffallend in »Roppongi« war aber die Milde mit der Winkler erzählte, eine Milde, die zwar die Schrecken der Kindheit und Jugend immer wieder blitzartig aufleuchten ließ, aber am Ende dann doch vor dem 99jährigen Toten (Jahrgang 1905) den Respekt nicht versagte. Der Ich-Erzähler seiner Bücher hatte sich von seinem Leiden emanzipiert, losgeschrieben und konnte damit nun vorurteilsfreier auf seine Figuren blicken und, in Grenzen, ihre Motivationen erforschen. Die Expressivität verschwand nicht, wurde aber aufgefüllt mit anekdotischem. Dahinter durchaus spürbar: die Furcht, der Fluch des Vaters, nach seinem Tod könne er, der Sohn, nicht mehr schreiben, weil er niemanden mehr habe, über den er schreiben könne, könnte sich vielleicht erfüllen.

Sechs Jahre später leuchtet Winkler eine weitere Facette seines Kindheit und Jugend aus, die im Titel schon anklingt: »Mutter und der Bleistift«. Wie so manches Winkler-Buch ist auch diese knapp 60seitige Erzählung ein Triptychon. Vorangestellt ist ihr als eine Art Prolog eine kleinere Erzählung (30 Seiten) mit dem Titel »Da flog das Wort auf«. Mit Zitaten von Ilse Aichinger wird eine düstere Welt evoziert, die nach den Schrecken des Krieges (die Großmutter mütterlicherseits versank in Apathie, als sie kurz hintereinander die Botschaft erreichte, dass drei ihrer Söhne – 18, 20 und 22 Jahre alt – im Krieg »gefallen« waren) nicht mehr gottes- sondern satansfürchtig wurde und (für Winklersche Verhältnisse) früh mit 60 Jahren an »gebrochenem Herzen« starb.

Harry S. Nowack lebt im Ruhrgebiet, ist freier Fotograf und kann sich die Art seiner jeweiligen Unfreiheit daher aussuchen. Wenn er annimmt, seine Bilder wären nicht nur Nachrichten, sondern gültige Deutungen der Ereignisse bietet er sie Bildagenturen oder Lokalzeitungen an. Ansonsten schlägt er sich durch mit kleinen Aufträgen unter anderem auch von der Polizei, der er ansonsten skeptisch gegenübersteht, durch. Nowack ist trotz stets drohender Mittellosigkeit Künstler, Bonvivant, Frauenheld und auch ein bisschen ein Revoluzzer, der sich von linken politischen Heilsidealen noch nicht ganz entfernt hat. Aber vor allem ist Nowack ein Phantast, der alle Erscheinungen sofort in surreale Traum- und auch gelegentlich Alptraumszenarien verwandelt und sie unentwirrbar mit der Realität verknüpft. Diese Bilder, diese wilden, psychedelischen Assoziationsgewitter und skurrile Wirklichkeitsverzerrungen, bilden den Kern von Wolfgang Körners Roman »Nowack«.

Dreh- und Angelpunkt von Nowacks Unternehmungen ist neben seiner Kellerwohnung das Café Capocci, in dem er die mit Spitznamen bezeichneten Protagonisten trifft: Jack the Ripper, Dr. Stein, Dr. Seiler, Ferdo Gawrilowicz, Drogenpeter. Und natürlich die Frauen, die entweder irgendwann vor seiner Tür stehen, wie die Sechszwölfteljungfrau, die ihn stets in aufreizender Designer-Garderobe aufsucht und ihren vermögenden Mann verlassen will (es kommt dann in einer urkomischen Szene ein wenig anders), das Schreibmaschinenmädchen Beate, die er im Pfandhaus kennen- und dann auch lieben lernt oder seine Ex-Geliebte Monika, die er vor allem beim Beischlaf mit den anderen Frauen einfach nicht vergessen kann.

Tatsächlich ist die Verankerung Nowacks im Ruhrgebiet essentiell für diesen Roman. Es geht um lokale Ereignisse, die ihre Schatten voraus werfen: Das sogenannte Zechensterben und die damit verbundenen massiven Änderungen in der Lebens- und Arbeitswelt der Menschen vor Ort. Daher kann »Nowack« nicht in Hamburg oder München spielen. Seine surreale Bilderwelt, die immer wieder aufbricht und praktisch keine Szene naturalistisch zu Ende erzählt, ist hingegen jenseits geographischer Verortungen.

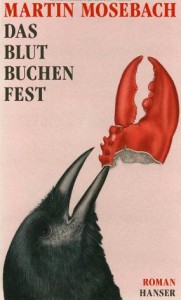

»Das Blutbuchenfest« von Martin Mosebach ist nicht nur ein Roman, sondern auch fast schon ein Film. Man sieht die Bilder schon vor sich: Den inszenierten Manierismus à la Peter Greenaway. Moderationen wie bei »Leo’s«. Und – das Lokal der Figur Merzinger, in dem die karikierte Upperclass-Clique des Romans ein- und ausgeht: das »Rossini« von Helmut Dietl, zumal die »mörderische Frage, wer mit wem schlief« auch hier nicht ganz unwichtig ist, obwohl es dann doch nicht sehr verwirrend ist.

Mit Nonchalance wird der Leser in diese Gesellschaft eingeführt: Da ist ein gewisser Wereschnikow, den man sich vielleicht als jüngeren Leonid Breschnew vorstellen kann; ein ziemlicher Aufschneider (mit einem nur ihm bekannten kleinen Vermögen in der Schweiz), dessen Ruhm sich primär darauf gründet mit Kissinger oder Boutros-Ghali zu telephonieren und, fast noch interessanter für den Zirkel: er ist der offizielle Lebenspartner der schönen Maruscha, deren Charakterisierung als Edelprostituierte unterkomplex und ein bisschen spießig wäre. Allzu verständlich ist doch, dass sie für ihre Maisonette-Wohnung länger schon die Mietzahlungen einstellend, auch die Erstattung der Nebenkosten als würdelosen weil allzu profanen Akt auffasst. Betroffen hiervon ist der Ex-Pleitier Breegen, ein etwas hüftsteifer Immobilienverkäufer und Pyramidenspieler, der sich zuletzt mit fünf Jahren seine Schuhe hat selbständig binden können, was ihn nicht daran hindert, Maruschas Liebhaber für bestimmte Nachmittage zu sein, währenddessen seine Frau sich mit dem Geschehen, welches sie mit Videokameras um ihr Grundstück herum beobachtet, vergnügt.