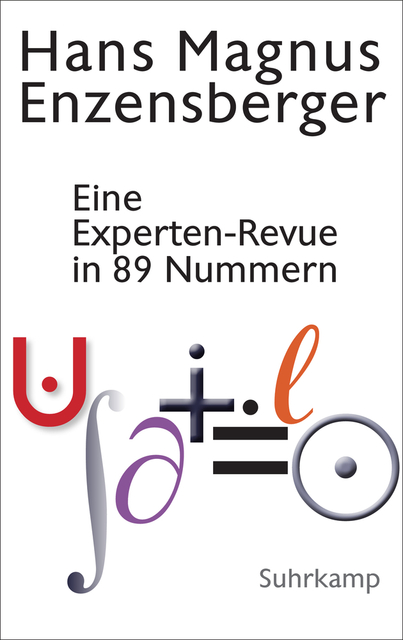

Seit vielen Jahren zeigt Hans Magnus Enzensberger seine Zuneigung zum Enzyklopädischen, zur Sammlung des Wissens. In seiner »Anderen Bibliothek« war der größte Enzyklopädist des 18. Jahrhunderts, Denis Diderot, immer wieder als Autor präsent. 2013 – Enzensberger war nicht mehr bei Eichborn involviert – erschien dort in einer neu editierten Prachtausgabe Diderots Enzyklopädie.

Der Enzyklopädist sammelt nicht nur, er ordnet auch, wägt ab, trennt Unwichtiges von Wichtigem. Seine Auswahl ist immer subjektiv. Für seine textliche Verarbeitung hingegen gilt das Objektivitätsgebot. Hans Magnus Enzensbergers »Experten-Revue in 89 Nummern« ist nicht direkt ein enzyklopädisches Buch. Es sind persönliche Anmerkungen und Variationen des Autors Enzensberger zu dem, was den Menschen vom Tier unterscheidet: Der Arbeitsteilung und der Spezialisierung.

Zu Beginn wird in einem Dialog »der Natur mit einem Unzufriedenen« der »Dämon der Arbeitsteilung« als der Kern »vorläufigen Sieges« des eigentlich hinfälligen und schwachen Menschen auf dem Planeten Erde halb bewundernd, halb verängstigt konstatiert. Arbeitsteilung impliziert Spezialisten- und Expertentum. Aber: »Die meisten [Experten] haben einen Sparren und jagen ganz blödsinnigen Projekten nach.« Und es gibt, so erklärt die Natur dem Unzufriedenen, drei besondere Meta-Experten, »Experten des Expertentums«. Sie werden mehr angedeutet als genannt (keine Sorge – sie sind problemlos zu entschlüsseln): Bernard Mandeville (»Der unzufriedene Bienenstock«), Adam Smith und – natürlich – Karl Marx.