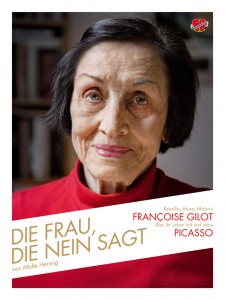

Mit dieser Szene beginnt das Buch »Die Frau, die Nein sagt« von Malte Herwig. Der Mann, den man nicht verlässt, ist Pablo Picasso. Er ist damals fast 73 Jahre alt. Die Frau, die in einer der wenigen Reportersuperlative in diesem Buch »die berühmteste Überlebende der Kunstgeschichte« genannt wird, ist Françoise Gilot. Sie ist die Frau, die nach zehn Jahren Nein gesagt hat. Und bis heute immer dann Nein sagt, wenn es ihr passt. Mit allen Konsequenzen.

Gilot ist Jahrgang 1921 und 90 Jahre alt, als sich der SZ-Reporter Malte Herwig bei ihr meldet. Zehn Monate lebt die Dame in New York, im Mai und Juni zieht es sie nach Paris. Sie ist Malerin gewesen und geblieben. »5000 Zeichnungen und 1600 Gemälde« fasst ihr Œuvre aus 75 Jahren. » ‘Außer malen tue ich ja nichts’ «, so die lakonische Begründung für dieses Werk. Ihre Zeit mit Picasso, als sie Muse, Mutter und Geliebte war, hat ihr Leben zwar geprägt, aber Herwig reduziert sie nicht darauf.

Natürlich gab es glückliche Tage, wie dieses Bild, das auch im Buch abgedruckt ist, zeigt. Die einzelnen Etappen der Liaison und den Einfluss Gilots auf Picassos Schaffen werden herausgearbeitet. Picasso sei »der einsamste aller Menschen« gewesen, so Gilot. Dies trotz der zahlreichen Geliebten und vermeintlichen Freunde; Letztere fast alle Jasager. Zur Einsamkeit gesellt sich die Unsicherheit dieses vermeintlichen Berserkers Picasso. Und dann diese Eifersucht als Matisse sie als Modell nahm. Zuweilen zitiert Herwig aus Gilots Buch über das Leben mit Picasso.

Das Genie als menschliches Scheusal – man glaubt, dies zu kennen und ist dann doch immer wieder überrascht. Picasso belegte seine Ex-Geliebte, die Mutter seiner Kinder, mit einem Bannstrahl. Er, der berühmte Mann, drohte Galerien und Museen, ihnen keine Bilder mehr zu liefern, wenn sie Bilder von Françoise Gilot ausstellen sollten. So schrumpft Größe. Lange Zeit machte der Betrieb, die Kritik, mit. Man kennt das.