In Wilhelm Meisters Lehrjahre gibt es eine Szene, wo der junge Mann, also der Titelheld, seine Manuskripte verbrennt. Diese »dichterischen Versuche« waren während der ersten Liebesleidenschaft seines Lebens zustande gekommen; jetzt aber, nach der Trennung von seiner Geliebten, befindet er sie für wertlos. Sein durch und durch rational denkender Freund Werner, ein Kaufmann, kommt dazu, er will ihn an dem Vernichtungswerk hindern. Wilhelm insistiert, ein Gedicht müsse entweder vortrefflich sein, oder es solle gar nicht existieren. Werner widerspricht: Wenn jemand zu einer Tätigkeit Talent und Neigung habe, soll er sie doch ausüben, auch wenn keine vollkommenen Ergebnisse zu erwarten sind. Der junge Wilhelm ist nicht nur in dieser Situation radikal, er geht stets aufs Ganze. Werner rät zur Mäßigung, man solle sich auch mit Teilerfolgen zufriedengeben.

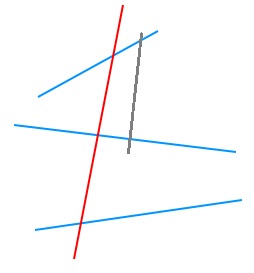

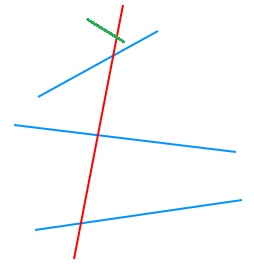

Eine ähnliche Konstellation bestand zwischen Franz Kafka und seinem Freund Max Brod, der als Dichter und dilettierender Musiker immer auch ein wenig kaufmännisch dachte. In einem Tagebucheintrag vom August 1914, wenige Tage nach Ausbruch des ersten Weltkriegs, sieht Kafka sich selbst zur Spitze eines Bergs fliegen, während andere Autoren sich in tieferen Regionen mühen, freilich mit viel größeren Kräften als er selbst. Es fehlt ihm an Ausdauer, Gesundheit, Kompromißbereitschaft, Sinn fürs Soziale, um sich dauerhaft an der Spitze des Olymps zu etablieren. Was er besitzt, ist ein »traumhaftes inneres Leben« und die Fähigkeit, sich der Inspiration zu öffnen, die einer unsichtbaren Tür zu jenem Traumleben gleicht. Die Tür ist oft, manchmal monatelang, verschlossen, Kafka müht sich vergebens um Einlaß. Sein Leben verläuft zwischen zwei Regionen, die ihm verwehrt sind: auf der einen Seite die Ehe, die Familie, die bürgerliche Existenz; auf der anderen Seite der Olymp mit seinen Hierarchien. In beiden Regionen ist er bestenfalls Gast. Andere sind in der Lage, beide zu vereinbaren, zum Beispiel der homosexuelle Thomas Mann, der eine Familie um sich errichtete, die ihn davor bewahrte, ein Außenseiter zu werden. Kafka blieb es zeitlebens, überall. Die Virulenz seiner Träume ließ ihn nicht schlafen, er mußte sie zu Papier bringen und dort weiter entfalten, aber oft war ihm auch dies verwehrt, so verharrte er dann wie gelähmt zwischen dem Hier und dem Dort.

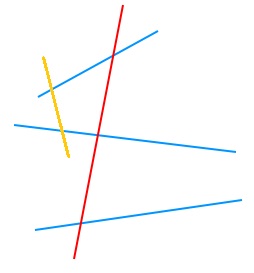

Was erwartete er sich von der Ehe? Beruhigung, guten Schlaf, eine Nische im Bürgerlichen. Manchmal sogar: in Ruhe schreiben können, irgendwo in der mittleren Zone arbeiten, nicht oben auf dem Olymp, sondern im Weinberg der Literatur. Aber derlei Beruhigungen lehnte er zugleich ab, er hintertrieb sie unermüdlich. Kafka konnte nicht anders schreiben als in Wellen, in kleineren, manchmal nachtlangen Eruptionen oder – die Romane – in Riesenwellen, Tsunamis gleichsam, wobei er anfangs dachte, daß er keinen langen Atem besitze und Kurzformen das ihm entsprechende Genre seien. Doch der Lungenkranke schaffte wider die eigenen Wahrscheinlichkeiten auch das, den großen Roman, obgleich er nie einen »vollendete«. Kafkas Romane sind tendenziell unendlich, als sprachliche Gebilde aber naturgemäß endlich: ein Widerspruch, der sich niemals aufheben läßt. Hier die kurzen, vieldeutigen Parabeln, dort die riesigen Fragmente. Und nichts in der Mitte, kein einziges wohlkonstruiertes Werk, nur die Gipfelflüge und das Zerschellen am Boden, die anhaltende Depression. Und dazu die dauernde Selbstreflexion, die Rechenschaft über diese Prozesse des Schreibens wie des Nichtschreibens, und den anderen Prozeß der vergeblichen, vielleicht auch nur eingebildeten, herbeigeschriebenen Liebe zum Leben, zu einigen Frauen, von denen die am meisten umworbene, Felice Bauer, überhaupt nicht zu ihm paßte.