»Auf einem dunklen See« spielt unter einer Touristengruppe in Ägypten. Die Protagonisten, mehrheitlich aus angelsächsischen Ländern stammend, werden fragmentarisch skizziert. Zunächst erscheint alles harmlos: Da stürzen sich einige Westler in den ganz normalen Ägypten-Rundreise-Wahnsinn inklusive Fahrt auf halbluxuriösem Schiff auf dem Nil. Plötzlich stirbt eine Reisende und die Gruppe wird nun gezeigt, wie sie zwischen »business as usual«, Exaltiertheit und Trauerbewältigung (Hilfe für den Ehemann) laviert. Weiterlesen

Der Messias der Mittelschicht

Gedanken zu Thilo Sarrazins Buch »Deutschland schafft sich ab« und die Diskussion hierüber

I. Prolog

Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise, als der Steuerzahler (und nur der!) von der politischen Klasse, die den Staat repräsentiert, zum Bürgen für dessen selbstgemachte und selbstgeduldete Fehler herangezogen wurde, entwarf der Philosoph Peter Sloterdijk in einem sehr kontrovers diskutierten Artikel eine Gegenwelt: »Die einzige Macht, die der Plünderung der Zukunft Widerstand leisten könnte, hätte eine sozialpsychologische Neuerfindung der ‘Gesellschaft’ zur Voraussetzung. Sie wäre nicht weniger als eine Revolution der gebenden Hand.« Eine Gesellschaft, in der fast ausschließlich der fluchtunfähige Einkommensteuerzahler den Staat und damit dessen Ausgaben erwirtschaftet, während die Kaste der Extremverdiener sich mit Hilfe der Politik längst aus der solidarischen Verantwortung entfernt hat und die Unterschicht zu Transferempfängern entmündigt werden, beschreibt Sloterdijk mit drastischen Worten: »So ist aus der selbstischen und direkten Ausbeutung feudaler Zeiten in der Moderne eine beinahe selbstlose, rechtlich gezügelte Staats-Kleptokratie geworden. Ein moderner Finanzminister ist ein Robin Hood, der den Eid auf die Verfassung geleistet hat. Das Nehmen mit gutem Gewissen, das die öffentliche Hand bezeichnet, rechtfertigt sich, idealtypisch wie pragmatisch, durch seine unverkennbare Nützlichkeit für den sozialen Frieden – um von den übrigen Leistungen des nehmend-gebenden Staats nicht zu reden.« Weiterlesen

Das Gestern im Heute

A.d.L.e.R: Aus dem Leben einer Rikschafahrerin – Nr. 5

Es war Ende September 2003 und nasskaltes Wetter, als mich am Dom ein alter, vornehmer Herr ansprach. Der alte Herr war groß, hielt sich aufrecht und hatte einen jungen Herrn bei sich, nämlich seinen Enkelsohn. Beim Einsteigen tat er sich furchtbar schwer, duldete aber keinerlei Hilfestellung, sondern bezwang seine Knochen mit eisernem Willen. Er sei sehr lange nicht in Berlin gewesen, sagte er, und wolle nun die Orte von damals aufsuchen, und ich fragte: »Wann waren Sie denn zum letzten Mal hier?« Bevor er antwortete, ließ er seine Augen über Schloßbrücke, Kommandantur und Zeughaus gleiten wie über Eigentum: »58 Jahre ist es her, auf den Tag vor 58 Jahren und zwei Monaten bin ich nach Argentinien emigriert und seit dem nicht mehr in Deutschland gewesen.« Ich sah diesen alten Herren vor meinem inneren Auge als einen jungen im Liegestuhl auf dem Deck eines Schiffs, hinter sich Europa in Trümmern, wo in Deutschland die Vorbereitungen für die Nürnberger Prozesse auf Hochtouren liefen, vor sich Argentinien, wo ihn sehr gute Kontakte erwarteten, in den Taschen einwandfreie, von der katholischen Kirche und dem Roten Kreuz ausgestellte Papiere, wollte es aber nicht glauben und fuhr wie geheißen zunächst zum Werderschen Markt hinüber und dann einen südlich ausholenden Bogen zum Potsdamer Platz.

Weiterlesen

FAZ-Rhetorik

FAZ-Rhetorik* halt: Die »neue« Handke-Biographie »enthüllt« (gibt es auch eine alte, die es verschwiegen hat?), dass Handke »heimlich« bei R. K. war, als dieser bereits per Haftbefehl gesucht war. Kein Wort davon, dass die IFOR R. K. nicht verfolgte und sich dieser noch im Februar 1997 zu Wort meldetete und drohen konnte.

Es fehlt natürlich auch nicht der Hinweis auf die »proserbischen« Äusserungen Handkes und die »umstrittene« Grabrede (es waren, wie in der Biographie auch erwähnt wird, übrigens zwei). Dem Online-Artikel der FAZ ist ein Bild von Handkes Anwesenheit bei der Beerdigung Miloševićs beigefügt. Es trägt den Untertitel »In engem Kontakt.« Mit wem? Mit einem Toten? Oder gar mit dem damals schon über neun Jahre untergetauchten Karadžić? Weiterlesen

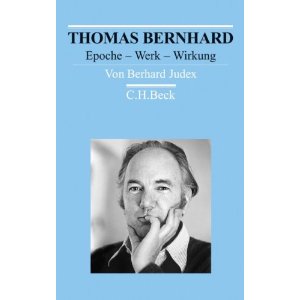

Bernhard Judex: Thomas Bernhard. Epoche – Werk – Wirkung

Weiterlesen

Politiker (schon wieder aus aktuellem Anlass)

Die Politiker, die ich bis jetzt erlebt habe (in Fleisch und Blut) erschienen mir fleischlos und blutleer, im Brustton gespielter Überzeugung quäkende Puppen; in immerwährender, gestikulierender, lippenbewegender Kommunikation befangen wie Debile, der Mund und die Augen vom permanenten Vortäuschen von Aufmerksamkeit für immer zu schiefen Parallelogrammen verkrüppelt, von Leibwächtern grundiert, deren stumpflauernde Teilnahmslosigkeit eher an Irrenwärter denken ließ, während die von ihnen Beaufsichtigten weiterhin der frechen Beteuerung ihrer wohlwollenden Offenheit nachkamen, vom Selbstmord so unendlich weit entfernt wie vom Leben

Peter Handke: Das Gewicht der Welt. Ein Journal. – 1977, S. 256/57, Suhrkamp-Verlag

Siehe auch —> hier

Andreas Maier: Das Zimmer

Andreas Maier: Das Zimmer

Weiterlesen

Roberto Bolaño: Lumpenroman

Roberto Bolaño: Lumpenroman