Sitzen vier Polen im Auto

Über den großartigen Dichter Florjan Lipuš und sein funkelndes Sprachkunstwerk »Boštjans Flug« [...] Nur ganz kurz, zu Beginn, wird da scheinbar eine Märchenwelt erzählt. Ein Naturidyll evoziert. Man wird in den (fiktiven) Ort Tesen versetzt und begleitet einen Jungen mit dem Namen Boštjan bei Gehen über die Wege des Waldes. An der Kreuzung zum auch ...

Drei Kulturereignisse aus den Jahren 2010, 2007 und 2003 über die in ausführlichen Artikeln berichtet wird. Recht schnell merkt der Leser, dass diese Begebenheiten ihre Geschichte haben. / Weltmüller flüchtet aus dem Schauspielhaus in einem Taxi und verursacht einen Unfall. / Die Texte der Kacheln des Kunstwerkes sind nicht nur kryptisch, sondern variieren sogar auf seltsame Weise irgendwann. Ausgerechnet auf der Kachel für Deutschland gibt es nicht zehn sondern nur neun Hinweise. Zudem distanziert sich der Künstler nicht nur von seinem Kunstwerk sondern bestreitet sogar seine Urheberschaft. / Und das Original der Rosenmadonna, welches in Dresden hängt, entpuppt sich als Kopie, während eine als Kopie deklarierte Rosenmadonna in Italien das Original zu sein scheint.

Allerlei Geheimnisvolles

Zunächst erinnert die von der alten Lehrerin erzählte Gründungslegende der Ortschaft ein bisschen an das berühmte Macondo. Es wird allerlei magisch-skurriles erzählt; der Tischler – der Außenseiter in der Dorfgemeinschaft (warum eigentlich? nur weil er schielte und/oder sein Haus etwas außerhalb stand?) – schnitzte sich seinen Sohn und plötzlich waren es Zwillinge. Andere Gerüchte spekulieren um eine gewisse Promiskuität der Frau. Die Söhne bekommen den gleichen Namen – nehmen aber dann doch überraschend vollkommen andere Entwicklungen. Einer bricht in die Stadt auf (welche auch immer gemeint sei), erscheint nur noch sporadisch im Dorf und wirkt wie eine Mischung aus Mafiosi und Hexenmeister.

Um es gleich vorweg zu nehmen: »Brandhagen« ist ein im besten Sinne bemerkenswertes Buch. Erzählt werden 12, 13 Jahre einer Kindheit Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre. Die ersten Erinnerungen des Ich-Erzählers setzen vielleicht mit drei oder vier Jahren ein; am Ende ist er 15 oder 16. Alles spielt sich in dem norddeutschen (fiktiven) Dorf Brandhagen ab.

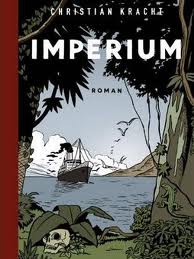

Als die Geschichte beginnt, ist August Engelhardt auf einem Schiff die dünnen Beine übereinanderschlagend und einige imaginäre Krümel mit dem Handrücken von seinem Gewand wischend grimmig über die Reling auf das ölige, glatte Meer schauend. Man ist am Anfang des 20. Jahrhunderts und der Ort, der angepeilt wird, heißt Herbertshöhe. Deutschland hat Kolonien.

August Engelhardt hat es tatsächlich gegeben. Einigen gilt er als »erster Aussteiger«. Die Einschätzungen differier(t)en zwischen Visionär und Spinner; Tendenz zum letzteren. Engelhardt war nach »Deutsch-Neuguinea« aufgebrochen, erstand dort eine Kokosnussplantage (mit diebischem Vergnügen wird erzählt, wie er bereits beim Kauf übers Ohr gehauen wird), gründete einen »Sonnenorden« und pflegte seinen »Kokovorismus«, d. h. eine Art Kult um die ausschließliche Ernährung durch die Kokosnuss. Er tat dies meist splitternackt, wobei die Inselbewohner diese Zivilisationslosigkeit des Migranten zwar schockierte, von ihnen aber großzügig toleriert wurde. Leider hatte Engelhardt überhaupt kein merkantiles Talent (was forsch als Kapitalismuskritik umgearbeitet werden konnte), plagte sich zusehends mit leprösen Schwären, wurde am Ende wahnsinnig und starb dann kurz nach dem Ersten Weltkrieg. So weit, so gut. Aber es geht – wie fast immer – nicht nur um Fakten, es geht um Literatur. So dichtet Kracht seinem Roman-Personal einiges an, verquirlt es mit tatsächlich Geschehenem und etlichen Anekdötchen und das in einer manieriert-barocken Sprache, einer Mischung aus Elfriede-Jelinek-Duktus und »Prospero’s Books« von Peter Greenaway mit einer Prise Robinson-Crusoe-Abenteurertum (man beachte die Personalie Makeli, Engelhardts »Freitag«, der am Schluss dann Faust II und Ibsens »Gespenster« in deutscher Sprache vorgetragen zu würdigen weiß). Abgerundet wird dies mit einem schönen Umschlag im Tim-und-Struppi-Look (und irgendwie an Michael Ondaatjes neuem Buch erinnernd).