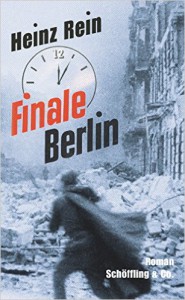

Heinz Rein: Finale Berlin

Spätestens in der Schule kam man an ihnen nicht mehr vorbei. Da war der Kriegsheimkehrer Beckmann aus Borcherts »Draußen vor der Tür«, der Soldat Feinhals und die Architektenfamilie Fähmel aus Bölls Werken, später noch Clown Schnier und dessen Ansichten. Oskar Matzerath kannte jeder (meist allerdings ohne das Werk en détail gelesen zu haben). Seltener waren schon die Erlebnisse mit dem desillusionierten Bundestagsabgeordneten und Schöngeist Keetenheuve (Koeppens »Treibhaus«) oder dem Maler Ludwig Nansen aus der 60er Jahre »Deutschstunde« (Siegfried Lenz). All diesen Figuren ist gemein, dass sie heute noch Erinnerungen hervorrufen und Referenzgrößen der deutschen Nachkriegsliteratur wie selbstverständlich herbeizitiert werden. Aber wer kennt eigentlich Joachim Lassehn, den Deserteur aus Heinz Reins »Finale Berlin«? und wer kennt dieses Buch, das bereits 1947 erschienen war und vehement-drastischer Sprache die Schrecken des Krieges nicht nur erzählte, sondern vor dem Leser fast ausspie?

Sicherlich, vergessene Bücher mit vergessenen Schriftstellern aus dieser Zeit gibt es viele. Neben Heinz Rein fallen einem auf Anhieb Hans Scholz (»Am grünen Strand der Spree« [dieses Buch wurde in den 1960er Jahren erfolgreich für das Fernsehen verfilmt]), Peter Bamm und Hans Hellmut Kirst ein, die allesamt mit dem Vorwurf des Trivialautors zu kämpfen hatten. Aber auch ästhetisch anspruchsvollere Autoren wie Gert Ledig und Josef W. Janker gingen im Literaturbetrieb unter, vor allem weil sie nicht in das ästhetische Konzept der Gruppe 47 hineinpassten, einer informellen Vereinigung, die sukzessive die Hoheit über die deutsche Nachkriegsliteratur übernahm und schon vor der Usurpierung durch die Kritiker-Viererbande (Reich-Ranicki, Mayer, Kaiser, Jens) eine machtvolle Position einnahm. Wer heute den Kanon durchschaut, den diese Wenigen aufgestellt haben, entdeckt überall die immergleichen Namen: Heinrich Böll, Günter Eich, Günter Grass, Alfred Andersch, Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser (der eigentlich als »gruppenfremder« Autor galt), ein bisschen Wolfdietrich Schnurre und Walter Höllerer noch. Allesamt Autoren, die an den Sitzungen der Gruppe 47 zum Teil regelmässig teilnahmen und dadurch bis heute das literarische Bild der 1950er und 1960er Jahre in Deutschland prägten.

Achtete man peinlichst darauf, keine nazibelasteten Schreiber in der Gruppe zu haben (was, wie sich später herausstellte, gründlich misslang), so konnte man jedoch als Opfer, das nicht den soldatischen Weg eingeschlagen hatte, kaum reüssieren, wie am Beispiel Paul Celan deutlich wurde. Exilanten mied man offiziell aus ästhetischen Gründen – in Wahrheit wollten sich diese in der Regel nicht mit Wehrmachtsoldaten oder »Inneren Emigranten« messen. Ambitionierte Prosa, die sich von der dem Realismus verpflichteten sogenannten Trümmerliteratur abwichen, hatte ebenfalls keine Chance; sie waren auf Fürsprache außerhalb der Gruppe angewiesen, was bei einigen Ausnahmen (Koeppen, Siegfried Lenz) gelang.

Höllengewitter ohne Scheu vor Pathos

So ist es nicht überraschend, dass Heinz Rein, der Autor von »Finale Berlin«, niemals in der Gruppe 47 gelesen hat. Sein Roman entsprach mit seinem derben Splatter-Expressionismus nicht dem Geschmack der Gruppe, die es vorzog, den deutschen Soldaten nach dem Krieg als Opfer der Umstände darzustellen. Reins Buch dagegen zeigt in expressiven, zum Teil pathetisch-brutalen Bildern ein Berlin vom 15. April 1945 bis zur Kapitulation am 2. Mai. Es ist ein Berlin der Straßen- später sogar Häuserkämpfe – eine Bevölkerung eingepresst zwischen Roter Armee und rücksichtslos gegen die eigene Zivilbevölkerung vorgehender SS-Truppen. Es ist ein Berlin der bis zum Schluss an den Sieg Glaubenden, ein Berlin, das am Ende großflächig in Schutt und Asche liegt, übersät mit Leichen bzw. Leichenteilen. Rein entwickelt eine Topographie des Schreckens; wer möchte, kann Truppen- und Kampfbewegungen auf einer Karte genau nachvollziehen. Berlin wird zur Hölle, bar jeder Zivilisation. Weiterlesen