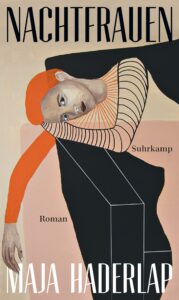

Nachtfrauen

2012 glänzte Maja Haderlap mit Engel des Vergessens Leser und Kritik. Hier erschrieb eine Autorin mit Leichtigkeit und Strenge ein immergültiges Denkmal über ihren Vater, der Großmutter und zugleich den Kärntner Slowenen, diesen »vielfach Versehrten«. Das Buch beeindruckte in seiner Vielschichtigkeit als Dorf- und Landschaftserzählung, Bildungsroman, Geschichtsbeschreibung und spannte einen epischen Bogen in die Familie der Erzählerin. Und nun also, vielfach erwartet, ja ersehnt, nach mehr als zehn Jahren Nachtfrauen, der neue Roman.

Nachtfrauen ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil, der ziemlich genau zwei Drittel des Buches einnimmt, erzählt aus personaler Sicht von Mira, die in heikler Mission zu ihrer Mutter nach Kärnten fährt. Mira ist Kärntner Slowenin, lebt aber seit ihrem Studium in Wien, wurde widerwillig zu einem »Stadtmenschen«. Sie arbeitet als Fachreferentin im Kulturbetrieb und ist verheiratet mit Martin, einem Lehrer. Das Paar ist kinderlos, die Ehe ist nicht spannungsfrei. Sporadisch besucht sie ihre Mutter. Ihr Vater, ein Waldarbeiter, kam bei der Arbeit ums Leben. Mira wurde hierfür eine Mitschuld gegeben. Der Tod des Vaters bzw. Ehemanns hat das Leben der Familie komplett verändert.

Anni, die Mutter, körperlich leicht gebrechlich, soll aus ihrem Haus in ein Heim umziehen, damit Franz, Miras Cousin, das Gebäude zu einer Tischlerwerkstatt umbauen kann. So wurde es beschlossen. Anni wehrt sich, formuliert Bedingungen, etwa, dass ihre Sammlung von Bauernwerkzeug vorher in ein Museum verbracht werden soll. Stanko, Miras Bruder, ist mit der Situation überfordert. Miras Besuch ist auf zwei Wochen angesetzt; es ist Frühling und bis Ende des Jahres soll der Auszug Annis stattgefunden haben. Es geht um Baugenehmigungen und Fristen.