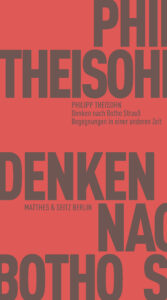

Denken nach Botho Strauß

Philipp Theisohn ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich, gibt die Gesamtausgabe von Jeremias Gotthelf heraus, verantwortet Sammelbände zu Georg Trakl und Gottfried Keller, sitzt der Theodor Storm-Gesellschaft vor und schreibt über »außerirdische Literatur«, was zugleich einer seiner Forschungsschwerpunkte ist. Und jetzt erscheint in der Reihe Fröhliche Wissenschaft bei Matthes & Seitz sein Buch Denken nach Botho Strauß – passend zum 80. Geburtstag des Dichters am 2. Dezember.

Nein, Theisohn verfällt nicht der Unsitte, seine verstreuten Aufsätze und Essays zusammengefasst zu haben. Das Buch ist aktuell. Zwei Mal besuchte er Strauß in der Uckermark, unternahm Wanderungen mit ihm. Er traf Edith Clever in Berlin, schaute sich eine Aufzeichnung von Strauß’ Trilogie des Wiedersehens an (von nun galt er als arriviert) und gibt Unterhaltungen mit Freundinnen und Freunden über Strauß wieder, unter anderem mit Frank Witzel.

Der Verlag bewirbt das knapp 150 Seiten umfassende Buch als »sehr persönlichen Essay«. Man befürchtet dabei zunächst Schlimmes, ein Schwärmen oder Schwelgen, eine Komplizenschaft oder gar Verteidigungsrede mit dem als schwierig und – wie könnte es anders sein? – »umstritten« gekennzeichneten Autor.

Das alles trifft glücklicherweise nicht zu. Zu Beginn rekapituliert Theisohn seine Zeitgenossenschaft, als Strauß’ Anschwellender Bocksgesang 1993 durch die Feuilletons geisterte und abgekanzelt wurde. Er war damals Student, entzog sich weitgehend dem öffentlichen Entsetzen und vollzog die inzwischen ausgeuferte Debatte erst Jahre später nach. Wer nun die x‑te Interpretation erwartet, geht fehl. Stattdessen eine knappe Feststellung: »Bis heute erachte ich den Text vorrangig als Schauspiel, die Feuilletonleser und ‑schreiber als Chor.« Da ist es nur folgerichtig, wenn Theisohn die immer wiederlehrende Diskussion um die »politische Verortung« von Botho Strauß »intellektuell wenig fruchtbar« findet.