Transversale Reisen durch die Welt der Romane

Nichts gegen Namedropping. Man begegnet mal diesem, mal jenem, in der Literatur und Geisteswelt wie im richtigen Leben, mal flüchtiger, mal ernsthafter, es entstehen Verbindungen, Gemeinsamkeiten werden entdeckt, Verbindungen werden gelöst, neu geknüpft, oder auch nicht: Unterschiede festgestellt, Abgrenzungen vorgenommen. Freundschaften und Bekanntschaften. Und eben auch Feindschaften. Nicht alles paßt zusammen, nicht immer. Natürlich wünschen wir uns, daß mehr fällt als der Name. Vielleicht der Groschen, immer wieder einmal.

Alternative Traditionslinien aufzeigen, nicht immer dasselbe wiederkäuen. Transversale Reisen durch die Literaturgeschichte. Wie jene, die jetzt überall Frauen am Werk sehen in der Kunst, Musik etc. Freilich, das lohnt nicht immer, oft ist das ideologiegelenkt. Wie bei der »wiederentdeckten« Barocklyrikerin Sibylla Schwarz, die 17-jährig verstorben war. Nein, sie war eben kein weiblicher Rimbaud des 17. Jahrhunderts, sondern bestenfalls Mainstream, also mittelmäßig, hat halt die Regelpoetik eines Martin Opitz angewendet wie so viele andere, die man deswegen aber nicht »wiederentdecken« muß. Dichten war damals nichts anderes als eine Schulübung. Nur wenige ragen aus dem Mainstream, Gryphius, Fleming, Günther. Das alles, wirklich alles, zu lesen, war meine Beschäftigung, als ich ungefähr 23, 24 war. Sogar Sibylla Schwarz ist mir damals untergekommen, in der Herzog August-Bibliothek zu Wolfenbüttel.

Aber hier geht es um den Roman und darum, was von ihm bleibt. Transversale Blicke, Seitenblicke auf bescheidenere Werke, nicht immer nur die großspurigen, großmächtigen. Nicht der Großroman, eher die kleineren. Gaddis, Faulkner, Joyce, Proust, Musil, David Foster Wallace… all die Gewaltanstrengungen beeindrucken mich nicht mehr. Auch nicht die spielerische Gewalt eines Perec in La vie mode d‘emploi. Statt dessen die zugänglicheren Werke, etwa Le Grand Meaulnes von Alain-Fourier. Oder Patrick Modiano (na ja, ein Nobelpreisträger…).

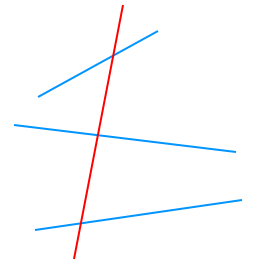

Solche Transversalität bedeutet natürlich nicht, sich einfach eine Literaturliste zusammenzuwürfeln und dann die Bücher der Reihe nach zu lesen. Es bedeutet eher, sie »gleichzeitig« zu lesen, wobei gleichzeitig nicht im chronometrischen Sinn zu verstehen ist, sondern in einem organischen: Man liest sie alle in einem Zeit-Raum, der damit eine besondere Qualität annimmt. Es geht 1. darum, Ähnlichkeiten über historische Epochen, unterschiedliche Sprachen und Kulturen festzustellen, 2. darum, im selben Sinn Unterschiede festzustellen, 3. darum, sich Überraschungen zu öffnen und unvorhergesehene Erkenntnisse zuzulassen. Es ist also nicht das wissenschaftliche Prinzip des Aufstellens einer Hypothese, die dann bestätigt, ergänzt oder verworfen wird, und auch kein statistisch-quantitatives Prinzip, bei dem Korrelationen, Wiederholungen, Nachbarschaften berechnet werden, sondern ein qualitätsorientiertes und nur bedingt steuerbares Prinzip, das Kreativität in der Lektüre, als close reading und hermeneutischer Vorgang mit starker subjektiver Komponente verstanden, erlauben und fördern sollte.

Also bescheidene Werke, nicht die großspurigen, großmächtigen (wie z. B. Ulysses). Ist Mme. Bovary so ein Werk? Ja, würde ich doch sagen.

Modiano ist in diesem Zusammenhang fast mustergültig, obwohl er sich zum Muster überhaupt nicht eignet. Warum? Weil er nichts Exemplarisches an sich hat. Modiano ist nicht nachahmenswert. Es sind Bücher, die sich in gewisser Weise entziehen. Auch Manuel Puig gehört dazu.

Transversal heißt auch: Das (scheinbar) nicht Zusammengehörige zusammenführen.

Modiano arbeitet auf neue, nicht-romantische Weise mit der Leere, dem Ungesagten, dem Ausgesparten, Unsagbaren, Nicht-Feststellbaren. Eher detektivisch als romantisch: scheiternde Ermittlungen, eben wegen dieses Scheiterns literarisch, Phantasie anregend. Nun ja, der erste Detektiv war romantisch: C. Auguste Dupin, in Poes Geschichten.

Oder Maria Messina, von der ich gerade einen kleinen Roman übersetzt habe. Kann den »Großen« niemals das Wasser reichen: Proust, Musil etc. haben in derselben Zeit geschrieben. Auch nicht Giovanni Verga, ihrem Vorbild. Alles Großschriftsteller – daneben die bescheidene, aber zähe Frau. Bis sie ihre Krankheit eingeholt hat. Poverina. Solche kleinen, wirklich kleinen Autoren (pour une littérature mineure!) werden vergessen, wiederentdeckt, vergessen.

Mme. Bovary ein »perfekter Roman«? Es gibt keinen perfekten Roman. Der Roman ist das Genre des Imperfekts, der trügenden und blühenden Erinnerung, ist die Kunst der Lüge und der Imperfektion. Perfekte Gedichte mag es geben, wenige, Hälfte des Lebens von Hölderlin, dies und das von Baudelaire, Trakl, auch Rilke. Ja, Flaubert war Perfektionist – wie viele andere auch. Aber hat er deshalb den vollkommenen Roman geschaffen? Daß er sich so auf Emma B. konzentrierte, daß er sich so tief in die weibliche Figur einfühlte, daß er sie so ernsthaft, wenngleich immer auch mit Distanz, gestaltete, analysierte, betreute, aufzog, sich entfalten, ihrem bitteren Ende entgegengehen ließ, hatte zur unvermeidlichen Folge, daß andere Figuren, um die er sich ebenfalls intensiv bemühte, nicht diesen Grad an Glaubwürdigkeit erreichen beziehungsweise der Roman der Empfindsamkeit in Satire hinübergleitet. Eine Mischung, die elektrisierend wirken kann: Empfindsamkeit und Satire; die aber nicht auf Perfektion abzielt, jedenfalls nicht im Sinn harmonischer Vollkommenheit, sondern Spannungen in die Erzählung einführt und dieses widerborstige Kraut treiben läßt wie ein heilsames Gegengift. Das Weibliche – zieht uns hinab. Das Männliche auch.

Ein schlechter Roman? »Er schrieb schlechte Literatur«, sagte Ricardo Piglia von Roberto Arlt, dem argentinischen Deutsch-Österreicher, 1900 in Buenos Aires geboren und früh gestorben. Als wäre das eine Leistung, schlechte Literatur machen – und so ist das Verdikt tatsächlich gemeint. Das Schlechte, Ungeschliffene, Glanzlose positiv gewendet. Schlecht in diesem Sinn heißt: nicht-normal, von Normen abweichend. Literatur als Fremdsprache.

Schon Proust, der Großschriftsteller, hatte diese Idee von Literatur als Fremdsprache mit den Wörtern der eigenen, vertrauten, der sogenannten Muttersprache. »Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère« (in : Contre Sainte-Beuve). »Une sorte de«, eine Art Fremdsprache, nicht einfach Spanisch, Baskisch oder was auch immer. Also nicht ganz fremd. »Sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens.« Jeder legt seinen eigenen Sinn, sein eigenes Bild in ein beliebiges Wort hinein, und dieser Sinn ist oft ein Widersinn. Aber in den schönen Büchern, sprich: in den Romanen, Erzählungen, Gedichten, wird der Widersinn schön, d. h. literarisch. Prousts Recherche produziert nach »normalen« Kriterien eine heillos überanstrengte Sprache (später sagte man auch: überdeterminiert).

Aber wie geht das? Wie macht man schlechte Literatur, die nicht schlecht ist? Keine Ahnung. Handelt es sich um absichtlich schlecht geschriebene Literatur? Oder sind Autoren, die es nicht besser können, die guten? Als ich den ersten Roman von Michel Houellebecq übersetzte, lachten französische Kollegen, denen ich die eine oder andere Passage zum Lesen gab, über den Text. Ausweitung der Kampfzone hat etwas Hahnebüchenes. Und genau darin, spürte ich damals, liegt die Stärke des Romans. Später schrieb Houellebecq normaler – und nicht unbedingt besser, für meinen Geschmack. Er ging in den Mainstream. Mainstream-Literatur kann nicht wirklich gut sein, das wäre eine contradictio in adjecto. Oder? Balzac war zu seiner Zeit Mainstream – und gut.

Ich glaube, genau hier, in dieser Fremdsprachlichkeit, liegt das eigentliche Interesse von sogenannter exophoner Literatur. Von Autoren, die ursprünglich nicht Deutsch können und irgendwann in der Fremdsprache zu schreiben beginnen und diese vielleicht nicht perfekt beherrschen, so daß sie ein seltsames Deutsch schreiben. A little odd. Schlechte Literatur, die wirklich gut ist. Aber viele – die Zahl der Autoren »mit Migrationshintergrund« ist inzwischen ja Legion – wollen unbedingt gut schreiben, besser als die Deutschen, päpstlicher als der Literaturpapst (gibt‘s den noch?).

Egal, sagt die Literaturkritik oder das, was von ihr geblieben ist, diese Autoren haben wirklich interessante Geschichten zu erzählen, weil sie so tolle Erfahrungen mitbringen, wie wir sie in dem langweiligen Deutschland (oder wo) gar nicht mehr machen können. Und darauf kommt es an, sagen sie.

Wir aber, die Exophonen, die in anderen Zungen reden, heimische Fremdsprachler und exilierte Muttersprachler1, wir sagen, es kommt auf die Sprache, die Wahrnehmung und die Verfremdung an.

Charles Bovary, der Landarzt in dem berühmten Roman. Flaubert, sein Schöpfer, war ungerecht zu der von ihm geschaffenen Figur. Jetzt kommt die Figur, posthum sozusagen, und will den Spieß umdrehen, den Autor für das schale Unglück verantwortlich machen, das ihm an der Seite seiner Ehefrau widerfahren ist.

Jean Améry hat versucht, den Landarzt zu rehabilitieren. Er hat ihm seine Stimme geliehen. Reinhard Baumgart, ein Literaturkritiker, der diese Bezeichnung verdiente, erklärte 1978 den Versuch für mißlungen. »Wo die Kunst Ernst macht, bleibt sie selten harmlos, kommt es immer wieder zu einem gnadenlosen, ja schadenfrohen Umgang mit Menschen und ihren Leiden«, schrieb Baumgart. »Dauernd muß, schon damit auf irgendeine Emma das schöne Licht fällt, irgendein Charles die Schattenrolle übernehmen.« Da könnte er recht haben.

Charles Bovary ist keine kraftvolle, keine positive Figur. Auch kein negativer Held. Aber muß er das sein? Mit so einem Typen kann sich der Leser nicht identifizieren. Mit Emma schon, aber auch nicht durchwegs, nicht uneingeschränkt. Wir brauchen beim Lesen von Romanen Identifikationsmöglichkeiten – oder? Vielleicht doch auch Figuren, an denen wir uns reiben können, die uns nerven, die wir vielleicht sogar hassen. Bösewichte, aber auch das ist Charles nicht. Bösewichte wie Dr. Jekyll, mit dem wir uns sogar ein bißchen identifizieren können. Oder Rasolnikow, dessen Bosheit einen Heiligenschein hat. Der Landarzt hingegen ist nur ein Dummkopf; nicht einmal in seinem Fach, der Medizin, ist er gut. Aber solche Figuren brauchen wir auch. Viel mehr als diese Charles-Blaßheit die stört mich die Tatsache, daß Flaubert die Tochter der beiden nicht ernst nimmt. Berthe bleibt noch viel blasser als ihr Vater. Da hat Adalbert Stifter, Zeitgenosse Flauberts, 16 Jahre vor diesem geboren, Kinderfiguren schon ein bißchen kräftiger »gemalt«.

Haruki Murakami liebt alle seine Figuren. Egal, wie übel die Rolle ist, die sie im Handlungsgeflecht spielen, wir gewinnen Verständnis für sie, indem wir uns einfühlen. Dazu lädt uns der Autor ein. Der Leser ist wie der Autor, er bewegt sich auf seinen Spuren. In diesem Fall: ein menschenfreundlicher Autor. Lesen bildet.

Gar zu menschenfreundlich? Vielleicht. Haruki Murakami ist ein allzu guter Autor. Zu amerikanisch. Ryu Murakami mit seinem falschen Trash (Coin Locker Babys!) ist viel schlechter. Wir brauchen beide.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Adjektiv »romanhaft« viel gebraucht. Oft pejorativ, um die Haltung oder das Verhalten eines Menschen zu kritisieren. Im Wörterbuch der Brüder Grimm findet man eine Definition sowie Beispiele. »Wunderbar, der Wirklichkeit nicht entsprechend, wie in einem Roman.« Jemand, der Illusionen aufsitzt, ein Mensch mit Flausen im Kopf, hat romanhafte Ideen. Dieser Sprachgebrauch nimmt an, Romane würden nicht der Wirklichkeit entsprechen, oder anders gesagt: Sie seien nicht realistisch. Tatsächlich hat das 19. Jahrhundert aber gerade den realistischen Roman ausgeprägt. Wobei hinzuzufügen wäre, daß auch die realistischen Romane eines Balzac, Flaubert oder Dostojewski mit der Einbildungskraft des Lesers arbeiten, also mit Illusionen.

Unter den im Grimmschen Wörterbuch Zitierten verwendet einzig Goethe das Wort »romanhaft« in positivem Sinn. Interessant das Zitat von Immanuel Kant aus der Kritik der Urteilskraft: »Insofern die Erhabenheit oder Schönheit das bekannte Mittelmaß überschreitet, so pflegt man sie romanhaft zu nennen.« Seltsam, denn Kant definiert Erhabenheit als Ahnung des Unermeßlichen. Romanhafte Erhabenheit wäre daher eine contradictio in adjecto.

Der Roman ist das Genre der Flausen. Und der Widersprüche.

© Leopold Federmair

"Literatur und Exil sind die beiden Seiten einer einzigen Medaille", lautete die Formel Roberto Bolaños. Er bezog sich natürlich auf Literatur, die diesen Namen verdient. ↩