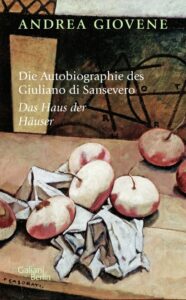

Mit dem dritten Band Das Haus der Häuser setzte Andrea Giovene die fiktive Autobiographie des Giuliano di Sansevero fort. Abermals hat der Galiani-Verlag für seine Neuauflage ein stimmiges Bild von Felice Casorati (1883–1963) zu diesem Roman als Cover ausgewählt – ein Stillleben voller Symbolkraft für die Epoche, die in diesem Buch hervorschimmert. Es sind die Jahre zwischen 1934 und 1940, wobei der Schwerpunkt auf die vier Jahre bis 1938 liegt. Sansevero hat sich nach dem unverhofften Erbe des Großvaters Don Michele im kalabrischen Ort Licudi, einem kleinen Dorf »außerhalb von Zeit und Erinnerung«, »am äußersten Rand der menschlichen Gemeinschaft«, mit vielleicht 200 oder 300 Einwohnern, niedergelassen. Die Haupteinnahmequelle ist der Olivenanbau. Der größte Plantagenbesitzer ist ein gewisser Don Calì; auch Sansevero gehören jetzt durch das Erbe einige Olivenbäume.

Der nächste Ort ist die zehn Kilometer entfernte Stadt San Giovanni. Zwischen den beiden Orten existiert keine Straße. Das hält die Bewohner nicht davon ab, Rivalität, ja Feindschaft, für- bzw. gegeneinander zu empfinden. Während Licudi ein fiktiver Ort ist, könnte es sich bei der Stadt um Campora San Giovanni handeln. Dafür spricht nicht zuletzt die Wahl des Stillleben-Covers – es zeigt rote Zwiebeln, eine Spezialität der Stadt.

Sansevero ist jetzt wohlhabend; das einst sparsame Leben ist nicht mehr notwendig. Er lebt bei und mit einer Fischerfamilie und genießt den »feierlichen Frieden miteinander«. Die Abgeschiedenheit des Dorfes versetzt ihn in eine andere Stimmung. Im Alltag herrscht innerhalb der Dorfgemeinschaft eine Art Naturalwirtschaft – wer einen Esel, ein Werkzeug oder eine Dienstleistung braucht, bekommt sie ohne pekuniäre Entlohnung. Im Gegenzug wird erwartet, dass man sich selber ebenso verhält. Bald wird auch der Erzähler eingebunden, in dem er Behördendinge oder einfach nur Briefe für die Dorfbewohner liest, schreibt oder formuliert (nicht wenige haben Familienangehörige, die ausgewandert sind).