Andrea Giovene: Die Autobiographie des Giuliano di San Severo – Ein junger Herr aus Neapel

Es ist natürlich ein verlegerisches Wagnis, diese fünf autobiographischen Bücher der fiktiven Figur Giuliano di Sansevero, erschaffen von Andrea Giovene, bis Ende 2023 erstmalig vollständig in deutscher Übersetzung vorzulegen. Ein Risiko deshalb, weil Duktus und Stil des 1904 geborenen Italieners (1995 verstorben) so gar nicht in die Zeit zu passen scheinen, in der die zeitgenössische Literatur mit Weltschmerz- und/oder Identitätsfragen derart ausgiebig beschäftigt ist.

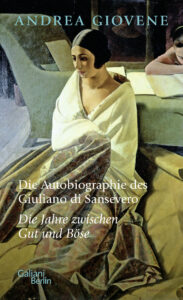

Dass es dazu kommen wird, ist wohl der Hartnäckigkeit und dem Enthusiasmus des Übersetzers Moshe Kahn zu danken. Die ersten beiden Bände der »Autobiographie des Giuliano di Sansevero« – »Ein junger Herr aus Neapel« (Band 1) und »Die Jahre zwischen Gut und Böse« (Band 2) – liegen jetzt vor. Die drei anderen Bücher sollen im Laufe des Jahres 2023 erscheinen. Zur Einstimmung des Lesers zeigen die Cover kongeniale Gemälde des italienischen Malers Felice Casorati (1883–1963). So könnte das »Portrait des Ingenieurs« (entstanden 1924/25; Umschlag von Band 1) die Titelfigur Giuliano darstellen, der, nach dem Wunsch des Vaters, Ingenieurswesen studieren sollte. Die portraitierte Frau auf Band 2 (»Raja«, 1925) könnte einer der Liebschaften gewesen sein.

Im ersten Band gibt Ulrike Voswinkel im Nachwort einen kundigen Überblick über Genese und Rezeption der zwischen 1966 und 1970 in Italien erschienenen Bücher. Den zweiten Band ließ Giovene auf eigene Kosten drucken und schickte ihn an Kritiker, Verlage und Agenten. Eine begeisterte Rezension verhalf ihm 1970 zu einem Preis, bevor dann der revolutionär-progressive Zeitgeist Giovenes Ästhetik widersprach und die Rezeption stockte. Voswinkel schreibt, dass Giovene für den Nobelpreis vorgeschlagen worden wäre. Auf der Webseite der Akademie gibt es allerdings keinen Eintrag zu ihm; vermutlich war die empfehlende Person nicht um Umfeld des Komitees.

Die »Autobiographie« beginnt 1912 in Neapel. Giuliano der Ich-Erzähler, der mit dem Wissen der Ereignisse fast immer chronologisch erzählt (gelegentliches Aufzeigen von Entwicklungen zwanzig oder dreißig Jahre später sind selten), ist neun Jahre alt. Seine drei Jahre jüngere Schwester Checchina ist sein Spielkamerad. Ältere Geschwister sind Cristina, 16 und Ferrante, 15. Giuliano und Checchina starren in einer Mischung aus Ehrfurcht und Beklommenheit auf den an einer Wand im Salon üppig aufgezeichneten Stammbaum der »launenhaften Familienzweige«, die bis ins 11. Jahrhundert zurück reichen. Aber bei aller Überwältigung gab es durch Feuchtigkeit in den Wänden erste Flecken und sogar kleinere Abplatzungen am Stammbaum – subtile Zeichen für den beginnenden Zerfall der alten Ordnung, aber noch »rollte die langsame Pferdedroschke weiter« und auch »das goldene Zeitalter der Kirche« hatte noch Bestand. Erst nachträglich werden aus Prozessen die Zäsuren deutlich.

Das Kind wird durch den Familienklatsch in seinen Stand behutsam eingeführt. Da machten »Verschwendungsgeschichten« die Runde, die eine zwischenzeitliche Verarmung der Familie zur Folge hatte, die aber durch den fleißig arbeitenden Ingenieur und Architekten Gian Luigi, Giulianos Vater, aufgehalten und gewendet werden konnte. So lebt man im Wohlstand, ja, im Luxus; Gian Luigi und seine Frau Annina horten ohne Maß Antiquitäten und Gemälde. Sie bauen sich schließlich ein neues, großzügiges Haus und hielten darin später tägliche Salons ab. Das in der direkten Umgebung das neapolitanische Proletariat mehr hausierte als wohnte, störte nicht.

Das Verhältnis Giulianos zu den Eltern war schon früh distanziert. Am liebsten war Giuliano mit sich alleine. In den Sommerferien genoss er die »glückselige Sattheit« auf einem Mispelbaum. Während die Mutter in panische Angst vor Gewittern verfiel, stimmten sie den Jungen heiter. Es ist die ruhmreichste und ertragsreichste Zeit des Vaters. Noch wird Vermögen aufgebaut, aber natürlich bleibt das nicht so; der Erzähler deutet den ökonomischen Abstieg, der nicht wie bei den »Buddenbrooks« aufgrund eines Ereignisses initial geschieht, immer wieder subtil an.

1913, mit zehn Jahren, kam Giuliano ins Internat, einer Klosterschule; »meine Kindheit war zu Ende«, heißt es lapidar. Der Tage war streng getaktet. Die »Glaubensgewissheit« der Padres wurde nun zum »Maß aller Dinge«. Der Schwerpunkt lag auf Ordnung und Gehorsam, weniger auf Wissensvermittlung und Talentförderung. Zunächst war Giuliano der beste Schüler seines Jahrgangs, später, als dort ein Direktor ein Willkürregime mit Peitsche, Rohrstock und Lineal einführte, ließ der Eifer nach. Giuliano hatte nur sich; sein bester Freund wurde aufgrund eines merkwürdigen Versetzungsrhythmus für ihn unerreichbar. Ein anderer Freund bestach durch seine frechen, antiklerikalen Auftritte (man hat zeitweilig den Eindruck, dass es der Schatten des Erzählers ist). Dunkel hörte man vom Krieg, der in Europa ausgebrochen war, aber die Klostermauern sind dick. Die Mutter schrieb ihm nur »akademische Episteln« ohne menschliche Wärme, der Vater gar nicht. Plötzlich tauchte dieser auf, aber nur um seine Hilfe bei den Ausbesserungsarbeiten am Kloster zu besprechen. Auf die Idee, seinen Sohn aufzusuchen, kam er nicht, aber auch Giuliano nutzte das kleine Privileg, seinen Vater aufsuchen zu können, nicht. »Ich fühlte nicht, wie ich ihn hätte lieben können«, heißt es einmal. Immerhin verschwand der prügelnde Direktor nach den Sommerferien.

So rasch wie Giuliano in das Klosterinternat kam, so rasch wurde er auch wieder nach Hause dirigiert und nach Hause beordert. Er bewohnte im neuen Haus ein Zimmer in einem etwas entfernten Flügel, der zu seinem »schwebenden Korridor« wurde (und als Ersatz für die Mispelbaum-Epiphanie der Kindheit wurde). Hier widmete er sich nach dem Unterricht bei zwei Privatlehrern (die er nicht mochte) seinen Gedanken, begann »Orgien des Lesens« und in fast fiebriger Emphase zu schreiben. Mit dem alten Diener Giustino, einem Freimaurer, der kurzzeitig zu seinem moralischen Kompass wurde, schloss er »Geheimpakte«. Die Eltern sah er nur beim Abendessen; der Vater beschwieg ihn »voller Verachtung«. Er ist jetzt 14, Italien verlor die Schlacht von Caporetto und bei Giuliano begann »der Pfad des Begehrens«.

Nur kurz hemmten die Kriegsereignisse die Verschwendungen der Familie. Giuliano wurde auf eine öffentliche Schule geschickt, lernte dort die »Vulgarität des öffentlichen Unterrichts« kennen, fand Kumpane, die mit ihm Poker spielten (das Geld lieh er sich bei Giustino) und verfasste immer neue Manuskripte. Der Faschismus in Gestalt von Mussolini begann. Giuliano überblickte die stattfindenden Diskussionen darum nicht; er sah aber den Zerfall überkommener Traditionen. Aber noch waren sie wirkungsmächtig, wie sich am Schicksal seiner ersten großen Liebe Nerina zeigte, die sich einem merkwürdigen »Gesellschaftsvertrag« und undurchsichtigen Mitgiftregelungen zu beugen hatte und hierüber verstarb, was den fast 22jährigen Giuliano kurz in Hysterie versetzte; aus lauter Verzweiflung verbrannte er seine gesamten Schriften.

Nicht der unstete und flatterhafte Ferrante und auch nicht die psychisch angeschlagene Cristina waren Gian Luigis Hoffnungsträger, sondern Giuliano. Für ihn beschloss der Vater ein Ingenieursstudium. Giuliano wusste zwar nicht genau, was er wollte, aber er wusste, dass er das nicht wollte. Mit einem Kredit von seinem Diener setzte sich »der junge Herr« 1925 zunächst für zwei Monate in sein ehemaliges Kloster und dann nach Mailand ab. Der zweite Band mit den Jahren »zwischen Gut und Böse« beginnt.

Andrea Giovene: Die Autobiographie des Giuliano di San Severo – Die Jahre zwischen Gut und Böse

In Mailand tauchte Giuliano in eine »nervöse und rätselhafte Welt« ein. Er hielt sich zurück, beobachtet zunächst, war in der Stadt unterwegs mit einem Heft und notierte seine Eindrücke. In der Via Nullo kam er in einer Pension mit halbseidenen Gestalten, verarmten Künstlern und scheinbar ehrbaren Frauen unter. Es gipfelte in einem kleinen Kriminaldrama um verschwundene Diamanten. Giuliano bekam über seinen Onkel Gedeone, der zu seiner direkten Bezugsperson wurde und irgendwie stets zur richtigen Zeit auftaucht, Kontakt zu einem Verlag und soll dort eine leitende Position übernehmen. Als ein touristischer Text von ihm in einer Zeitschrift erschien, erregte er Aufmerksamkeit, weil dieser »pikante politische Anmerkungen« enthalten soll. Das Engagement mit dem Verlag zerschlug sich. Er ging nach Rom; ein Empfehlungsschreiben eines Commendatore für spezielle Dienste, welches ihm eine gesicherte Stelle beschaffen sollte, nahm er nicht in Anspruch, sondern griff wieder auf Gedeone zurück, der ihn besuchte, aber Giuliano war verwundert, weil der Onkel ihm, dem jungen Neffen, sein Herz ausschüttete. »Als er abreiste, nahm er meine Gedanken mit und ließ mir seine zurück.«

Der Onkel fädelte schließlich ein, dass Giuliano mit 24 in die Armee nach Ferrara kam. Er schlug die Offizierslaufbahn ein und begann als Kavallerist. Hier war der alte Geist noch omnipräsent, die gesellschaftlichen Konventionen noch lebendig. Er begann eine Affäre mit der verheirateten Mavì, Als sie schwanger wurde, zweifelte er sofort die Vaterschaft an und suchte ein Entkommen. Am Ende sah er sich sogar gezwungen, einen Freund zum Duell zu fordern; offiziell wurde dies zwar untersagt und mit 40 Tagen Haft bestraft, aber es entsprach der allseits gelebten Etikette. Nach zwei Jahren Militärdienst verließ er das Regiment. Eine Laufbahn als Berufssoldat, wie ihm der Onkel vorschlug, kam für ihn nicht in Frage.

Giuliano kehrte zurück nach Rom, immer noch bindungslos, auf die »Restauration« wartend (die nicht bzw. nicht im gewünschten Sinne eintrat), quartierte sich im »Palazzo Grilli« ein, einem ähnlichen Mikrokosmos wie in der Via Nullo in Mailand. Mit dem Besitzer entspannten sich Settembrini/Naphta-ähnliche Dialoge über Gott, die Welt und vor allem dem Teufel. Giuliano schrieb weiter, las sogar der Hausgemeinschaft aus seinem »antiken Drama« vor und druckte 21 Exemplare auf eigene Kosten. Im Winter 1931 erfuhr er von Gedeone, dass die Firma des Vaters liquidiert wurde; der mondäne Lebensstil der Familie blieb durch den Verkauf der angesammelten Antiquitäten weiterhin unverändert.

Sowohl die Armeezeit wie auch zweite Rom-Aufenthalt wird von Giovene insgesamt mit einer gehörigen Portion »Verwirrung der Gefühle, der Seele und des Körpers« inszeniert, wobei Giuliano bei aller Leidenschaft (die nur angedeutet wird; die Diskretion ist wohltuend) eine »ungewöhnliche Kälte« bei sich feststellte. Die Liebe zu einer 16jährigen, die als »Versuchung Satans« wahrgenommen wurde, ließ er sich vom Arzt mit Beruhigungspillen und der Empfehlung, Bordelle aufzusuchen, austreiben (letzteres machte er dann auch).

Er konnte nicht lieben; ging dem großen Gefühl aus dem Weg. »Du bist nicht geschaffen, dich auf andere einzulassen«, sagte ihm sein Onkel einmal. Als er in Paris eine Affäre mit einer Schauspielerin begann, die sich einen Spaß daraus machte, ihn eifersüchtig zu sehen, reagierte er zwar ausfallend und ohrfeigte sie einmal öffentlich. Aber nicht aus Liebe, sondern aufgrund des gekränkten Ego.

Als fünf peruanischen Studenten, allesamt Söhne von wohlhabenden Plantagenbesitzern, ihr Studium mit Hilfe Giulianos beendet hatten (er schrieb ihre Examina) und noch einige Monate das schöne Leben in Paris suchten, ließ er sich als Faktotum und Organisator anheuern und fürstlich entlohnen. Eine weitere Betreuung der vergnügungssüchtigen Söhne in Peru lehnte er dann ab. Eine Zeit lang wurde er noch von einer Reiseagentur angestellt, die ihm Aufträge zur Betreuung Europareisender gab. Auch diese gab er auf, als er genug Geld hatte und sie ihm kein Vergnügen mehr bereiteten.

Das Ende der Affäre mit der Schauspielerin in Paris fiel zusammen mit dem Herzinfarkt des Vaters. Giuliano empfand bei dem Gedanken des möglichen Vatertods wiederum »absolute Kälte« und spekulierte richtig, dass er zu spät kommen würde. Seine Mutter klagte, Checchinas »erste heitere Jugend« war »verbraucht«, Cristina lebte in einem Haus für Geistesgestörte in Piemont und Ferrante bereitete sich auf eine arrangierte Hochzeit vor, die die Sanseveros vor dem Bankrott retten sollte. »Von einer völligen Freiheit stürzte ich zwischen tausend Hindernisse und tausend Verweigerungen und Unaufrichtigkeiten«. Und dann starb unmittelbar darauf Gian Luigis Zwillingsbruder, Gian Michele, der völlig überraschend Giuliano als Universalerbe von Plantagen, Häusern und Grundstücken einsetzte, was vermutlich Gedeone eingefädelt hatte, denn Giuliano hatte Gian Michele seit neun Jahren nicht mehr gesehen. Nach einem Rückzug in das einfache Leben nach Ischia, eine nahezu paradiesische Zeit »ohne eitles Geschwätz«, kehrte er nach einigen Monaten zurück nach Neapel und besichtigte nun die über das Land verstreuten geerbten Immobilien. Seine schriftstellerischen Ambitionen gab er auf; erneut vernichtete er alle Manuskripte. Lediglich ein Essayband – 50 Bücher im Selbstdruck – sollte sich erhalten; 4 verschenkt, 46 unverkauft.

Der Versuch Gedeones, für Giuliano eine Frau zu finden, scheiterte nicht zuletzt an den Konventionen. Giuliano hätte die älteste Tochter einer Familie heiraten sollen, aber er liebte sie nicht (im Gegensatz zur sexuellen Anziehung zu einer ihrer Schwestern, aber die war zu jung). »Meine zweite Jugend war zu Ende«, kommentiert Giuliano leicht verzweifelt, aber auch auf eine merkwürdige Art und Weise wieder »befreit«, diesmal von Onkel Gedeone – was immer dies auch bedeuten mag. Der zweite Band endet; Giuliano ist etwas über 30 Jahre alt.

Die politischen Ereignisse in Italien werden in den ersten beiden Büchern nur sporadisch eingewoben. In Rom bekam Giuliano kurz Probleme mit dem Staatsapparat und zwei entfernte Freunde verschwanden. Aus Mussolini war der Duce geworden; die anfänglichen Sympathien auch in der Aristokratie wichen einer Gleichgültigkeit; später, so greift der Erzähler voraus, waren dann alle dagegen. Der zunächst erwartete Umbruch geschah nicht; die Institutionen blieben ähnlich ineffizient wie zuvor. Was jedoch für Giuliano und auch seinen Onkel prägend wurde, war das Gefühl, dass sich unabhängig von den politischen Umständen ein gesellschaftlicher Wandel vollzog. Unterstrichen wird dies beispielsweise wenn Gedeone seine Postkartensammlung melancholisch betrachtet und beklagt, dass niemand mehr schreibe.

Im Nachwort von Ulrike Voswinkel wird dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass die Autobiographie von Giuliano di Sansevero keine Autobiographie von Andrea Giovene darstellt, trotz einiger Parallelen, was zum Beispiel die aristokratische Abstammung und die Rastlosigkeit der Hauptfigur der ersten Jahre angeht. In den kurzen Ausblicken auf die weiteren Bände scheinen dann jedoch die Übereinstimmungen zwischen Fiktion und Leben stärker zu werden. Giovenes Autobiographie wird häufig mit Prousts »Recherche« und Lampedusas »Leopard« verglichen. Auch hier ist Voswinkel eher zurückhaltend.

Der in zeitgenössischer Literatur geübte Leser muss sich zunächst einmal auf die Eigenheiten des Erzählstils und den Charakter Giulianos, der keine unbeschränkt sympathische Figur ist, einlassen. Dabei verkörpert er durchaus moderne, individualistische, ja bisweilen libertäre Wertvorstellungen. Zwar ist sein Aufbegehren gegen die alten Gebräuche und Traditionen eher passiv; beobachtend, »nebendraußen«, wie Hermann Lenz das nannte. Aber er ist nahezu besessen von seiner emotionalen wie auch finanziellen Unabhängigkeit, was sich immer wieder in seinem sparsamen Lebensstil zeigt. In den Momenten, in denen seine Tätigkeiten Geld abwerfen, legt er dies zurück, um, wenn notwendig, möglichst lange frei von Zuwendungen anderer zu sein. Dies gilt übertragen auch für seine Beziehungen zu Frauen, die er zwar genießt, aber hier scheut er ebenfalls vor bindenden Verpflichtungen zurück. Die von ihm eigentlich verachteten Konventionen, die, wie er glaubt, den Tod seiner idealisierten Liebe Nerina zu verantworten haben, retten ihn in anderen Fällen vor unangenehm empfundenen Bindungen. Häufig werden die unglücklichen Mädchen und Frauen weggeschickt oder anderweitig verheiratet, denn Giuliano ist, obwohl aus aristokratischem Haus, aufgrund seines Lebensstils keine »gute Partie«.

Voswinkel charakterisiert den Erzähler als empathische Figur. Das ist er allerdings nur, wenn es um ihn selber geht. Es ist gerade diese flirrende Ambivalenz, das leichte Unbehagen, das Changieren zwischen dem »Stoizismus der Einsamkeit« Giulianos und dessen bisweilen harsch-egoistische Handlungen und Umgangsformen, die die Neugier des Lesers auf die Fortsetzungen stetig wachsen lässt und man nach mehreren Stunden Lektüre die antiseptische Gegenwartsprosa der Daueremphatiker keine Sekunde vermisst. Der dritte Band, »Das Haus der Häuser«, erscheint im März nächsten Jahres. Ich kann es kaum erwarten.