Transversale Reisen durch die Welt der Romane

Zwei Bücher über die Trauer. Nicht irgendeine Trauer, sondern die Trauer nach dem Tod eines geliebten Menschen. Das eine ist ein Roman, das andere läßt sich genremäßig kaum zuordnen, läuft aber chronologisch, dabei mehrschichtig, wie ein Tagebuch ab. Beide Bücher wurden ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben und veröffentlicht; der Roman stammt von Sabine Gruber, das Trauertagebuch, fast eine Art Anti-Roman, von Olga Martynova. Hier ein kleiner Entwicklungsroman, der erzählt, wie jemand durch die Phasen der Trauer geht und die Trauer letztlich überwindet. Dort die Geschichte einer Verweigerung, insofern die Betroffene in ihrer Trauer als in einem Zustand zwischen Tod und Leben verharrt und diesen im Grunde gar nicht verlassen will.

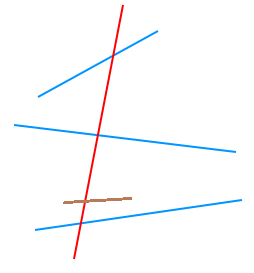

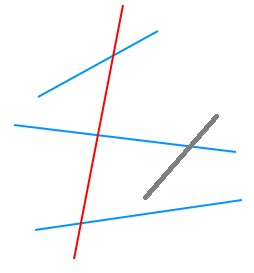

Die beiden Bücher sind also trotz des gemeinsamen Themas gar nicht vergleichbar. Vielleicht kann man sowieso keine Bücher vergleichen, aber nebeneinanderstellen kann man sie wohl: miteinander bekanntmachen. Nicht Erkenntnis, nicht Bekenntnis, sondern Bekanntnis.

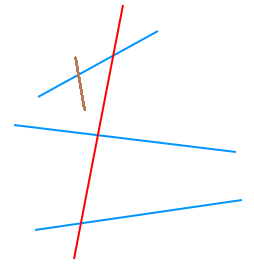

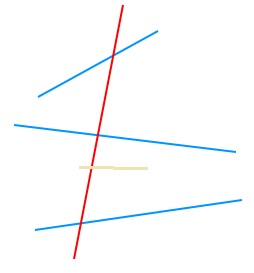

Olga M. hat mich einmal nach dem shishosetsu gefragt, japanisch für »Ich-Roman»1. Ob ich so etwas schreiben würde? Ich habe immer noch keine Lust, darauf zu antworten, aber die Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Ich versuche, mich schreibend von meinem Ich zu lösen, doch es gelingt niemals. Es kann nicht gelingen, das weiß ich, und versuche es trotzdem, immer wieder: Sisyphus auf dem Plateau. Anders gesagt: ein über sich selbst reflektierender Sisyphus. Da ist kein Berg, kein immer schneller werdender Stein oder Schneeball, nur eine endlose Ebene, weitester Horizont, mit strammen Gräsern und Sinnestäuschungen, abenteuerlich wie die Pampa. Abenteuer der Phantasie, des Ritts über den Bodensee.

Ich wollte nicht von mir erzählen, wenigstens jetzt nicht. Sträuben wir uns gegen den Ich-Roman. Das Erlebte, das einem nahegeht, und tiefgeht, kann man durch Fiktionalisierung nur lächerlich machen, aber nicht verstehen, schon gar nicht überwinden. Man muß ihm in die Augen sehen, wie es ist. Deshalb hat der Roman ausgedient, einschließlich der sogenannten Autofiktion. Der Roman bleibt nicht auf der Höhe der realen Erfahrungen und Gefühle, er kann diese nur abschwächen, und wenn es um den Tod geht, würde ich sogar das Wort wagen: entweihen.

Musterbeispiel ist für mich Eine persönliche Erfahrung von Kenzaburō Ōe, der in diesem Roman von den Tagen um die Geburt seines, wie sich herausstellt, schwer behinderten Sohnes erzählt. ↩