Transversale Reisen durch die Welt der Romane

Zwei Bücher über die Trauer. Nicht irgendeine Trauer, sondern die Trauer nach dem Tod eines geliebten Menschen. Das eine ist ein Roman, das andere läßt sich genremäßig kaum zuordnen, läuft aber chronologisch, dabei mehrschichtig, wie ein Tagebuch ab. Beide Bücher wurden ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben und veröffentlicht; der Roman stammt von Sabine Gruber, das Trauertagebuch, fast eine Art Anti-Roman, von Olga Martynova. Hier ein kleiner Entwicklungsroman, der erzählt, wie jemand durch die Phasen der Trauer geht und die Trauer letztlich überwindet. Dort die Geschichte einer Verweigerung, insofern die Betroffene in ihrer Trauer als in einem Zustand zwischen Tod und Leben verharrt und diesen im Grunde gar nicht verlassen will.

Die beiden Bücher sind also trotz des gemeinsamen Themas gar nicht vergleichbar. Vielleicht kann man sowieso keine Bücher vergleichen, aber nebeneinanderstellen kann man sie wohl: miteinander bekanntmachen. Nicht Erkenntnis, nicht Bekenntnis, sondern Bekanntnis.

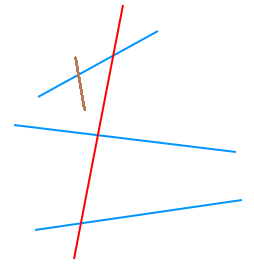

Olga M. hat mich einmal nach dem shishosetsu gefragt, japanisch für »Ich-Roman»1. Ob ich so etwas schreiben würde? Ich habe immer noch keine Lust, darauf zu antworten, aber die Frage geht mir nicht aus dem Kopf. Ich versuche, mich schreibend von meinem Ich zu lösen, doch es gelingt niemals. Es kann nicht gelingen, das weiß ich, und versuche es trotzdem, immer wieder: Sisyphus auf dem Plateau. Anders gesagt: ein über sich selbst reflektierender Sisyphus. Da ist kein Berg, kein immer schneller werdender Stein oder Schneeball, nur eine endlose Ebene, weitester Horizont, mit strammen Gräsern und Sinnestäuschungen, abenteuerlich wie die Pampa. Abenteuer der Phantasie, des Ritts über den Bodensee.

Ich wollte nicht von mir erzählen, wenigstens jetzt nicht. Sträuben wir uns gegen den Ich-Roman. Das Erlebte, das einem nahegeht, und tiefgeht, kann man durch Fiktionalisierung nur lächerlich machen, aber nicht verstehen, schon gar nicht überwinden. Man muß ihm in die Augen sehen, wie es ist. Deshalb hat der Roman ausgedient, einschließlich der sogenannten Autofiktion. Der Roman bleibt nicht auf der Höhe der realen Erfahrungen und Gefühle, er kann diese nur abschwächen, und wenn es um den Tod geht, würde ich sogar das Wort wagen: entweihen.

Denselben Fehler werde ich – schon wieder ich – in einem geplanten, nein: gedachten, nein: erahnten oder gefühlten Roman mit dem einstweiligen Titel »Der steinerne Gast« machen, falls mir Zeit bleibt, ihn zu schreiben: Das Erlebte, le vécu, drängt mich dazu (bilde ich mir ein), und dazwischen, zwischen dem Erlebten und der Zeit, also dem Tod, werde ich möglicherweise aufgerieben oder durch äußere Umstände vernichtet. Sei’s drum, Romanschreiben ist Sich-lächerlich-machen. Oder besser: das Gelebte Erträglich-machen.

Olga dagegen bleibt in Gespräch über die Trauer auf der Höhe des real Geschehenen, Gefühlten. Sie hält sich auf dieser schiefen Ebene, dem Berg des Sisyphus und der Eurydike. Sie erfindet nichts hinzu, mildert nichts ab, macht nichts erträglich. Ihr Gespräch über die Trauer ist mehr als ein Roman. »Mehr« insofern, als sie in die Trauer eindringt wie – im Haiku von Matsuo Basho – der Ton der Zikade in den Stein. Es ist ein Bohren und Sirren, auch Stille genannt. Eindringen in die Trauer, vielleicht sogar: um dort geborgen zu sein. (Nicht: um durch sie hindurchzugehen.) Ohne Verbindung zu den Lebenden. Eindringlich. Durchdringlich.

shizukasa ya

iwa ni shimiiru

semino koe

Noch einmal anders gesagt: Fiktionalisieren ist ein Akt des Profanierens, des Entheiligens. Ein Akt des Exorzismus, der Austreibung des Erlebten. Am Ende also doch: Trauerarbeit, die auf ein Ergebnis abzielt. Der Ich-Therapeut, der sich so viel Mühe gegeben hat, will ein Ergebnis sehen. Früher oder später. Literatur als Therapie? Aber handelt es sich denn um eine Krankheit? Sind wir nicht allesamt Trauernde? Olga M. würde nicht so reden. Der Roman als Tummelplatz der Geschwätzigkeit.

Da bin ich wieder. Als Leser beider Bücher frage ich, auf mich selbst zurückgestoßen, mich: Wie hast du eigentlich deine Toten betrauert? (Kann man das, soll man das: betrauern? Brauchen die Toten das? In der japanischen Mythologie, wo sich Shinto- und Buddhismus mischen, brauchen die Toten sehr wohl den Beistand der Lebenden.) Nun ja, antwortet das Ich aus einiger Entfernung von mir, nun ja, ich habe auf dieser Karte noch nicht viel aufzuweisen. Der letzte Tod, der mir naheging, liegt vierzig Jahre zurück, und selbst da zweifle ich, ob er mir wirklich nahe ging. In gewisser Weise lebt man freier, wenn die anderen nicht mehr da sind. L’enfer, c’est les autres: das sagt sich leicht, am Ende ist es auch nur eine billige Provokation. Die Hölle, das sind die anderen: Ja, aber es gibt Abhilfe. Und einen großen Helfer.

Meine Mutter starb früh, im selben Alter wie Oleg Jurjew, noch nicht sechzig. Die meisten Menschen sterben früh, die Weiterlebenden sagen: zu früh. (Andere sterben zu spät oder kürzen den Weg ab.) Bei Menschen, mit denen ich befreundet war, die ich mochte, mit denen mich irgend etwas verband, war oder ist mein Empfinden nach ihrem Tod Schicksalsergebenheit, wenn nicht Gleichgültigkeit: Ihre Zeit war gekommen. So denkt und spricht der Tod im Jedermann, so denkt und spricht der Tod immer: Jetzt bist du dran, es ist an der Zeit, komm mit. Also spreche ich hier wie der Tod? In seinem Namen? Aber wir sollen doch auf der Seite der des Lebens stehen. Um auf der Saite des Lebens den Tod zu spielen. Vernichtende Dialektik! Saite um Seite. Kalauer?

Einige Freunde, auch Schriftsteller, mußten sich früh verabschieden. Seltsam, sie fehlen mir nicht. Als sei es ihre Rolle, nicht da zu sein in meinem/unserem Leben. Der Tod meines Vaters – nicht zu früh, nicht zu spät – hat mich nicht getroffen, obwohl ich ihn, den Vater, seither mit freundlicheren Augen sehe. De mortuis nihil nisi bene, der alte Spruch. Nein, auch der gilt nicht, aber eine mildernde Wirkung hat der Tod doch. Und wenn sich der Wald noch mehr, noch viel mehr lichtet und du in einer endlosen Lichtung stehst, um dich nichts als blendendes Licht wie in einer Wüste? Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Einen Freund, Schriftsteller auch er, erschütterte der Tod seiner Schwester auch deshalb, weil nun niemand mehr da war, der seine Kindheit miterlebt hatte. Mir, mit meinen sieben jüngeren Geschwistern, wird das nicht geschehen.

Ein schönes Beispiel für die pendelnde Lebensform, für das Hin und Her zwischen zwei Orten und Atmosphären, die miteinander konfrontiert werden: Past Lives, der Film von Celine Song. Seoul und New York City. In meinem Leben, shishosetsu, sind das – früher – Buenos Aires und Osaka, jetzt Wien und Hiroshima. Sehr produktiv als Scharnier für Romane, solche Gegenüberstellungen. Interkontinentales Pendeln als Form der transversalen Ästhetik. Das ergibt keine Reiseberichte im herkömmlichen Sinn, sondern diese ungreifbaren, weiten, epischen, wogenden – ich borge mir mal ein Wort: Textfelder. Textfelder mit Figuren. Figuren mit Umrissen, abgegrenzt voneinander. Die sich begegnen, oder auch nicht. Die sich ineinander spiegeln. Lacan meinte ja, Kommunikation sei nichts als Spiegelung. Hab ich ihn richtig verstanden?

Auch das Skype-Hin-und-Her, das ich mittlerweile selbst betreibe. Jedes Hin und Her, jedes Tele-phonieren erfordert eine Öffnung. Die Öffnung zum anderen, egal wo, egal wie. Ferngespräche. Ohne Telephon keine Kommunikation. Das ist kein Kalauer.

In einem sogenannten Interview, einer Video-tele-phonie, fragt Christian Schacherreiter Karl-Markus Gauß: »Es gibt so viele kluge Bücher von dir, Essays, Journale, Reiseliteratur. Hat es dich nie gereizt, einen Roman oder Lyrik zu schreiben?«

Antwort: »Lyrik nicht, aber ich glaube, dass ich in meinen Büchern, auch wenn sie nicht als fiktionale Literatur gelten, stark vom Erzählen Gebrauch mache. Es ist nicht alles, was ich geschrieben habe, zu hundert Prozent verbürgt. Ich gehe zwar von Fakten aus, arbeite aber manchmal bewusst mit Fiktionen, damit die Fakten besser erkennbar werden.«

Fiktion im Dienst der Tatsachen. Auch umgekehrt (aber das ist ein alter Hut). Siehe dazu meine alte These, daß wir ohne Fiktion überhaupt nicht erzählen könnten. Man muß nicht gleich lügen – aber wo ist die Grenze? – wie jener Autor, der neulich auf einer Party erzählte, er habe Keuchhusten, und sogleich zu husten begann, um einer Umarmung zu entgehen, die ihm nicht behagte. Ein Mann, der in einem fort lügt und sich einen Spaß daraus macht. Er unterscheidet nicht zwischen Kunst und Leben.

Ganz anders Annie Ernaux, bei ihr geht es nur um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Oder doch eher um Tatsachen – aber ohne Tatsachen keine Wahrheit. Wie war es wirklich, im Sommer 1958? Was kann die Erinnerung zutage fördern? Allein der Weg zu den Tatsachen ist spannend; in diesem Weg liegt die Spannung des Erzählens. Das ergibt eine Prosa ganz ohne Metaphern, überhaupt nicht funkelnd. Ähnlich Thomas Mann, in einem ganz anderen Register, der hat auch fast keine Metaphern verwendet. Und doch haben ihre Bücher erzählerische, sogar poetische Kraft. Eben durch die Genauigkeit und Intensität des Erinnerns. Aber ganz anders als Proust, der in Erinnerungen schwelgte und sich um Übereinstimmung mit dem Faktischen wenig kümmerte. In Erinnerung eines Mädchens zitiert Ernaux ein Gedicht, das sie als Mädchen geschrieben hatte, und sieht darin eine »Kaskade von Metaphern«. Ich finde dort keine einzige Metapher. Jede Unschärfe gilt ihr als metaphorischer Stil, und den meidet sie, erwachsen geworden, wie die Pest. (Vielleicht sollte man auf deutsch besser sagen: blumig, ein blumiger Stil. Fleuri, auf französisch.)

Aber, wende ich ein, das Leben besteht nicht nur aus Tatsachen. Das Entscheidende, wenn ich schreibe und etwas wieder-holen will, ist doch eine bestimmte Atmosphäre, ein Lebensgefühl, und dafür gibt es keine Beweise. Man kann das nur wiederholen, indem man es neu macht. In Ernaux‘ Erzählungen sind keine Atmosphären, weil sie Unschärfe nicht zulassen. Das hat mich als Leser freilich nicht gestört.

Das Geschehen in der Gegenwart, das man nicht allseitig reflektieren kann, wenn man mittendrin ist, hätte also den Status von Wirklichkeit, das spätere Erinnern daran den Status von Unwirklichkeit (auch im Sinne von Virtualität). Und das Schreiben? Also nicht die unwillkürliche Erinnerung, mémoire involontaire, sondern die absichtliche, arbeitende, schürfende Erinnerung? Die Erinnerung als Arbeit des Schreibens? Sie hat dann doch das Ziel, wenigstens an die vergangene Wirklichkeit zu rühren, und geht insofern über »bloßes« Erinnern hinaus. Ernaux: »Wenn ich dem Jahr 1958 auf den Grund gehen will, muss ich die Zerstörung aller Interpretationen akzeptieren, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben.« Demnach erhellen Interpretationen nicht die Realität, sondern verschütten sie. Die Arbeit des Schreibens wäre ein Abtragen von Interpretationen, von Wertungen und sonstigen Gedanken über das Vorgefallene, so lange und so hartnäckig, bis die Arbeitende endlich zum Rohstoff vorgedrungen ist.

Ernaux stellt hier die »romanhafte Illusion« ihrem eigenen, quasi investigativen Schreiben gegenüber. Racconto-inchiesta nannte das der Krimi-Autor Leonardo Sciascia, dem die ontologische Schwierigkeit, jemals zu den reinen Fakten vorzudringen, bewußt war. Fiktionen empfindet die Autorin als ungenügend. Aber können wir ohne sie leben?

Kein Wunder, daß sich Ernaux über den Gebrauch von Fotos beim Schreiben Gedanken gemacht hat (L’usage de la photo, 2005) und für ihre Buchcover oft Familienphotographien verwendet. Aber auch hierzu wieder die Frage: Kann die Photographie denn zur rohen Wirklichkeit vordringen? Kann sie sie festhalten? Ist sie wirklich die bessere Realismus-Maschine?

Wie geht Ernaux eigentlich vor, was ist ihre Methode? In Das Ereignis, jener Erzählung, die sich um eine illegale Abtreibung dreht, spricht sie von »ausreichenden Beweisen, um die Tatsachen zu sichern« – eine fast kriminalistische oder wissenschaftliche Haltung. Andererseits betont sie, daß sie in jedes einzelne Bild »hinabsteigen« möchte – das wäre dann aber mehr als bloße Beschreibung.

Gibt es derzeit, Mitte der zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts, eine Konjunktur von Mutter-Büchern? Ich glaube nicht, denn jeder Autor hat eine Mutter und einen (manchmal abwesenden oder unbekannten) Vater, und viele verspüren früher oder später das Bedürfnis, über sie oder ihn zu schreiben. Mutternichts von Christine Vescoli, Bildnis meiner Mutter von Wolfgang Hermann, zwei sehr unterschiedliche Bücher, letzteres in sehr schlichter Sprache, die dokumentarische Absicht unverkennbar, ersteres voller starker, sich tendenziell verselbständigender Metaphern, die gleichsam das Nichts einer sprachlosen Existenz umkränzen. Für mich ist Handkes Wunschloses Unglück (1972) immer noch eine Art Prototyp heutiger Mutter-Erzählungen, außerordentlich präzise und wohlkomponiert, obwohl das Buch in kurzer Zeit und, stelle ich mir vor, wie in Trance geschrieben wurde. Knapp gefaßt die Vorgeschichte der Familie, soziologisch präzise und gleichzeitig einfühlsam. Eine Menge von Szenen und Details eingebracht (wie in eine Scheune) ohne Sorge darum, ob sie nun der rohen, d. h. vergangenen Wirklichkeit entsprechen oder nicht, doch beim Lesen hat man das Gefühl: Stimmt, genauso war es. Man kann es sich vorstellen, es ist glaubwürdig. Nicht realistisch, sondern vorstellbar und glaubwürdig. Willkürliches oder unwillkürliches, methodisches oder spontanes Erinnern – egal. Wahrscheinlich das alles vermischt.

Damals, Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, ergab sich im Rahmen der sogenannten Neuen Innerlichkeit tatsächlich etwas wie eine Konjunktur von literarischen Mutter- und Vatersuchen, zu denen Karin Strucks Buch Die Mutter (1975) zählte. Der ergrimmte Handke kanzelte es im »Spiegel« als anklagend und schematisch ab – ob zurecht oder zu unrecht will ich hier gar nicht diskutieren, jedenfalls scheint die Karriere der Autorin nach dieser Rezension ans Ende gelangt zu sein. Der Subjektivismus jener literarischen Strömung steht im schreienden Kontrast sowohl zum Ernauxschen Anti-Roman als auch zur geschmeidigen Wahrnehmungsprosa des frühen Handke, der in Wunschloses Unglück Bruchstücke eines Frauenlebens so collagiert, daß sie trotz aller Fragmentarik ein Ganzes ergeben.

© Leopold Federmair

Musterbeispiel ist für mich Eine persönliche Erfahrung von Kenzaburō Ōe, der in diesem Roman von den Tagen um die Geburt seines, wie sich herausstellt, schwer behinderten Sohnes erzählt. ↩

Leopold, kennst du den Roman: »Die Geschichte von Ulanja-ev falsch geschrieben-von Sofia Andruchowytsch?

Zu deinem Text ein anderes Mal.

Liebe Grüße, Lili

Nein, nicht gelesen. Soll ich?