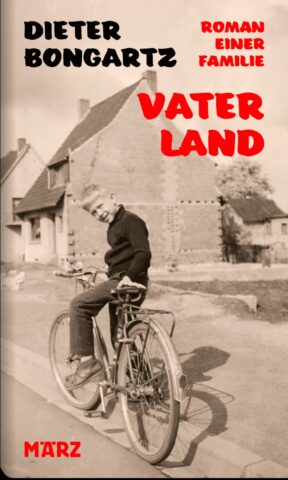

Der Titel dieses Romans ist von feiner Doppeldeutigkeit: Vaterland. Gemeint ist nicht unbedingt das, was man sich darunter vorstellt; indirekt natürlich schon. Da wird von jemandem erzählt, der im Land des Vaters lebt, dem Land, in der die Vergangenheit nicht vergangen ist und da lebt der Vater, der Karl heißt, einst Vorzeigeobergefreiter, der vor der Reichskanzlei bei Staatsbesuchen in blankgeputzten Stiefeln die Gäste empfing, später dann ging es nach Norwegen, die ersten Toten waren Engländer, die man fotografierte, Trophäen, dann Russland, er ist Feldwebel, »Position 3351«, ein Hügel, den man »halten« muss, er kann nicht auf den einzigen Russen, der ihm dort begegnet, schießen, etwas hält ihn zurück, stattdessen schießt der Rotarmist, zwei Kopfschüsse, zerschossener Mund, er wird aus der »Matschepampe« ins Lazarett getragen. Sechzehn Mal wird Karl operiert, dann eine Pflegeanstalt, er ist nur noch ein Knochengerippe, »Mitglied im Bund der Hirnverletzten«. »Sie müssten tot sein, sagen die Ärzte« und sie schieben ihn zur Anschauung in die Hörsäle der Universitäten.

Es ist aber auch die Geschichte von Louise, damit beginnt alles, wie sie, die kleine Louise, ihren Vater, den Kutscher, bewundert und verehrt; Kindheitsidylle. Und dann passiert das, was nicht passieren darf, der Vater wird krank, todkrank, er »beleidigt« sie mit seinem Tod und nun ist sie mit Heinz, dem Bruder, und der überforderten Mutter alleine und sie müssen sich durchschlagen. Es sind die 1920er oder 30er Jahre, Louise nimmt eine Bürostellung an, irgendwie lernt sie Karl kennen, eine konfessionelle »Mischehe«. Das Paar zieht von Quedlinburg ins Rheinland, Marie wird geboren. Nach den Schüssen auf Karl besucht sie ihn Wochen oder Monate später, wird zu seinem Bett geführt und dann sagt sie das, was er nie vergessen wird: »Schwester, das ist nicht mein Mann. Das ist nicht mein Mann. Nicht mein Mann …«. Immer wieder. Trommelfeuer.