Der Blick nach oben zu einem Lämpchen, vielleicht gehört es ja zum Bratwursthäusle in Nürnberg, dem Ort der kleinen, vier Jahre nach seinem Tod erscheinenden, nachgelassenen Erzählung Ein Sonntag mit mir und Bier von Ludwig Fels. Ein Text, der nach Angabe des Verlags 2018 geschrieben wurde. Geringfügig sei er korrigiert und verändert worden, heißt es. Schade, dass man nicht mehr erfährt. Oder, besser: Schade, dass man es überhaupt erfährt. Das Büchlein wirkt aus sich selbst. Weg mit dem »Faulturm« der Kritik!

Ein »Selbstporträt im Gastgarten« ist der Untertitel. Und tatsächlich setzte sich der Schriftsteller Ludwig Fels an einem Sonntag in diesen Bier- oder Gastgarten und wollte dort einen Roman schreiben, oder mindestens ein Gedicht oder er ist Hauptfigur in einem Film mit sich zugleich als Regisseur oder alles gleichzeitig.

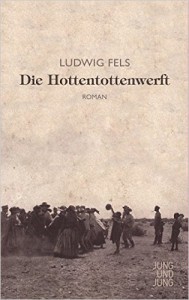

Zwischenzeitlich hatte man Ludwig Fels fast schon für einen österreichischen Schriftsteller gehalten, aber das war er nicht, obwohl er jahrzehntelang in Wien lebte. Er war ein »Vrange« (hochdeutsch: Franke) und zwar mehr als ihm lieb war, was sich jetzt in dieser Heimatbeschwörung mit vielen fränkischen Einsprengseln zeigt. Das Essen ist bestellt, die ersten Maß Bier wirken schnell. Er erinnert sich an Biergärten und deren Erzeugnisse in Antananarivo und Papua-Neuguinea, erträgt mannhaft die Busladungen Touristen in Wandertracht, die das Bratwursthäusle aufsuchen, imaginiert seine (vergebliche) Suche nach dem Yeti und setzt sich mit einem Mann mit Aktentasche auseinander, der ihm erklärt, dass er 20 Mark Honorar für einen Vierzeiler nicht ordnungsgemäss versteuert habe.