Auf der Landkarte war mir ein Shinto-Schrein aufgefallen, er sollte sich am Ende einer langen, schnurgerade westwärts führenden Straße befinden, das letzte Stück auf der Karte nur noch strichliert, was immer das heißen mochte. Ein Fußweg, ein Pfad? Ein Wegerl?

In altvertrauter Arroganz vergaß ich, die Karte mitzunehmen, und freute mich auch noch darüber. Erstens glaubte ich mir den Weg genau eingeprägt zu haben, zweitens will ich mich schon ein Leben lang in der Kunst des Verirrens üben. Nach meiner Einschätzung und Erinnerung mußte der Fahrweg von der Uferstraße eines mir gut bekannten Stausees abgehen, unweit von dem Spielplatz, den ich mit meiner Tochter manchmal aufsuchte, als sie noch klein war und weiter drüben am Turnunterricht einer betagten ehemaligen Spitzensportlerin teilnahm. Vor einem Kulturzentrum war eine Informationstafel, die Wanderwege vorschlug: 1,2 Kilometer lang der eine, 2,2 der andere, lächerliche Strecken für einen erfahrenen Pilger wie mich, außerdem kannte ich die Gegend jenseits von den Seen wie meine Westentasche. Die andere Seite, wo die Berghänge steil anstiegen, kannte ich kaum.

Auf der abzweigenden Straße stieß ich nach kurzem auf eine Absperrung, dort ließ ich mein Fahrrad stehen. Gelbes, mannshohes Schilfgras eroberte von den Rändern her die Fahrbahn; Fahrzeuge kamen hier sehr selten durch. Nach einer Weile fiel mir ein Schild in die Augen, das die Strecke als Parcours für Waldläufer auswies. Wenig später kam mir ein Mann entgegen, ohne Sportkleidung, auch kein Wanderer, keiner wie ich. Wahrscheinlich hatte er bei den Wasserreservoirs zu tun gehabt, die weiter oben im Wald verborgen waren; große, zylinderförmige Behälter die der Versorgung der ganzen Ortschaft hier dienten. In der Kurve, die an dem Areal vorbeiführte, spürte ich es schon: Hier war etwas passiert, der Berg – nicht zerbrochen, aber sicher beschädigt. Baumstämme lagen herum, sie waren zusammen mit Felsbrocken das Tal heruntergekommen, wo nur noch ein schmaler, steiler Weg bergan führte, wenn es denn ein Weg war; wahrscheinlich nicht, nur ein Abweg; nach einer Weile drehte ich um. Als die Wasserzylinder unter mir auftauchten, bemerkte ich, daß die Straße in die andere Richtung zeigte. Ich stieg über Baumstämme, trat näher und sah jetzt auch schon die Schlucht, die die Wassermassen gerissen hatten, sah die dünne schwärzliche Asphaltdecke, darunter hellbraune Erde. Die Lawine war in der weitgezogenen Kurve abgegangen, die die Straße einst hier beschrieben hatte, indem sie sich an das Gelände angeschmiegt hatte; jetzt war sie unpassierbar, die andere Seite dreißig, vierzig Meter entfernt.

Aha, dachte ich, deshalb keine Waldläufer; nur ein einsamer irrender Dummkopf wie ich. Abwärts gehend sah ich in der Ferne, ganz klein, das Gebäude, in dem mein Büro war, das ich vor nicht einmal zwei Stunden verlassen hatte. Schon ziemlich weit unten, man sah die Stauseen blinken, war seitlich ein Hohlweg, der mir beim Aufstieg zwar aufgefallen war, den ich aber rechts liegengelassen hatte, weil ich nicht auf den Ooyama wollte – ich war doch, fast hatte ich es inzwischen vergessen, auf der Suche nach dem Ogura-Schrein. Ohne Eile und Plan besehen, war das aber ein schöner Weg, bedeckt von altem Laub und Kiefernnadeln, und mir blieben noch wenigstens zwei Stunden, bis die Dämmerung begann, also ließ ich mich locken. Auch waren die Zerstörungen auf dieser Seite geringer, der Wald ziemlich dicht, viel Buschwerk und Farne, der Weg nun wirklich ein schmaler Pfad, der sich schlängelte, links und rechts und auf und ab, einige Steilstücke, dann auch schon größere Felsen, ein paar Höhenmeter zu klettern. Über Stock und Stein, wie es so schön heißt. Man hatte wenig Fernsicht, zwischen dem dichten Geäst und den Blättern schienen helle Siedlungsflecken durch, ich erkannte die weißen Flächen der neu angesiedelten Logistik-Firma, die Trasse der Autobahn, später die knallrote Bogenbrücke in der Nähe des Bahnhofs von Hachihonmatsu. Stille herrschte, durchbrochen von spärlichem Vogelgezwitscher, dann wieder, immer nur kurz, von einem Rauschen tief unten, als erstreckte sich dort eine Großstadt.

Ein Mann mit Bergschuhen und Rucksack kam mir entgegen, er mochte ein paar Jahre über dreißig sein und ich dachte, warum ist der nicht in der Arbeit, als mir einfiel, daß Sonntag war, und ich mich verbesserte: Warum ist der nicht bei seinen Kindern – bevor ich den Spieß umdrehte und mich selbst fragte: Warum bist du nicht bei deinem Kind? (Die Antwort wäre einfach: Bevorstehende Schularbeiten, und außerdem: Welche Vierzehnjährige steigt schon mit ihrem Vater auf einen unbekannten Berg…?) Erst diese flüchtige Begegnung erinnerte mich daran, daß die Dämmerung bald beginnen würde, und der Gipfel dieses mysteriösen Ooyama, was nichts anderes hieß als »Großer Berg«, schien noch ziemlich fern; dummerweise hatte ich den Wanderer nicht nach der Entfernung gefragt.

Ich brachte noch einige Streckenabschnitte hinter mich, mit der üblichen Methode: Nachsehen, was hinter der nächsten Anhöhe, der nächsten Biegung, dem nächsten Felsen auf mich wartet (vielleicht schon das Ziel), aber der Gipfel wollte sich nicht zeigen, und so machte ich kehrt. »Man muß auch aufgeben können«, hatte mir neulich ein Student in einem Aufsatz geschrieben, ohne daß ich Anlaß gehabt hätte, den Satz auf mich zu beziehen. Gib’s auf, Alter! Auf die Kunst des lebenslänglichen Irrens folgt die Kunst des Aufgebens, sieh das endlich ein! Beide Künste können dir Freude machen, und wer sagt, daß die zweite kurz und enttäuschend sein muß? Vielleicht ist das Aufgeben nur eine andere Art, sich zu verirren.

Nach wenigen Metern bergabwärts sah ich neben dem Pfad etwas im Gebüsch schimmern: Kein Zweifel, eine weiße Sanitärmaske, wie sie sich die ganze Welt, tout le monde, nun seit bald einem Jahr vors Gesicht bindet. Keine Seltenheit, so ein Fund. Aber hier oben, fern der Zivilisation? Hatte der andere Atembeschwerden bekommen? Jetzt, auf dem Rückweg? Es dauerte nicht lange, da sah ich ein zweites Stück, mitten auf dem Weg; sah es nicht auf den ersten, sondern auf den zweiten Blick, weil es erdbraun war und die Aufschrift beige: Adidas, eine Baseballmütze, wie sie heutzutage jeder zweite trägt. Gleichwie die Maske sah sie ganz frisch aus, nicht verschmutzt, nicht feucht, zweifellos hatte der Wanderer sie verloren. War es ihm jetzt auch zu heiß geworden? Begann er einen Striptease, würde ich ihn im Tal, am Seeufer, nackt antreffen?

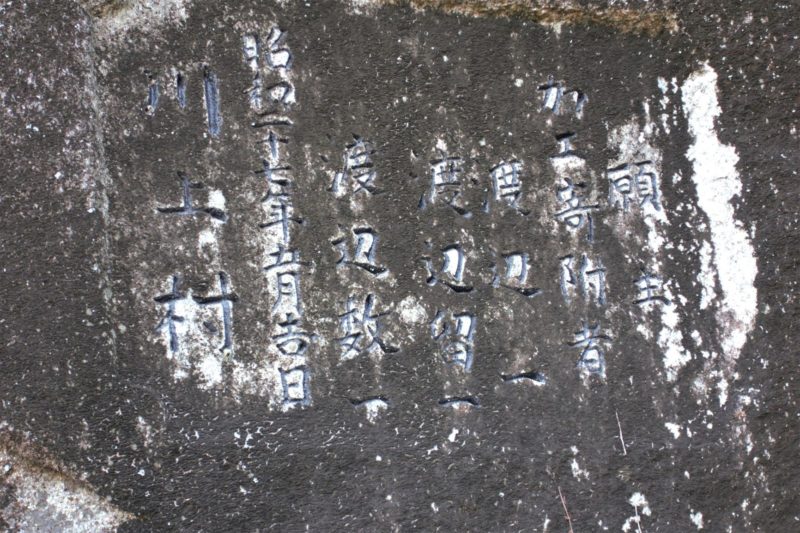

Ich kam wieder an dem Holzschild vorbei, das einen Pfad hinunter zum Bahnhof von Hachihonmatsu anzeigte. Meine Neugier muß schwer zu stillen sein, denn die Fragen, die ich wälzte, hielten mich nicht davon ab, in der angezeigten Richtung, wenige Meter tiefer, eine – wenn auch sehr schwache – Lichtung zu bemerken, einen Ort, der etwas ausstrahlte. Wie sich herausstellte, war es keine Hüttenwand, sondern ein Felsen, mächtiger als alle anderen auf diesem Berg, spitz zulaufend, ein übergroßer Hinkelstein (richtig, wie die von Obelix!), zur Lichtung und zum Tal hin glatt, an der Rückseite bemoost. Einige Inschriften im Stein, sehr alt, die einzige für mich entzifferbare fünf Jahre vor meiner Geburt gemeißelt; auf einer waagrechten Steinplatte stand aufrecht eine Statue, die in Richtung Sonnenaufgang blickte. Sollte jemand den Mut aufbringen, im Dunkeln hier heraufzusteigen oder in einem Schlafsack zu übernachten, er könnte sehen, wie der erste Lichtstrahl auf das Gesicht der Göttin fällt, und vielleicht würde er sich der Illusion hingeben, daß das Licht der Welt von ihr stammt und das Gestirn es empfängt und dann wiedergibt, zurückwirft, reflektiert, so daß es schließlich den Menschen zugutekommt, das Licht und die Wärme. Mitten in der Wildnis ein Standbild der Boddhisatva Kannon, die uns allen ihr grenzenloses Mitleid spendet, damit wir selbst zum Mitgefühl füreinander und mit jeglicher Kreatur befähigt werden, oder der Sonnengöttin Amaterasu, der Begründerin der Geschichte und des Kaiserhauses, die uns das immer noch leuchtende, sich durch unsere Schuld phasenweise, um nicht zu sagen täglich verdunkelnde Licht der Zeit geschenkt hat. Oder es waren beide, Kannon-Amaterasu in Personalunion, der ich, wie es sich gehört, meinen Dank abstattete.

Der Abstecher hatte nicht lange gedauert. Zurück auf dem Hauptpfad, fand ich alsbald das dritte und letzte Stück in der Reihe der Verluste; kein Kleidungsstück, wie es das Gesetz der Serie erwarten lassen würde, sondern ein winziges buntes Püppchen an einem glitzernden Kettchen, vielleicht eine Pokémon-Figur (nicht mein Spezialgebiet), ein Talisman zum Anhängen an ein Handy, wie es vor der Smartphone-Zeit Mode war. Also doch kein Wanderer-Striptease. Und, wie gesagt, es war dann mit dem Finden auch Schluß. Ich hob das Monsterchen auf, steckte es in meine Hosentasche; die Adidas-Mütze hatte ich mir auf den Kopf gesetzt, weil ich keine Lust hatte, eigens den Rucksack abzunehmen und sie darin zu verstauen. Die Maske hatte ich nicht berührt Gott bewahre; zu grotesk, wenn ich mich ausgerechnet in der Wildnis des Großen Bergs mit dem für mich gewiß tödlichen Virus anstecken würde. Was war mit dem Mann, diesem anderen, nur los? Ein eingefleischter Verlierer? Einer von dem Schlag, die zu Hause so viele Dinge haben, daß sie gar nicht genug verlieren können? Hatte er Spaß daran, machte er die Ausflüge einzig, um sich am Verlieren zu erfreuen? Während ich mich am Finden und Sammeln nicht von solchem Klimbim, sondern von ehrwürdigen Wahrnehmungsbildern erfreute? War der andere mein Negativbild? Mein dunkler Gott, dem kein Stein und kein Schrein geweiht war?

Der wird sich hüten, etwas wiederzufinden! Ich merkte, wie ich unwillkürlich meine Schritte beschleunigte. Umgestürzte, angeschwemmte Baumstämme waren zersägt worden, Hindernisse beseitigt, der Weg an den wenigen gefährdeten Stellen notdürftig – mit denselben Baumstämmen – gesichert. Ein schöner Wanderweg, im Grunde genommen. Aber es hatte inzwischen wirklich zu dämmern begonnen, und außerdem wollte ich sehen, ob der Mann noch da war, seinen Vorsprung konnte ich, bis wir im Tal waren, vielleicht aufholen.

Ganz habe ich ihn nicht aufgeholt. Der Wanderer war mit seiner Jause schon fertig, als ich ihn und seinen Wagen, einen roten Mazda, bei der untersten Zweigstelle der Wasserwerke sah. Durch das geöffnete Fenster kam Radiomusik, irgendwelcher J‑Pop; das leere Bentokistchen lag auf dem Dach, der Verlierer hatte wohl im Stehen gegessen. Ich verlangsamte meine Schritte, grüßte – mit sehr leiser Stimme, wie ich zugeben muß -, blieb aber nicht stehen. Ich war drauf und dran, ihn zu fragen, ob er nicht etwas verloren hätte, streckte ihm auch ein wenig den Kopf entgegen, um ihn auf die Mütze hinzuweisen, doch er schaute nicht in meine Richtung, sondern geradeaus, zum See hinunter, und als ich an ihm vorbei war, setzte er sich ins Auto und fuhr mit einem kurzen Reifenquietschen davon, der Verlierer, der er doch war. Als ich aufs Fahrrad stieg, sah ich, daß das Bentokistchen und eine Teeflasche am Fuß des Zauns vor dem Wasserbüro lagen. Noch etwas verloren! Wahrscheinlich, dachte ich, warten Frau und Kinder zu Hause auf ihn.

Dann noch ein Gedanke, als ich selbst losfuhr, stolzer Träger der mir zugefallenen Mütze: Wasser schenkt Leben und nimmt es auch. Wir sind hier damit gesegnet, aber manchmal wird es zuviel. Wie, wenn einer der Wasserzylinder abgerutscht und zerbrochen wäre? Vor wenigen Tagen war so etwas geschehen, in viel größerem Maßstab, weit weg, irgendwo im Himalaja-Gebiet. Die Gletscher schmelzen, Wasserkraftwerke sind nicht immer klug gebaut; dort, im nördlichen Indien, hat dies zu einer gewaltigen Katastrophe geführt. Hatte auch unsere Katastrophe vor zweieinhalb Jahren menschliche Ursachen? Nein, denn daß sich der Regen derart ballt und tagelang ergießt, ist nicht neu und allein der Natur geschuldet. In unserer Gegend gab es nicht die eine Sintflut, sondern hunderte kleine und mittlere Erdrutsche, in allen Lagen und Himmelsrichtungen, gefährlich, weil unberechenbar. Was davon geblieben ist, wirkt von manchen Standorten aus wie ein Fleckerteppich der Zerstörung. Dessen Wunden nach und nach, teils mit menschlicher Unterstützung, verheilen.

Kann sein, daß oben bei den großen Reservoirs nach dem Bau der Straße das Gelände verletzlicher geworden war. Man hatte Bäume gefällt und Schnitte gezogen. Aber Straßen wie diese passen sich dem Gelände an, und die Wassermassen suchen sich natürliche Wege, oder künstliche, es ist ihnen egal. Bei uns am Hausberg war die Lawine mitten im Wald knapp unterm Gipfelkamm abgegangen, den außer mir und den Kindern kaum je ein Mensch betreten hatte.

© Leopold Federmair

Etliche Menschen, die das Alphabet gelernt haben, meinen, schon schreiben zu können, weil sie Buchstaben übereinander schichten können.

»Meine Neugier muß schwer zu stillen sein, denn die Fragen, die ich wälzte, hielten mich nicht davon ab, in der angezeigten Richtung, wenige Meter tiefer, eine – wenn auch sehr schwache – Lichtung zu bemerken, einen Ort, der etwas ausstrahlte.«

Da habe ich aufgehört, mich zu ärgern, also aufgehört zu lesen.

(Die Fotos sind ordentlich, aber das sind meine Fotos auch. Ich würde ihnen allen allerdings nie einen Copyright-Vermerk anhängen. Dadurch werden sie albern.

Albern sind Sie, Herr Griebe. Schon immer. Leider. Welch’ ein verschwendetes Talent!

@ Hans-Joachim Griebe

Was stört Sie an dem Satz?

Wunderbares Wörtchen Wegerl. Es hebt einem den Blick aus dem Fußbereich

in die Herzenszone, als würde mit ihm das wie ein Kleinkind etwas gewagt

Vorauslaufende eingeholt und hochgenommen, auf den Arm genommen, und sein Baumelgewicht an der Brust des Erwachsenen mit ein zwei Rucken, so von unten hoch, ajustiert.

Wunderbar auch der Moment, als dieser Buster Leopold Keaton dem womöglichen Besitzer und Verlierer der Kappe am Waldhang dort begegnet, und dem japanisch aus dem Kästchen Jausenden oder Gejausthabenden im stummen Vorbeigehen den Kopf mit der schön-ledernen, bereits sich-aufgesetzten Schirmmütze ein wenig z u n e i g t, um ihn auf sie aufmerksam zu machen. Aber der blickte nicht hin – wie der vorausgehende Kommentator.