Einige Bemerkungen über Paul Nizon

Nein, er sei kein Erzähler. So Paul Nizon, unter anderem im August dieses Jahres, im Gespräch mit Peter Stephan Jungk. Als Verfasser von »Aktionsprosa« möchte sich der mittlerweile 92jährige Nizon sehen. Man nennt ihn Sprachkünstler oder Sprachmagier. Und das ist er ja auch. Aber eben nicht nur.

So assoziativ-spielerisch, bisweilen hermetisch die Romane anmuten – in seinen Journalen ist das anders. Seit 1993 erscheinen sie, zunächst mit Aufzeichnungen aus den Jahren 1980–89. 2002 folgte der Journalband der Jahre 1961–72. Zwei Jahre später dann die Aufzeichnungen von 1973–79. 2008 werden die Jahre 1990–99 behandelt, bevor 2012 der Band Urkundenfälschung mit den Notaten von 2000–2010 erscheint. Die Eintragungen sind nie aphoristisch, sondern konzipiert wie kleine Feuilletons oder Erzählungen. Auslöser sind Anlässe wie Lesungen, Reisen oder Besuche. Aber auch Nachbetrachtungen von Lektüren, Ausstellungen (Nizon, der ehemalige Kunstkritiker, bleibt hier hellwach), Spielfilmen (Kino-Besuche werden seltener; er schätzt Ferrara und Fellini) und in jüngster Zeit vor allem (Fernseh-)Dokumentationen. Den Kern bilden jedoch Reflexionen und Assoziationen aus seinem (Schriftsteller-)Leben, insbesondere der Kindheit und der (längeren) Initiation zum Schriftsteller und aktuelle Schreibvorhaben.

Nizon hatte früher seine Texte zunächst auf Band gesprochen. Inzwischen tippt er sie sofort in eine Schreibmaschine, was bisweilen zu Problemen führt, da seine Apparate oft defekt sind. Er sucht ständig nach neuen alten Maschinen, ist dann irgendwann glücklich, eine Olivetti Lettera 32 zu bekommen. Er braucht den »Krach« der Schreibmaschinenanschläge; mit dem vergleichsweise leisen Computer kommt er nicht zurecht. Ihm ist bewusst, dass der Gebrauch der Schreibmaschine von einigen Auguren als Symptom seiner Prosa gesehen wird. Aber Nizon hat sich nie um die Urteile anderer geschert.

Soeben ist nun sein Journalband von Aufzeichnungen zwischen 2011 und 2020 mit dem vieldeutigen Titel Der Nagel im Kopf erschienen. Vieldeutig deshalb, weil es einen Dokumentarfilm über Paul Nizon von Christoph Kühn aus dem Jahr 2020 gleichen Namens gibt. Und weil es der Titel eines jahrelangen Romanprojekts von Nizon ist, dass nicht realisiert wurde. Bereits in Urkundenfälschung, dem Band der 2000er-Jahre, kann man die Anfänge dieser Idee nachlesen, welche rasch in Stocken kommt. Parallel zur Nagel-Idee gibt es das zähere, wie Wend Kässens im Nachwort erläutert, seit Jahrzehnten immer neu aufflammende, Maria-Projekt. Nizon erschafft suchend stetig neue Betrachtungen und Textfragmente, die sich im neuen Band fortsetzen. Immerhin ist es 2004 zusammen mit Colette Fellous zu einem Gemeinschaftsroman mit dem Titel Maria Maria gekommen, der bisher (warum eigentlich?) nur auf französisch erschienen ist. Im vorherigen Journalband wird die Genese dieses Romans verblüffend wenig ausgeführt. Insgesamt scheint Nizon mit diesem Buch nicht zufrieden zu sein.

Es geht um jene Maria, die Nizon einst in Rom, in den 1960er Jahren auf der Straße, nach einem Kinobesuch begegnete. Es war der Film Kapo, ein Holocaust-Melodram, was ihn, Nizon, beeinflusst und gehemmt habe. Diese Begegnung lässt ihn nicht los und diese Maria-Episoden zählen zu den schönsten Stellen im Band. Immer wieder werden diese wenigen Tage beschworen (oder war es nur einer?), und es kommt zu zahlreichen Assoziationen. Dabei geht es nicht um die Auffüllung fehlender Erinnerung. Vielmehr liegen diese Differenzen in Nizons Verständnis von autofiktionalem Schreiben, welches er bereits praktizierte, als es noch nicht gängig war. Im Gegensatz zum autobiographischen Schreiben gibt es in der Autofiktion Ausschmückung, Zuspitzung, Weglassen. Einmal spricht Nizon von der Möglichkeit (und Notwendigkeit), sich »das eigene Leben zurecht[zu]lügen«, Erinnerungslücken auszufüllen, Variationen zu entwickeln oder auch die Geschichte selber, die Ereignisse, zu leugnen, als bloße Episode abzutun – um sich ihr dann wieder neu zu widmen und sie plötzlich als zentralen Lebensabschnitt zu sehen. Das eigene Leben, das eigene Erleben ist nur Ausgangspunkt für eine »Selberdichtung« (Wend Kässens), in der dann das Fiktionale das Autobiographische sozusagen verwandelt zu etwas Neuem. Es wäre grundfalsch, Nizons Erzählungen autobiographisch zu deuten.

So ist Maria, 20 jährig, mit vierjährigem Kind (oder auch nicht), die in einer Bar bedient (wirklich?), mal Geliebte, mal »Immaculata«. Vielleicht auch Muse. Mal waren es rauschhafte Momente, dann wiederum nur ein schüchternes Abendessen und es sei es nicht zum Äußersten gekommen – eine Variante, die Nizon scheinbar favorisiert: er, der Frauenschwarm, schwärmt von der Askese mit der Liebe des Lebens (damals war er bereits verheiratet und hatte Kinder). Und dann lässt sich all dies doch nicht »literarisieren«, wenigstens nicht so, wie es der Autor wünscht und die Episoden brechen ab – um dann wieder, ein paar Wochen oder Monate später, von Neuem zu beginnen.

Nizon haftet praktisch von Beginn an das Etikett des »Erotomanen« an. In Canto (1963), jener Mischung aus rauschvoll-surrealem Rom-Gebet, in dem ein Ich-Erzähler mit der Stadt und der Welt verschmelzen möchte (»ich will auf die Welt«), beißender Stipendiaten-Satire und Vaterbeschwörung, bekennt der Ich-Erzähler ein »Hurenhirt« zu sein, mit einem »Hang zur Unterwelt der Huren« (in Urkundenfälschung weist er allerdings auf die oft schwierigen Lebensumstände von Prostituierten hin). In seinen drei Ehen war er, wie er selber ein bisschen kokett angibt, nicht immer treu. Er heiratet zum ersten Mal 1953, mit 24 Jahren, als Student der Kunstgeschichte in München. 1957 Promotion über Vincent van Gogh (eine Lebensbeschäftigung). Er geht in ein Museum in Bern, später zur Neuen Zürcher Zeitung, wo er Kunstkritiken zu Ausstellungen schreibt und die Schweizer Kunstszene kennenlernt. Er beschließt Anfang der 1960er Jahre Schriftsteller zu werden; Max Frisch fördert ihn anfangs, bringt ihn mit Siegfried Unseld in Kontakt, der von Canto begeistert ist.

Mit seiner ersten Frau Brigitte, einer Deutschen, deren Vater noch die Kaiserzeit mitbekommen hatte (Nizon fürchtete sich fast vor ihm), hat er drei Kinder (Valentin 1954, Valérie 1956, Boris 1963). 1966 Scheidung. Nizon zieht durch Europa, London, Paris, Italien. In den 1970ern heiratet er die Malerin Marianne Wydler. Die Ehe hält nur kurz. Schließlich 1980 die Heirat mit Odile Roquet (sie ist 26 Jahre jünger als er). 1990 kommt Igor zur Welt. Scheidung von Odile 2003; aber die beiden bleiben verbunden.

Diese persönlichen Daten sind wichtig (und im Anmerkungsapparat gut aufgearbeitet), weil Nizon im Journal immer wieder auf diese Personalien rekurriert. Zu Odile hat er ein gutes Verhältnis, verdächtigt sie jedoch, eher aus Mitleid den Kontakt mit ihm, dem alten Mann am Stock, zu pflegen. Besonders angetan ist er von Igor; die gelegentlichen Treffen mit ihm (und Odile) genießt er. Es trifft ihn, als Brigitte, die in »einer Art Einsamkeitsverwirrung« in einem Altersheim lebt, 2013 stirbt. Drei Jahre später der Tod von Marianne.

Aber Sentimentalität ist Nizon fremd. Er schont weder sich noch andere, wie auch seine drei Jahre ältere Schwester Elisabeth Berti-Nizon, eine Konzertpianistin, seine »Verbündete der Kindheit«, schon einmal erfahren musste, der er »Größenwahn« attestierte. Die Figurenzeichnungen und Reflexionen von Freunden oder ehemaligen Weggefährten wie Erich Wolfgang Skwara, Elias Canetti (besonders in Urkundenfälschung), Hans Manz, Frédéric Pajak, Gerhard Hoehme oder Louis Jent (um nur einige zu nennen) sind kurze, brillante, radikal-ehrliche Portraits. Seinen Kindern begegnet er mit Liebe, den Ex-Ehefrauen mit Güte und er zeigt aufrichtige Bewunderung für die bisweilen von Stimmungsschwankungen heimgesuchte Odile, die ein neues Leben ohne ihn beginnt.

Sporadisch berichtet Nizon von Lektüreeindrücken zeitgenössischer Werke, wie Carrères Limonow, Felicitas Hoppe oder John Irving. Hauptankerpunkte für ihn bleiben jedoch Autoren wie Louis-Ferdinand Céline, Malcolm Lowry und vor allem Robert Walser, den er zusammen mit Vincent van Gogh als seinen »künstlerischen Paten« sieht. Reserviert dagegen die Urteile zu Frisch und Dürrenmatt; mit deren »Stilgehabe« kann er wenig anfangen, mehr schon mit Hermann Burger.

Die Hauptfigur in seinem neuesten Journalband ist der Vater, ein aus Russland in die Schweiz emigrierter Chemiker und Erfinder, der keinen Erfolg hatte. Zusammen mit Nizons Mutter betrieb man in Bern eine Art Pension, die das Auskommen geradeso sicherte. Der Vater starb als Paul 12 Jahre alt war, mitten im Krieg, von dem man in der Schweiz alles mitbekam, aber nicht mitbekommen wollte (hierüber bekommt sein Schweiz-Bild später Risse). Bereits Jahre zuvor war der Vater an das Bett gefesselt und verfiel zusehends. Zum ersten Mal schreibt Nizon im neuen Band über die jüdischen Wurzeln des Vaters. Allerdings konvertierte dieser noch vor Pauls Geburt zum Protestantismus, eine Konversion, die in der Familie als Erleuchtung erzählt wurde wie es überhaupt dort eine Tendenz zum religiösen Sektierertum gab (Pfingstbewegung).

Kurz nach dem Tod des Vater starben die Großmutter mütterlicherseits, eine enge Bezugsperson des kleinen Paul, und eine Tante. Umso kostbarer die Erinnerungen des Kindes, die immer wieder beschworen werden. Aber auch hier gibt es Varianten (was vor er unter anderem daran bemerkt, dass seine Schwester ganz andere Erinnerungen hat). Nizon reflektiert und beschwört nahezu jeder Nuance des väterlichen Verhaltens. Es wird gewogen, gedeutet und sogar kritisiert. Etwa die »väterliche Straflosigkeit«, das er Paul nie gezüchtigt habe. Einmal habe er den bereits kranken Vater sogar provoziert – ohne Ergebnis. Nizon sah dies als Beweis für mangelnde Liebe, die er auch Zeit des Lebens bei seiner Mutter vermisste. »Vater war tot, Großmutter verstorben, die Schwester eigensüchtig, die Mutter? verschüchtert?«, so heißt es in Urkundenfälschung, in der die Mutter als liebes- und lebensuntüchtig geschildert wird.

Nizon erzählt und erzählt, sucht in der Kindheit nach Gründen für alle möglichen Ängste und Lebensunbilden und man versinkt in diese bürgerliche, Berner Welt, diese »gefängnisschwere« und wuchtige Altstadt, eine Zeit, die sehnsuchtsvoll evoziert und gleichzeitig fast verflucht wird. Paul will ihr so rasch wie möglich entkommen. Wenn er im Journal von seinen Besuchen in Bern berichtet, schwingt immer eine Mischung aus Wehmut und Abneigung dieser Stadt gegenüber mit. Und damit eine Lust auf die Welt, auf die Großstädte, das Leben, auf Rom, London und Paris, jene Stadt, die er 1949 zum ersten Mal besucht und in der er mit kurzen Unterbrechungen seit 1977 wohnt und zahlreiche Ateliers unterhalten hat, weil er Arbeit und Privatleben trennen will.

Auch der frühe Tod des Vaters zieht sich durch Nizons Werk wie ein roter Faden; in Canto gibt es eine grandiose Sterbeszene, die das Kind erlebt und einen »Brief an den Vater«. Nizon sieht im Vatertod den Anstoß für die spätere Schriftstellerkarriere. Die Initiation begann an einem kalten Februartag 1950, mit einer Zugfahrt nach Kalabrien und anschließendem Aufenthalt in Rom – woran wieder die Maria-Motivik ins Spiel kommt. Immer wieder wendet Nizon die Ereignisse, beharrt auf die Richtigkeit der Entscheidung und hadert damit, dass der Erfolg ausbleibt, denn immer noch gilt er als »Geheimtip«. Unselds Prognose, Canto werde ein Welterfolg, traf nicht ein. Kurzfristig wurde Nizon danach wieder freier Kunstkritiker.

Lange haderte er mit der fehlenden Anerkennung. Inzwischen nur noch mit dem (weitgehend) ausgebliebenen kommerziellen Erfolg, obwohl er ausdrücklich bekennt, keine Geldsorgen mehr zu haben. Gelegentlich apostrophiert er sich noch als »Versager«, aber diese Larmoyanz nimmt ab. Lieber kokettiert er damit, ein Späterkannter zu sein, und vergleicht sich darin mit Giacometti (oder mit seinen Göttern van Gogh und Robert Walser). Paul Nizon ist inzwischen in Frankreich populärer als im deutschsprachigen Raum, was er auf das Engagement des Verlags Actes Sud zurückführt. Jeder Band sei in Frankreich übersetzt und verfügbar. Er wird zu Veranstaltungen und Lesungen eingeladen, die, wie er hervorhebt, immer gut besucht sind. Und inzwischen bekommt er auch Preise. Aber den Büchner-Preis hat er bis heute nicht erhalten. Macht nichts, sagt er sinngemäß im Gespräch mit Peter Stephan Jungk, der Österreichische Nationalpreis für Europäische Literatur von 2010 ist mehr wert. Man solle sich anschauen, wer ihn alles bekommen habe (Recht hat er).

Nizon pflegt seine Bekannt- und Freundschaften, fühlt sich jedoch in Paris eher als Außenseiter. Ein besonderes Verhältnis hat er zu Peter Handke. Nizon betont die Unterschiedlichkeit. Er, der »Großstadtnarr«, streng individualistisch, viril, sich selber links verortend (ein veritabler Irrtum seinerseits) und trotzdem mit Hang zum Hochmut allen Nicht-Künstlern gegenüber. Handke hingegen eher der Naturschauer, »franziskanisch« (ein Attribut, das Nizon 1964 in einer Kritik über Joan Miró verwandte), ein Sucher nach Gemeinschaft, mit seinem »Alexander-der-Große-Epos«, während der, Nizon allen Gemeinschaften aus dem Weg gehe. In Urkundenfälschung arbeitet er die Unterschiede zwischen ihm und Handke heraus. »Bei mir spielt das Kunstwerk oder der Glaube an das Kunstwerk als Lebensquell und Unzerstörbares die Animusrolle, bei Handke ist es das Wegsuchen.« Und weiter: »Seine Bücher sind Wegbeschreibungen auf der Heilssuche. Meine Sache ist das Erinnern der Gegenwart und deren Auferstehung in Sprachinseln, die im Licht des Wunderbaren stehen.« Nizon ist von Handke fasziniert und abgestoßen zugleich.

Wie glücklich ist er dann allerdings, als 2012 im ZDF (und 3sat) ein Filmchen mit ihm und Handke, ein »Freundschaftsspiel« von wenigen Minuten nur, gezeigt wird, in dem sich beide gegenseitig Respekt und Anerkennung bezeugen. Und tatsächlich ist Handke voll des Lobes für das neue Journal dieses »guten Schreibers«. Er bewundert den Schweizer dafür, sich an die Schreibmaschine zu setzen und sich all diese privaten Notate abzuringen, während er, Handke, in seinen Notizbüchern »Anflüge« habe, die dann erst später ausgewertet würden. Dennoch merkt man bei Nizon die Rivalität. Als Handke 2019 den Nobelpreis bekommt, findet sich kein Notat darüber (wobei man vermuten darf, dass nicht alle Aufzeichnungen für das Buch verwendet wurden).

Überhaupt Aktualitäten. Sie sind Nizons Sache nicht. Zwar schafft es der Notre-Dame-Brand in die Aufzeichnungen, aber es gibt keine Gewähr für die Aufnahme tagesaktueller Ereignisse, wie zum Beispiel die Anschläge von Bataclan 2015, die erst in einer Eintragung von 2016 gestreift werden. Besorgt ist er allerdings über die zunehmende Eskalation bei den Gelbwesten-Protesten, wobei der die Motivation zwar versteht, aber die Kompromisslosigkeit auf beiden Seiten bedenklich findet. Mit Macron kann er nichts anfangen; die Adjektive, die er für ihn findet, sind wenig schmeichelhaft. Schon für den Vorgänger Sarkozy empfand Nizon Verachtung für die Beleidigungen den Banlieue-Bewohnern gegenüber und klagte erneut über den latenten Rassismus im Pariser Bürgermilieu (den er bereits 1984 in einem Essay beschrieben hatte).

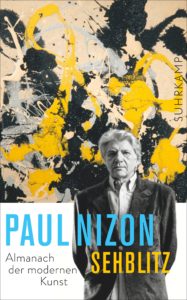

Das neue Journaljahrzehnt ist kürzer als das zuvor. Grund dafür ist auch, dass Nizon nach Das Fell der Forelle (2005) keinen neuen Roman mehr fertiggestellt hat. Es begann die Zeit der Konsolidierung seines Werkes durch Überarbeitungen und Sammelbände wie beispielsweise eine Auswahl seiner Kunstkritiken von 1955–2016 in Sehblitz (lesenswert vor allem hier die Texte über William Turner und Vincent van Gogh), die Nizons emphatisches Verhältnis zur avantgardistischen Kunst zeigt (und durchaus im ein oder anderen Fall nicht mehr aktuell ist, wie man etwa in seinen Ausführungen über die abstrakte Kunst in den Journalen nachlesen kann).

Hinzu kommt, dass die beiden literarischen Vorhaben stocken, wobei man nach der Lektüre auch das Gegenteil annehmen kann: Gerade Der Nagel im Kopf als Romanprojekt ist in die beiden letzten Journale eingebettet und wird laufend fortgeschrieben, was sich dann am Ende am Titel des Journalbandes zeigt. Und auch das Maria-Vorhaben erschließt sich mehr und mehr als werk- und journalübergreifender Binnen-Nouveau-Roman. So fügen sich die in den Journalen autobiographisch erscheinenden Evokationen aus Kindheit und Jugend in der Verbindung mit Nizons autofiktionalem Lebensentwürfen in den Romanen zu einem leuchtenden Sprachkunstwerk (wobei es dann plötzlich nicht mehr relevant ist, wer dort erzählt).

Wenn man sich darauf einlässt, kann man von Paul Nizon nicht mehr lassen.