Einblicke in die Abenteuer eines befreiten Lesers

(← 5/8)

Peter Handke gehört zu den Autoren, von denen ich jede Neuerscheinung früher oder später lese; manchmal später, wenn die Erscheinung nicht mehr ganz neu ist, als Nicht-Kritiker kann ich mir das erlauben. Den Aktualitätsstreß, die Hysterie des Publizierens, den martialischen Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit, all das habe ich in meinem Sayonara-Essay beschrieben. Ich lese immer wieder mal die »Userkommentare« in den Foren von Tageszeitungen und stelle dann fest, wie sehr ein Teil des Publikums diese Hysterie verinnerlicht hat: Journalisten sind beim kleinen Mann unten durch, wenn sie ein, zwei Stunden später als andere Journalisten in anderen Medien an einem »Ereignis« dran sind. Als ginge es ihnen nicht um den Inhalt einer Nachricht, sondern darum, erster zu sein, der das Ding – meist fehlerhaft in der Online-Ausgabe – in die Tastatur klappert. Und darum geht es dem User auch, die Nachricht selbst er kaum, nur den Reiz der Großbuchstaben nimmt er auf. Das Internet, die digitale Verfügbarkeit, potenziert solches Verhalten, da jeder jederzeit ALLES »vergleichen« kann.

Genau das sind die neuralgischen Punkte, an denen unsereins Abstand und Langsamkeit einfordern müßte (Stifter- oder Handke-Lektüre kann Bereitwillige ein wenig dafür schulen). Ich konnte mich nach der spät gewordenen Lektüre der Obstdiebin nicht daran hindern, doch wieder mal eine Art Kritik zu schreiben, als Nichtkritiker sozusagen. Genau genommen ist es jedoch ein ironisch-dialektischer Essay geworden, den man in der Literaturzeitschrift manuskripte (Heft 224) nachlesen kann – eine Inhaltsangabe will ich hier nicht liefern. Als Titel hatte ich mir »Im Wechselbad der Gefühle« einfallen lassen, und habe damit zwei Bedeutungsebenen eingezogen: die erste betrifft den Text und seine Machart, die zweite meine Gefühle bei der Lektüre. Zwei Fliegen auf einen Schlag sozusagen.

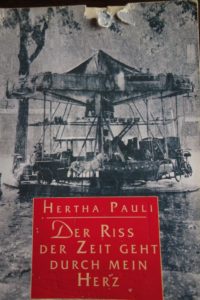

Es kommt beim Lesen nicht selten vor, daß die Gefühle unsicher und wechselhaft sind; gute, riskante, herausfordernde oder neuartige Literatur ruft sie eher hervor als gefällige, die bestrebt ist, den Leser zu »packen«. Das Buch, das ich jetzt, während ich diesen Text abschreibe, lese, Der Riß der Zeit geht durch mein Herz von Hertha Pauli, ein Erinnerungsbuch an den Anschluß Österreichs an Deutschland, an Ödön von Horvath und Joseph Roth, an Flucht und Exil in Paris, ist gefällig, spannend, jungmädchenhaft, gutgelaunt trotz aller Schicksalsschläge. Ich lese es gern, wißbegierig, mit Zuneigung zu den meisten Figuren, aber ins Schwanken bringt es meine Gefühle und Urteile nicht.1) Literaturkritiker verschweigen solche Gefühle in der Regel, sie müssen zu einer Bewertung kommen, drei Sterne von fünf, oder doch dreieinhalb… Bei anderen Autoren ist der Wechsel der Lesegefühle über die lange Reihe ihrer Bücher verteilt, einige davon gefallen mir, andere nicht. Bei Haruki Murakami ist diese Unsicherheit selbst ein Grund, immer wieder etwas von ihm zu lesen. Kafka am Strand fand ich sehr gut, ein postmoderner, vielschichtiger und trotzdem leichtlebiger Mix, pubertäre Literatur à la Hermann Hesse, mag sein (Murakamis Held ist der Pubertät gerade eben entwachsen); Karl-Markus Gauß, einer der tapfersten und ausdauerndsten Literaturkritiker, hat sich in diesem Sinn geäußert, aber ich habe mich bei der Lektüre gut unterhalten und Zuneigung zu einzelnen Figuren gefaßt.2 Gut möglich, daß Murakami seine Figuren, auch die Bösewichte, zu sehr liebt, daß er sie verhätschelt und manchmal verdirbt: typischer Fall von amayakasu, von kawaigaru – beide Wörter verweisen auf japanische Stärken, die sich unmerklich in Übel verwandelt haben: kawaii und amae, die kleinen hübschen Dinge und das Lieb-und-angepaßt-Sein. Die Lektüre von Kafka am Strand hat mir durchaus Momente der Erkenntnis gewährt, in denen Zusammenhänge aufgegangen sind, ja, sogar etwas wie Erleuchtung ahnbar geworden ist.

Von Anfang an hörte ich aus diesem Buch einen bestimmten Ton, der sich bis zum Ende durchzieht: den fast mädchenhaften Ton der guten Laune, der selbstständigen, lebensfrohen jungen. Hertha Pauli hat das Buch im Alter von sechzig Jahren geschrieben, die "Erlebnisse" – sie nennt es tatsächlich "Erlebnisbuch" –, von denen die Rede ist, zeigen sie um 1938/39 im Alter von 31, 33 Jahren, da ist sie wirklich frei und ungebunden, doch als Halbjüdin und österreichische Patriotin auch bedroht, ohne Zukunftsaussichten. Der Widerspruch – Elend und Gefälligkeit – ist in diesem Fall nicht wirklich produktiv, die Erzählung zu linear und einsinnig, um mehr entstehen zu lassen als einen Bericht, den man gern verschlingt, weil man natürlich wissen will, wie die Geschichte einer Flucht ausgeht, und zweitens, weil die Frau so viele interessante Bekannte hatte, die meisten von ihnen Schriftsteller. Hier ein Beispiel für den unbekümmerten Ton. Pauli beschreibt eine Kellnerin in einem Dorf in Südwestfrankreich: "Da ihre Oberlippe zu kurz war, um über die vorstehenden Zähne zu reichen, blieb ihr Mund stets wie fragend offen. Auch Sanftmut und Wehrlosigkeit hatte sie mit einem Kaninchen gemein. So war Paulette die allgemeine Jagdbeute des Ortes, und als sie schließlich ein Kind gebar, war wohl der ganze Burschenstammtisch der Papa." In Zeiten von Me too kaum vorstellbar, daß eine emanzipierte Frau und Anftifaschistin so naiv und spaßhaft über die sexuellen Umtriebe einer Dorfjugend und so "lookistisch" über eine hart arbeitende junge Kellnerin schreibt. Da könnten glatt Rufe nach Zensur und Ächtung laut werden… Lest dieses Buch, das in der Reihe "Die Frau in der Literatur" – 1990, lang ist's her – neu aufgelegt wurde, bloß nicht! Aber nein, Frauensolidarität geht vor, lest es oder kauft es zumindest. Dank Google – danke! – erfahre ich, daß erst vor kurzem ein Roman von Hertha Pauli über ein Mädchen, welches das KZ überlebt hat, erschienen ist, und zwar in einem sogenannten Frauenverlag. Die Geschichte erinnert ein wenig an die von Ariel Magnus' Großmutter. (Inzwischen habe ich sie zu lesen begonnen. Der Riß der Zeit lohnt die Lektüre unbedingt; Jugend nachher, Paulis Nachkriegsroman über die Schicksale eines Mädchens, das das KZ überlebt hat, eher nicht. Der Titel verweist ungeschickt auf Jugend ohne Gott von Ödön von Horvath, den die Autorin in jungen Jahren heiß geliebt hatte. Einiges über diese alles in allem unglückliche Liebe kann man in Der Riß der Zeit erfahren. ↩

Daß Hesse von den Snobs mit größter Hartnäckigkeit niedergemacht wird, ist eine andere Geschichte. Meine Tochter liest gerade Unterm Rad, das allein ist für mich ein Grund, meinen sicherlich verschmutzten Wertungsfilter wieder einmal zu reinigen. Ich erinnere mich an eine sehr ferne Lektüre von Narziß und Goldmund. Auch dieses Buch hat in meinem Tiefengedächtnis Spuren hinterlassen und erinnert mich immer – besser: für immer – an den unauflösbaren Konflikt mit meinem Bruder. "Erinnert mich", heißt in diesem Fall: beeinflußt meine Art, mit diesem Konflikt umzugehen. Überhaupt kriege ich Lust, das Pubertäre, Unreife in Schutz zu nehmen – und denke auch gleich an einen Vorläufer, Witold Gombrowicz, den Verfechter der Unreife. ↩