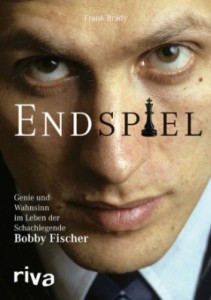

Die ganze Atmosphäre dieses Ereignisses kommt in Frank Bradys Bobby-Fischer-Biographie mit dem leicht deterministisch angehauchten Titel »Endspiel« natürlich detailliert vor (der Untertitel »Genie und Wahnsinn im Leben der Schachlegende Bobby Fischer« ist leider ziemlich klischeehaft). Aber es ist nur ein Teil des Lebens dieser schillernden Figur. Brady, nur acht Jahre älter als Fischer, kannte diesen von dem Moment an, als das »Wunderkind« mit 10 Jahren die Räume der Schachclubs der USA betrat und zunehmend für Furore sorgte. Ungeachtet dessen war Schach, als sich Fischer begann dafür zu interessieren, in den USA nicht besonders populär; es gab kaum international anerkannte und starke Spieler. Brady ging mit Fischer essen, spielte mit ihm Schach (und erkannte früh, dass »Lichtjahre« zwischen seinem und Fischers Spiel lagen), sprach mit seiner Mutter, war in den 60er Jahren gelegentlich Schiedsrichter und schließlich Vorsitzender des Manhattan Chess Club, New York. Das Verhältnis Bradys zu Fischer kühlte sich dann irgendwann ab, wie Brady ein wenig euphemistisch erklärt (er findet etliche Beispiele, wie Fischer selbst innigste Freundschaften aus zum Teil nichtigen Gründen aufgab und sich nie mehr meldete). Für die Biographie zog er zahlreiche Zeitzeugen heran, konnte Dokumente aus KGB- und FBI¬-Archiven einsehen, stöberte Briefe und Aufzeichnungen Fischers auf und studierte die fast unüberschaubare Anzahl von Texten, die sich mit der Person Fischer und seinem Spiel auseinandersetzten.

Frühe Reise in die UdSSR

Robert James Fischer (genannt Bobby) wurde am 9. März 1943 in Chicago geboren. Seine Mutter Regina Fischer (geborene Wender; geboren 1913 [dieses Datum fehlt in der Biographie]) hatte bereits damals ein bewegtes Leben hinter sich. Geboren in der Schweiz, siedelte sie mit ihrer Familie bereits im Alter von 2 Jahren in die USA. Nach ihrem Abschluss ging sie nach Deutschland und von dort nach Russland, wo sie zwischen 1933 und 1938 Medizin studierte. Dort lernte sie den vier Jahre älteren Biophysiker Hans Gerhardt Fischer kennen. Der zunehmende Antisemitismus unter Stalin (Regina war Jüdin) veranlasste das junge Paar nach Paris zu ziehen. Man lebte in getrennten Wohnungen, blieb aber verheiratet; 1938 wurde die Tochter Joan geboren. Regina flüchtete vor dem drohenden Einmarsch der Nazis in die USA, Hans Gerhardt bekam kein Visum für die Staaten und landete schließlich in Chile. Brady kann die Frage nach der Vaterschaft Hans Gerhardts in Bezug auf Bobby nicht beantworten. Regina hatte gesagt, man hätte sich 1942 in Mexiko begegnet und bei dieser Gelegenheit Bobby gezeugt. Andere sprechen von Paul Nemenyi als biologischem Vater. 1945 ließ sich Regina scheiden, da Unterhaltszahlungen ausblieben. Von Nemenyi bekam sie immerhin ab und an kleinere Zuwendungen. Sie selber schlug sich als Krankenschwester durch (und wollte später ihr Medizinstudium wieder aufnehmen). Immer wieder blitzen in Bradys Biographie Reginas politische und auch berufliche Aktivitäten auf. Sie war das, was man heute eine »linke Aktivistin« bezeichnen könnte und scheute auch vor Hungerstreikaktionen nicht zurück.

Diese Aktivitäten und auch die fünf Jahre Aufenthalt in der UdSSR in den 30ern erregten in der Kommunismus-Hysterie der McCarthy-Ära, die den Namensgeber noch lange überdauern sollte, den Argwohn des FBI, was Brady auch an einem Beispiel beschreibt. Hinzu kam, dass sich der Junge schon Mitte der 50er Jahre für die Spielweisen der dominierenden sowjetischen Großmeister und Weltmeister interessierte und sich originale russischsprachige Schach-Bücher und ‑Zeitschriften in ausgewählten Buchläden besorgte. Fischer bewunderte die sowjetischen Spieler; politische Vorbehalte kannte er nicht, was womöglich auf den Einfluss der Mutter zurückging. Diese Sympathie wich 1958 schlagartig, als es zu einer Reise in die UdSSR kam. Fischer (in Begleitung seiner Mutter und der älteren Schwester) brannte darauf, mit den Großen des Sowjet-Schach spielen zu dürfen. Womöglich glaubten die Fischers, Bobby werde mit Botwinnik (dem amtierenden Weltmeister) spielen können, aber die Sowjets zeigten kein Interesse daran, sondern boten ein touristisches Programm. Zum einen misstrauten sie dem Wunderkind, zum anderen fürchteten sie womöglich eine Blamage. So setzte man dem immer missmutiger werdenden Teenager Tigran Petrosjan vor, dessen Spiel als eher farblos galt (was ihn nicht daran hinderte von 1963–1969 Weltmeister zu werden). Die meisten Partien gewann Petrosjan. Fischer fühlte sich nicht Ernst genommen; die Niederlagen erklärte er später mit dem ihm langweilenden Spielstil des Armeniers.

Religion und Schach

Brady gelingt es, die Desillusionierung Bobbys über die Sowjets gut herauszuarbeiten. So erkennt Fischer, dass es sich um in der Bevölkerung höchst anerkannte und großzügig alimentierte Staatsspieler handelte – nicht vergleichbar mit den Verhältnissen in den USA. Entsprechend sah ja auch die Qualität der Spieler in den USA aus. Das Schachspiel hatte für Fischer schon damals seine Unschuld verloren – längst bevor es dann zum Spielball des Kalten Krieges wurde. Während er bzw. seine Mutter für wenige Dollar schuften müssen, können sich die Sowjets ein Leben in (verhältnismäßig) luxuriösen Verhältnissen leisten und voll aufs Schach konzentrieren. Hierin liegt auch die Basis für seine später immer wieder aufkommenden hohen finanziellen Forderungen, die damals wie Unverschämtheiten wirkten. Fischer wird diese Verhältnisse immer wieder zu Tiraden gegen »die Russen« verwenden, insbesondere wenn er herausarbeitet, wie der Modus der damaligen Kandidatenturniere zur Schach-Weltmeisterschaft die sowjetischen Spieler bevorzugte. Um es den anderen Teilnehmern schwerer zu machen, sprachen sie sich ab und einigten sich untereinander früh auf Remis-Partien. Auch wenn Fischer sich später in eine gewisse Paranoia steigerte: Es gibt heute Aussagen, dass er teilweise richtig lag. Und später änderte die FIDE dann den Modus.

Brady zeichnet Fischers Wunderkind-Karriere sehr genau nach und es wird deutlich, dass es auch Rückschläge gab. Die Stärke seines Spiels war schon früh erkennbar. Aber Bobby neigte zu Jähzorn und Wutausbrüchen. Der Biograph spricht vom »Dr. Jekyll/Hyde«-Syndrom – eben noch ein freundlicher Junge, konnte er Sekunden später explodieren. Damit schädigte er eine Konzentration und auch seine Spielstärke. Anfangs trat er sehr nachlässig gekleidet auf und vergaß zuweilen die Dusche. Manchmal ging er sang- und klanglos unter oder steigerte sich erst am Ende eines Turniers noch. Hinzu kam seine Angst vor Verfolgung (durch die Russen) und er sah sich und seine Leistungen nicht genügend gewürdigt. In späteren Jahren steigerte sich der Wahn in Todesängste – und zwar sowohl gegen Russen als auch Amerikaner. Fischer litt zudem Zeit seines Lebens an Geräuschüberempfindlichkeit. Kleinste Störungen durch Flüstern oder andere Geräusche konnten Wutattacken auslösen. Im Kandidatenturnier 1959 steigerte er sich in einen »krankhaften Verfolgungswahn« (Brady) in Bezug auf den sowjetischen Spieler Michael Tal, der mit Fischer seine »Mätzchen« trieb. Sowjetische Spieler waren von nun an seine »Feinde«.

Bobby war nicht nur ein Wunderkind, was das Schach angeht. Er wurde früh genötigt, sich alleine zu beschäftigen. Und so flog er schon als 16jähriger auf ein Schachturnier nach Buenos Aires; seine Mutter wollte in Mexiko oder der DDR Medizin studieren (Mitte der 70er Jahre lebte sie tatsächlich in Jena). Schließlich schmiss er die Schule. Er begann mit der evangelikalen »Church of God« von Harry W. Armstrong zu sympathisieren und teilte sein Leben kurze Zeit zwischen Schach- und Bibelstudium auf. Fischer spendete noch in den 70er Jahren etliches von seinen errungenen Preisgeldern an diese »Kirche« und war offensichtlich lange Zeit fasziniert von der hier aufscheinenden Gemeinschaft. Zwar war er nie offizielles Mitglied, genoss jedoch als Großspender einige Privilegien. Fischer brach erst mit ihr, als er sich nicht genügend hoffiert fühlte und mutmaßte, man sei letztlich nur auf sein Geld fixiert.

Durch einen Zwist mit dem Veranstalter beim Interzonenturnier 1967 beraubte sich Fischer, der fast uneinholbaren Vorsprung hatte, aller Chancen um die Weltmeisterschaft zu spielen – er reiste stattdessen ab. Danach zog er sich weitgehend zurück. Beim Interzonenturnier 1970 (der Modus wurde erstmals verändert) fertigte Fischer Spieler wie Taimanow und Larsen mit Grandezza ab (Taimanow fiel bei den sowjetischen Funktionären in Ungnade; mit 6:0 durfte man einfach nicht verlieren). Schließlich besiegte er Petrosjan und galt nun als offizieller Herausforderer des Weltmeisters Boris Spasski, dessen Partien Fischer schon etliche Jahre vorher analysiert und bewundert hatte. In der Dick-Cavett-Show 1971 wirkt der inzwischen in Anzug und Krawatte auftretende, schlaksige Bobby Fischer sympathisch und leger, aber auch ehrgeizig. In Amerika setzte ein Schachboom sondergleichen ein, der nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1972 noch einmal gesteigert werden konnte. Fischer war dem Höhepunkt seiner Popularität und vielleicht auch seiner Spielstärke angelangt – und zog sich zurück. Gespräche über einen Revanchekampf mit Spasski scheiterten an seinen finanziellen Vorstellungen. Immer mehr brüskierte Fischer auch die wohlmeinendsten Freunde. Er wechselte nun häufig seinen Wohnsitz, währenddessen ging das Geld aus. Zuweilen hauste er wie ein Obdachloser. Niemand kannte seinen Aufenthaltsort und wusste was er tat.

Wendepunkte

Fischers Verhalten bestimmten Personengruppen gegenüber versucht Brady mit Ereignissen, die zu Wendepunkten werden, festzumachen. Seine 180 Grad-Wendung in Bezug auf die sowjetischen Spieler wird aus der Reise 1958 abgeleitet (es gab übrigens eine Ausnahme – das war ausgerechnet der Konkurrent um den Titel, Boris Spasski, den Fischer respektierte und vielleicht sogar mochte). Seine Verwünschungen gegenüber Journalisten können auf Januar 1962 datiert werden: Im Magazin »Harper’s« erschien ein Interview-Artikel von Ralph Ginzburg. Fischer fühlte sich falsch zitiert (mit Äußerungen über seine Mutter) und hintergangen. Brady springt Fischer bei und spricht von »Sudeljournalismus«. Von nun an wird er bis auf wenige Ausnahmen Journalisten ebenfalls als seine »Feinde« betrachten.

Der Bruch mit seiner Heimat, der USA, geht auf einen verlorenen Prozess aus dem Jahr 1976 zurück. Fischers Name wurde ein einem Buchtitel genannt, was ihm, der an diesem Buch weder teilgenommen hatte noch – und das war wichtiger – Erlöse erwarten konnte, missfiel. Die Gerichte verwarfen diese Klage und in ähnlich gelagerten Fällen scheiterte Fischer ebenfalls. Er nahm dies zum Anlass von diesem Zeitpunkt an keine Steuern mehr zu bezahlen. Wieder einmal sah er sich betrogen und hintergangen; er »ekelte« sich vor diesem amerikanischen Rechtssystem, wie Brady schreibt. Zwar hatte er seine Prämie von 1972 längst verbraucht und verfügte – wenn überhaupt – nur über sehr geringe Einnahmen, aber es ging ihm um das Prinzip. 1981 wird er verhaftet, weil er irrtümlich für einen Bankräuber gehalten wird. Man mag sich vorstellen, wie Fischer die Polizisten beschimpft hat. Die Behandlung, die, wenn es sich so zugetragen haben sollte, tatsächlich skandalös gewesen wäre, veranlasst ihn im Selbstverlag ein 14seitiges Buch herauszubringen, in dem er sich als Opfer von Folter darstellt. Zwar gab Fischer zuweilen über Telefon Schachunterricht, aber woher er das Geld für die Druckkosten hatte, kann auch Brady nicht erklären.

Die Vereinigten Staaten waren für ihn längst »fucking USA« geworden. Und so war es für ihn auch kein Problem den Revanchekampf 1992 gegen Boris Spasski, der von einem dubiosen jugoslawischen Banker bezahlt wurde, in Serbien und Montenegro stattfinden zu lassen, obwohl er schriftlich von der US-Finanzbehörde hingewiesen wurde, dass man ihn als Boykott-Brecher strafrechtlich verfolgen werde. Die jugoslawischen Sezessionskriege tobten von den Protagonisten teilweise hörbar. Und die UN hatten gerade einen Wirtschaftsboykott beschlossen (die heute noch bekannteste Konsequenz ist, dass die jugoslawische Fußballmannschaft aus dem EM-Turnier genommen wurde und Dänemark als Ersatzteam Europameister wurde), der den kommerziellen Handel mit »Rest-Jugoslawien« untersagte. Fischer liebte Jugoslawien; er kannte das Land seit 1958 und hatte hier einige Erfolge gefeiert. Mit dem erst unlängst verstorbenen Großmeister Svetozar Gligorić verband ihn eine langjährige Freundschaft (eine Seltenheit). In einer denkwürdigen Pressekonferenz (die Welt hatte 20 Jahre von Fischer nichts mehr gehört) zeigte Fischer das Dokument der US-Behörde, in dem ihm bis zu zehn Jahre Haft angedroht wurde und spuckte darauf. Fischer gewann auch das Revanchematch, das jedoch von der FIDE nicht anerkannt wurde. In Bradys Buch wird Spasski zitiert, der eine für ihn auf Gewinn stehende Stellung remis halten wollte, damit Fischer weitermacht, denn dieser schien leicht angeschlagen. Fischer gewann dann diese Partie und steigerte sich zum Match-Sieg. Das Preisgeld von mehreren Millionen US-Dollar ließ er sich sicherheitshalber auf ein Schweizer Konto überweisen. Die USA sah Fischer nie mehr wieder; später wird er noch die US-Staatsbürgerschaft aufgeben, um in Island unterkommen zu können.

Tourette-Syndrom?

1958 »die« Sowjets, 1962 »die« Journalisten, 1976 »die« USA – Stationen von Brüchen Fischers (dabei sind noch nicht einmal die zahlreichen persönlichen Verwerfungen eingearbeitet). Aber Brady versucht erst gar nicht, den bereits Anfang der 70er Jahre einsetzenden, sich später paranoid-krankhaft steigernden Judenhass Fischers zu erklären. Liegt es daran, dass sich Fischer im Vergleich zu anderen meist jüdischen US-Spielern wie Reshevsky anfangs benachteiligt sah? An Ginzburgs Artikel? Hat es mit der ungeklärten Vaterschaft von Paul Nemenyi zu tun? Oder hatte er, der früh die Schule geschmissen hatte und seine politischen und geschichtlichen Kenntnisse autodidaktisch optimieren wollte, schlichtweg die falschen Bücher gelesen? Brady berichtet von der prägenden Lektüre der »Protokolle der Weisen von Zion« und führt auch andere Hetzschriften auf, die Fischer gelesen hatte. Wie konnte er seine eigene jüdische Herkunft derart verleugnen? (Im Buch wird eine ungelenke Deutung versucht.) Später, als er bereits als Irrlicht durch die Welt reiste und vor den amerikanischen Behörden floh, fand er oftmals Obdach und Hilfe bei jüdischen Menschen. Wenn sie ihn mit seinem Judenhass konfrontierten, erklärte er sie entweder schlichtweg zu »guten Menschen« oder meinte einfach kindisch: » ‘Natürlich verallgemeinere ich; dieses Recht nehme ich mir heraus’ «. In einem selten skurrilen Radiointerview begrüßte Fischer die Anschläge vom 11. September 2001 als »gute Nachricht«, wünschte, dass die »Vernünftigen« in den USA endlich die Macht übernehmen und brüllte seine hasserfüllten Verwünschungen hinaus in die Welt (nachzuhören hier und hier).

So stockt man bei Bradys Wort in der Einleitung vom »gänzlich unpolitischen« Menschen Bobby Fischer. Oder kann man es mit Judith Polgár halten, die wie folgt zitiert wird: »Er war ein extrem großartiger Spieler, aber verrückt. Ein durchgeknallter Irrer.’ « (Fischer wohnte in den 90er Jahren längere Zeit in Budapest, unter anderem auch im Haus von Laszlo Polgár). Fischer war womöglich noch in den 90er Jahren ein für die damalige Schachelite ernstzunehmender Gegner – und dies trotz seines verlotterten Lebens, das Brady in allen Nuancen sehr lebendig erzählt. Aber sein Intellekt war zu einer antisemitischen und rassistischen Wortmaschinerie verkommen. Da hilft dann auch der in jüngeren Jahren ermittelte IQ von 180 nicht (im Nachrufartikel der »New York Times« ist von 181 die Rede). Ein längeres Zusammenleben mit ihm war nicht mehr möglich. In einer der wenigen Stellen, in denen Brady ein bisschen spekuliert und interpretiert, schlägt er die Diagnose eines Tourette-Syndroms vor. Eine wenig überzeugende Deutung.

Womöglich war Fischer nie über den Verlust des Titels 1975 hinweg gekommen. Er hatte zu hoch gepokert; der Weltschachverband wollte seinen Forderungskatalog (132 Punkte sollen es gewesen sein) nicht akzeptieren (es ging um den Austragungsmodus, eine spezielle Form der Zeitmessung aber auch um Geld). Man kam Fischer ein bisschen entgegen, aber dies genügte ihm nicht. Weltmeister wurde kampflos der schüchterne und ein wenig ausdruckslos wirkende Anatoli Karpow, der sich u. a. 1978 einen Herausforderungskampf mit dem abtrünnigen Viktor Kortschnoi liefern sollte gegen die Bobby Fischers Eskapaden 1972 wie kindliche Spielereien wirkten.

Zerrissen zwischen Individualität und Masse

Fast nüchtern berichtet Brady von Fischers diversen Quartieren, Freundschaften und deren Auseinanderbrechen, von seiner unerwiderten Liebe zur dreißig Jahre jüngeren Zita Rajcsanyi, seiner Schwärmerei für die Polgár-Schwestern, von seinem Pendeln zwischen Ungarn, Deutschland und schließlich Japan und den Philippinen, seiner Ehe mit Miyoko Watai (die nach seinem Tod aus erbrechtlichen Gründen angefochten wurde), einer Affäre auf den Philippinen und schließlich der Verhaftung in Japan wegen angeblichem Passvergehen und den letzten Jahren in Island (ab 2005). Nach und nach stieß Fischer auch dort alle seine Helfer vor den Kopf, was Brady mit sympathischer Hilflosigkeit »Herz-Alzheimer« nennt. Einen hastig erstellten Dokumentarfilm über sein Leben in Island bringt Fischer zum Rasen; abermals fühlt er sich und seinen Namen ausgebeutet. Auch in Island fühlte er sich nicht immer sicher; er lebte praktisch seit den 70er Jahren in Angst von Sowjets oder Amerikanern ermordet zu werden. Nach einigen Jahren empfand er die Island als bedrückend, gar als »Gefängnis«. Seine Angst vor Ärzten trug dazu bei, dass seine Niereninsuffizienz rasant voran schritt und im Januar 2008 zu seinem Tod führte. Brady hat keine Erklärung, warum Fischer sein ganzes Leben lang Ärzten derart misstraute (in den 70ern ließ er sich alle Zahnfüllungen entfernen und hatte seitdem ein kariös aussehendes Gebiss). Schließlich galt der Medizin doch die ganze Hinwendung seiner Mutter, mit der er sein ganz Leben in Kontakt stand (sie starb 1997). Brady präsentiert in seinem Buch einen trauernden Boris Spasski, der Fischer seinen »Bruder« nannte und rekapituliert die Auseinandersetzungen um das Erbe (es sollen noch rd. 2 Millionen Dollar zur Verfügung stehen, auf die u. a. der amerikanische Staat Ansprüche erhebt).

Der Autor betont, dass er kein Schachbuch abliefern wollte. Notationen von Fischers berühmten Partien gibt es nicht. Hierzu gäbe es genügend Literatur. Man kann das auch anders sehen, zumal Brady attestiert, dass Fischer ein Leben für das Schach geführt hat. Dann wäre es mindestens Chronistenpflicht gewesen, die »Jahrhundertpartie« (die den genialen 13jährigen zeigte) und einige der berühmten Partien von Reykjavik (vielleicht die 6., die Fischer als seine beste empfand) in einem kurzen Anhang aufzunehmen. Wenn das Buch für den Schachlaien sein soll, wären beispielsweise die Hinweise auf die verschiedenen Formen der Schachnotationen (russische oder englische) irrelevant. Und die einzelnen Gegner müssten ein bisschen ausführlicher skizziert werden. So bleibt Spasskis Weg nach der Niederlage 1972 unklar (er war 1982 nach Frankreich und danach Deutschland gegangen). Und plötzlich stehen dann Namen wie Kasparow und Kramnik im Raum, die ein Laie auch nicht zuzuordnen vermag.

Keine Informationen gibt es, dass die FIDE 1993 auseinanderbrach und es bis 2006 zwei Weltmeister gab (ähnlich wie im Boxen). War dies Fischer nicht bekannt oder interessierte es ihn nicht? Sicher ist: er lehnte sowohl die Funktionäre der FIDE ab wie auch Kasparow, der die Teilung betrieb, den er zuweilen übel beschimpfte. (Er erfand sogar ein anderes Schachspiel [»chess960« nennt es sich heute] – und war verärgert, als man ihm Entwürfe hierzu aus dem Jahr 1910 zeigte.) Die Quellen nennt Brady am Ende des Buches kapitelweise eher narrativ; auf Fuß- oder Endnoten verzichtet er (bis auf eine Ausnahme). So ist es manchmal recht schwierig Interpretation und Tatsache zu unterscheiden, obwohl er zu Beginn versichert, dass dies entsprechend markiert würde. Sehr angenehm ist es, dass sich Brady mit moralischen Urteilen zurückhält, aber keinesfalls Fischers Ausfälle schön redet (bis auf die Ausnahme zu Beginn).

Wenn es überhaupt eine vorsichtige Erklärung für Fischers Wahnvorstellungen gibt, dann bringt Frank Brady dies gegen Ende sehr schön auf den Punkt: »Bobby brauchte seine Privatsphäre, lechzte aber gleichzeitig – schon seit Kindesbeinen – nach Anerkennung von außen. Dieser Konflikt zerriss ihn regelrecht. Er sehnte sich danach, wahrgenommen, gepriesen, geliebt zu werden.« Und zwar nach seinen Bedingungen, ist man versucht zu ergänzen. Am Ende ist Bobby Fischer tatsächlich ein bisschen entzaubert und steht irgendwie zwischen dem genialen Landsmann Paul Morphy (der 1884 im Wahnsinn starb) und dem gegen Ende seines Lebens antisemitisch publizierenden Alexander Aljechin – als Beleg für die These, dass ein genialer Schachspieler zu sein eben nicht bedeutet, dass dieser auch intelligent oder gar mit großem Intellekt ausgestattet sein muss. Das ist nicht neu, aber in dieser Deutlichkeit zuweilen schwer zu verkraften.

Da spricht der Schach-Liebhaber... Vielen Dank für die ausführliche Rezension!

Eine unerwiderte Liebe (von seiten des Schachspiels).

Danke für diese Rezension.

Ich glaube, dass Fischer in seiner Hoch-Zeit tatsächlich der beste Spieler aller Zeiten war – natürlich in Relation zu den besten Spielern seiner Zeit. Das ist wie bei Aljechin – rechnet man ihm heute eine Wertungszahl aus, dann ist die schlechter als die der heutigen Weltspitze. Aber dieser Vergleich ist in dieser Form sinnlos, weil er nicht berücksichtigt, dass ein heute lebender Fischer auch viel stärker spielen würde.

Was den IQ betrifft – den von Kasparov hat der Spiegel mal anlässlich eines Interviews gemessen, er lag bei 136. Und eine der Polgarschwestern (ich glaube, Judith war’s), liegt auch im Bereich zwischen 160 und 180. Hier weiß ich allerdings nicht, ob nicht die amerikanische Normierung mit einer anderen Standardabweichung zugrunde liegen, dann würden sich die Werte nämlich in Bezug auf unsere Normierungen auf den Bereich von 140–150 reduzieren. IQs spielen für das Schach aber kaum eine Rolle, hier zählt Fanatismus und Fleiß mehr, und beides hatte Fischer (im Übermaß).

Die Neuerungen von Fischer wie die Fischeruhr (je Zug gibt es einen kleinen Zeitbonus, sodass man in besserer Stellung nicht allein durch das Ablaufen seiner Zeit verliert) und Chess960 (das Spielen mit ständig wechselnden Startaufstellungen) sind auch heute noch in Gebrauch bzw. im Gespräch und attraktiv. Die Zeitmodi sind in jeder modernen elektronischen Schachuhr einprogrammiert und werden in ähnlicher Form in sehr vielen Großmeisterturnieren angewendet. Chess960 soll die Bedeutung von (auswendig lernbaren) Eröffnungsvarianten und einer gezielten Vorbereitung auf den nächsten Gegner verhindern.

Nochmals Danke für diesen interessanten Beitrag!

@Köppnick

Es gibt ja Versuche, den »besten Schachspieler aller Zeiten« zu ermitteln. Ein Beispiel ist bei »Chessmetrics« zu finden, wobei das Ranking je nach Dauer differiert. Nimmt man nur ein Jahr als Beurteilungsmaßstab ist Fischer die Nummer Eins knapp vor Kasparow, Bottwinnik und Capablaca. Schon beim »2 years-peak-range« ist Kasparow einen Punkt besser. Bei 4 Jahren Beurteilungsgrundlage ist Fischer auf Platz 4. Danach fällt er bis auf Platz 7 zurück. Leider kommt er im 20-Jahres-Zeitraum nicht mehr vor. Inwiefern solche Graphiken seriös sind, kannst Du besser beurteilen.

Wirklich ein informativer und interessanter Beitrag. Was war das damals für ein öffentliches Interesse, wenn ich dagegen die heutige öffentliche Aufmerksamkeit für den letzten Weltmeisterschaftskampf betrachte, denke ich ein wenig wehmütig an das damalige Duell.

@Norbert

Naja, die Veranstaltung wurde damals als politische Auseinandersetzung gesehen. Das wurde ja in den Turnieren Karpow/Kortschnoi noch fortgesetzt. Danach wurde dann Schach wieder als Beschäftigung für »Klötzel-Schieber« (Beckenbauer) betrachtet. Ob man damals besser spielte als heute vermag ich nicht zu sagen; Karpow galt in den 70ern als »langweiliger« Positionsspieler; von Kasparow habe ich zuwenig gesehen, um es beurteilen zu können.

Interessant! Ich habe mich vor einiger Zeit etwa ein halbes Jahr lang mit Schach näher beschäftigt, und obwohl es mir gut gefiel und Spaß gemacht hat, bin ich nicht dabei geblieben. Bei einem Freund war das anders, er spielt mittlerweile in einem Verein.

@Gregor

Die Rankings sind interessant. Viele der Platzierungen in den langjährigen Rankings erklären sich aus der (Schach)Geschichte: Als Lasker und Capablanca aktiv waren, hat sich über Jahrzehnte im Schach wenig geändert. Man konnte auch in vergleichsweise hohem Alter (40–50) noch in der Weltspitze mitspielen. Botwinik und Karpov sind in einer Zeit aktiv gewesen, als die Sowjets das internationale Schach beherrschten. Da wird wohl viel geschoben worden sein – wobei beide natürlich trotzdem Ausnahmetalente waren. Kasparov kommt tatsächlich am nächsten an Fischer heran, weil er in seiner besten Zeit tatsächlich eine halbe Spielklasse besser als alle anderen war. Er hat da nahezu jedes Turnier gewonnen, an dem er teilgenommen hat. Fischer hat sehr ungleichmäßig gespielt, er war selbst sein größter Stolperstein.

Vielleicht hier noch ein aktuelles Zitat und ein Link:

Im April 1970 fand in Herceg Novi, im damaligen Jugoslawien, das vielleicht bis dahin stärkste Blitzturnier aller Zeiten statt. Mit Tal, Petrosjan, Smyslov und Fischer waren drei ehemalige und ein zukünftiger Weltmeister dabei, dazu kamen Spieler wie Kortschnoi, Bronstein, Hort, Reshevsky und Uhlmann. Legendär ist das Turnier, weil Bobby Fischer einmal mehr demonstrierte, wie überlegen er seinen damaligen Großmeisterkollegen war. Er gewann mit 19 aus 22 und ließ den zweitplatzierten Tal 4,5 Punkte hinter sich.

Link

Sehr schöner Artikel. Danke. Ich habe ihn auch deshalb gerne gelesen, weil ich mich zur Zeit viel mit Schach beschäftige und an einem Langgedicht über Fischer arbeite, der, nebenbei gesagt, meiner Ansicht nach das Aspergersyndrom hatte. Liegt für mich flach auf der Hand.

Ich wußte gar nicht, dass sie so ein Schachliebhaber sind, man trifft sich ja ab und zu bei anderen Blogs (z.b. Sprengsatz). Ich spiele seit annähernd 30 Jahren Turniere und vertrete bei entsprechenden Diskussionen auch den Standpunkt, dass Fischer der beste Spieler aller Zeiten war. Das Buch habe ich in einem Buchladen nur quer gelesen, da mir die meisten Fakten bekannt waren, ich empfehle eher den Dokumentarfilm »Die Legende Bobby Fischer« von Liz Garbus. Der Film ist auf YouTube zu sehen.

@Frank Reichelt

Zum Turnierspieler hätte es bei mir nie gereicht; ich bin nur ein flirtender Dilettant. Bei der Recherche über die Brady-Biographie habe ich festgestellt, dass das alles irgendwie und irgendwo schon bekannt war/ist. Für mich war es aber häufig genug neu und so ist diese Besprechung ähnlich nebendraußen entstanden wie meine Neigung zum Schachspiel. Danke für den Hinweis auf den Film; den werde ich mir bei Gelegenheit in Ruhe ansehen.

Danke für den Hinweis auf den Film. Irgendwo fiel da auch die Bemerkung jedes ‘Genie’ starte in seiner Disziplin gleich, es verwende erst einmal 10000 Stunden, um sich in die neue Sache zu versenken. Ich weiß nicht, ob es auf Sie, Herr Keuschnig, zutrifft, aber bei meinem sehr leidlichen Schachspiel liegt es sicherlich auch mit daran und nicht nur am mangelnden Talent: ich habe es bisher noch gar nicht ernsthaft versucht; ich habe mich nicht rückhalt- und besinnungslos hineingestürzt. (Das habe ich nun stattdessen mit dem Go-Spiel versucht, worin man wohl ebensogut versinken kann.)

PS. Etwas eigentümlich: Trotz all der Macken, die es wohl ziemlich schwierig gemacht hätten mit ihm auszukommen, bleibt mir Fischer im Grunde genommen sympathisch, weil er sich und dem Schach treu bleibt, den Trubel (auf der Höhe seines Ruhmes) verabscheut.. auch wenn sein Verstand dann am Ende wohl völlig verschwörungstheoretisch verseucht gewesen sein mag.