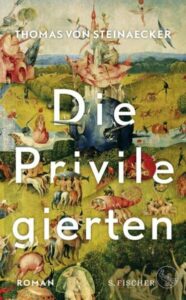

Die Privilegierten

Es beginnt wie eine Doku über einen Luxus-Survival-Aufenthalt: Bindal, Mittelnorwegen, aufkommende Schneestürme, ein unerwartet kalter Winter. Mitten darin ein Mann in einer Hütte, ein Strom-Transformator, der läuft, mehr als 30 Hühner in einem Stall, eine kleine Rüben-Anpflanzung. Er hat Gelenkschmerzen, rationiert seine Ibuprofen und versucht, Pflanzen der Umgebung zu katalogisieren. Ausflüge gibt es nur noch selten; mindestens ein Wolf ist hörbar und abends kommen Flughunde. Als er eine Katze entdeckt, die wenig später von einem Greifvogel geschlagen wurde, kommen Erinnerungen hoch. Schließlich halluziniert er noch eine »Monsterzecke« dazu – ein Gebilde, dass ihm in der Kindheit lange Zeit zu schaffen machte. Er beginnt, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben.

Der Mann ist Bastian Klecka, 1982 geboren und zum Zeitpunkt des Verfassens seiner Biographie schreibt man ungefähr das Jahr 2040. Mit sechs Jahren verliert er seine Eltern bei einem Verkehrsunfall. Er kommt zu den Großeltern, aber ein Jahr später stirbt die Großmutter. Der Großvater, 57 Jahre alt, Germanistikprofessor und Thomas-Mann-Koryphäe, zieht in das Haus, dass Bastians Vater gebaut hatte (er war Architekt), in eine Neubausiedlung in Oberviechtal, einem Ort von 5000 Einwohnern und vermittelt dem Jungen früh die Werte klassischer Musik und Kultur. Es ist das, was er selber später als »Höhenkammkulturanspruch« bezeichnen wird. Statt Fernsehen gibt es Couch-Sessions, in denen Musikstücke gehört und zugeordnet werden. So vermag er früh schon nach den ersten Takten den jeweiligen Komponisten und Dirigenten zuzuordnen. Der Favorit ist Carlos Kleiber.

Erst als der Großvater in den Sommerferien durch die Mitherausgeberschaft an einer Thomas-Mann-Tagebuchausgabe zeitlich gebunden ist und es keinen Urlaub gibt, kann der Junge sich endlich dem Fernsehen und all den Serien der 1990er Jahre hingeben; insbesondere Star Trek. Es fällt ihm danach schwer, wieder in den Hochkulturmodus zu schalten.

Im Gymnasium ist er mit dem rumänischen Ilie und der aus Hannover zugereisten Madita Außenseiter, weil sie die einzigen sind, die dialektfreies Deutsch sprechen. Als die drei zusammen einen Deutschaufsatz schreiben und sich ungerecht benotet fühlen, schweißt sie dies zusammen. Madita hat eine Katze, die »hässlichste Katze, die ich jemals gesehen hatte.« Irgendwie passte sie zur »Öko« Madita, die schon früh bei Dritte-Welt-Projekten mitmachte. Ihre Mutter war Künstlerin; der Vater war zu einer anderen Frau gezogen, was Madita zu der Aussage veranlasste, dass sie den Vater hasste. Ilies Vater arbeitete in einer Tierkörperbeseitigungsanstalt, die Mutter, in Rumänien Anwältin, war Sekretärin. Die drei schließen sich zum Klub der Katze zusammen.