Erst wenn du etwas zu verlieren beginnst, entsteht eine Geschichte. Je mehr Verluste, desto mehr Erinnerung, desto mehr Erzählung. Was natürlich bedrückend, lebenshemmend wirken kann.

An keinem Ort habe ich so lange gelebt wie in Hiroshima. Dreizehn Jahre, kein Jubiläum, keine »runde« Zahl – ich hätte mit dieser Erzählung warten können, bis es fünfzehn oder zwanzig Jahre sind. Aber ob ich dann noch hier bin? Ob ich noch lebe? Der Lauf der Geschichte oder des Zufalls will es, daß dieses Datum, das »Gegebene«, mit einem anderen Datum zusammenfällt, einem Ende und Neubeginn. Nach dreißig Jahren geht die Amtszeit des alten Kaisers zu Ende, ein neuer tritt an. Es war die versprochene Friedenszeit (»Heisei«), aber auch eine deprimierende Zeit, eine verewigte Krise ohne große Hoffnung auf eine Lösung; die jungen Leute haben mehr Angst vor der Zukunft als Vertrauen in sie. Vor kurzem wurde Shoko Asahara gehängt, der Guru einer religiösen Sekte, verantwortlich für das Giftgasattentat 1995 in der U‑Bahn von Tokyo, bei dem zwölf Menschen starben und hunderte verletzt wurden. Nach dem Erdbeben und Tsunami in Tohoku, mit der drohenden Atomkatastrophe, hatten wir Angst, das Land könnte zerbrechen. Letztes Jahr ging in unserer Gegend ein schwerer, schier endloser Regen nieder, neben unserem Haus rutschte, vom Gipfel weg, ein ganzer Berghang herunter, die Spuren sind unübersehbar, ich muß mich nur umwenden: Blick durch das Balkonfenster, wie damals, als ich, schlaflos im Morgengrauen, das große Grollen gehört hatte und sofort aufgesprungen war.

Heisei. Reiwa. Geht mich das etwas an? Schwer zu sagen, was die neue Maxime – wenn es eine ist und sein soll – eigentlich bedeutet. Zwei Schriftzeichen aus einem alten japanischen Gedicht, dem Lied von der Pflaumenblüte, die man in Kyoto oder Hiroshima schon kurz nach Neujahr sehen kann, die erste Baumblüte und deshalb besonders herzerfreuend, hoffnungsvoll. Früher stammten die kaiserlichen Maximen aus alten chinesischen Texten, die die Frühzeit der japanischen Kultur prägten. Gut so; eine nationalistische Geste, wie sie das mißtrauische Kommentatorenvolk zu erkennen glaubte (»Japan snubs China at dawn of new imperial era« lautete die Schlagzeile in The Times), kann ich darin nicht sehen. Auch die japanische Hymne ist ja ein recht friedliches Gedicht aus dem zehnten Jahrhundert, ohne Kriegsgetrommel (aux armes citoyens, the bombs bursting in the air…), ohne Prahlerei (das begnadete Volk großer Söhne und, neuerdings, Töchter).

Wir wohnen fern von der Stadt, mehr oder weniger auf dem Land, in einer administrativen Zone, die sich Higashi-Hiroshima nennt, früher eine Handvoll verstreuter Orte von Reisbauern, Sakeproduzenten und Fischern, heute von Universitäten, Forschungszentren und Zulieferfirmen für Matsuda durchsetzt. Immer noch viele Reisfelder, auch Sakebrauereien, bewaldete Berge, weiter unten, in westlicher Richtung, dann Kure mit seiner Werft und den Kriegsschiffen, die die US-Streitkräfte damals nicht bombardierten, sie zogen es vor, ihren »Little Boy« über dichtbesiedeltem Gebiet abzuwerfen. Dorthin, in die Stadtmitte von Hiroshima, komme ich selten, gebildet wird sie vom Friedenspark, über dem am Morgen des 6. August 1945 der große Wolkenpilz aufstieg und der schwarze Regen fiel, und der vom Park abgehenden Einkaufsstraße, die am Parco-Gebäude endet, einem jugendlichen Palast für mehr oder minder schicke Kleider – dahinter beginnt das eher schmuddelige Vergnügungsviertel.

Ich komme selten hin, aber das hat Vorteile, zumindest den, daß ich die Stadt immer wieder wie zum ersten Mal sehe, mit dem aufmerksamen, staunenden Blick. Neulich, am ersten Tag des ersten Jahres der Reiwa-Ära, zu Beginn des Wonnemonats Mai, das Staunen über die Bäume, die Leuchtkraft des hellgrünen Blattwerks der kusunoki, der Kampferbäume (häßlicher Name, der so gar nicht der Sache gleicht), und den Kontrast der dunklen, fast schwarzen Äste, die es tragen. Ein Gespräch über Bäume ist fast ein Verbrechen – an diese Gedichtzeile Bertolt Brechts mußte ich denken, als ich das erste Mal hierherkam, und später immer wieder der Gedanke: Aber es ist kein Verbrechen und schließt auch kein Schweigen ein. Diese Bäume wurden kurz nach der Katastrophe gepflanzt, damit neues Leben entstehe trotz all des Grauens, und die sie gepflanzt haben, sind mit ihnen älter geworden, einige von ihnen, schon gebückt, pflegen sie noch heute, und wenn ich diese alten Männlein und Weiblein sehe, dreizehn Jahre nach meinem ersten Spaziergang hier, kann ich nicht umhin, mich zu fragen, ob in zehn, zwanzig Jahren noch jemand kommen wird, um den Boden um die Stämme zu harken. Die Frau, die ich einmal hier in der Nähe, in einem St-Marc-Café, getroffen und befragt habe, 1945 war sie eine Schülerin, die zwischen Trümmern nach ihren Eltern und Geschwistern suchte und verstrahlt wurde, diese Frau wird bald neunzig sein. Nein, ein Gespräch über Bäume ist kein Verbrechen, wie nach Auschwitz weiterhin Gedichte geschrieben wurden, und nicht von Barbaren, und es immer noch ein richtiges Leben im falschen gibt. Gedichte, Gespräche: keine Un‑, sondern Wohltat.

Auf der Terrasse des Cafés am Rand des Parks, auf der anderen Seite des Flusses, Motoyasugawa, bin ich manchmal gesessen, aber jetzt ist es mir zu überlaufen, und außerdem verwenden sie für den Orangensaft Früchte aus Kalifornien, obwohl die ganze Gegend der Setonaikai voll ist von Zitrusfrüchten, die gar nicht alle geerntet werden können. Pedantisch erheben sich die Orangenpyramiden mit den winzigen Aufklebern vor dem Geschäft; als ich den Geschäftsführer einmal zur Rede stellte, gab er vor, nicht zu begreifen, wovon die Rede war, und entschuldigte sich fünfmal, sumimasen. Zuerst die Bombe, dann die Orangen. Und großspurige Touristen, aber diesen Sarkasmus erspare ich ihm.

Ja, die Flüsse, sieben an der Zahl. Von Zeit zu Zeit nehme ich eines der Boote, die hier ablegen, fahre durch das Flußsystem hinaus auf das offene Meer und weiter nach Miyajima, wo ich unseren heiligen Berg besteige, den Misen, nicht ohne zuvor den finsteren Tunnel unter dem Daisho-in durchquert und meine Sicht der Dinge gereinigt zu haben, um für die Helle empfänglich zu sein – eine wahre Wiedergeburt. Die vielen Flüsse, Kanäle und Rinnsale, die die Stadt durchziehen, hatten am 6. August 1945 die Lage der Bewohner zusätzlich verschärft, weil das Wasser heiß und verseucht war (was sie nicht wußten) und die Brücken zerstört, so daß viele eingeschlossen waren, Fluchtwege versperrt. Heute gehören die Spaziergänge an den Ufern, wo sich winzige Krebse tummeln, zum Schönsten, auch der Geruch nach Schlamm und Salzwasser in den Stunden der Ebbe, wenn sich das Meer zurückgezogen hat, und ebenso die zitternden Lichter auf der Wasseroberfläche, nachts, wenn es wiedergekehrt ist und sacht an die Wandungen schlägt.

Und die Stadtberge, der Hijiyama, für mich das, was in meiner Salzburger Zeit der Mönchsberg war. Diese kräftige, aber nicht gar zu arg wuchernde Natur, gewiß auch vermenschlichte Natur. Ich erinnere mich an einen Tag Ende August, zwei Wochen vor der Geburt meiner Tochter, als ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit der hiesigen Feuchthitze machte, umherziehende Hitzeschwaden, denen man körperlich begegnet und denen man nicht ausweichen kann, weil sie unsichtbar sind und außerdem schon die nächste folgt. Tapfer bin ich trotzdem weitergegangen, wie immer die Weite und mögliche Grenzen ausloten wollend, und stieß an der Südspitze des, ja, schiffsförmigen Berges auf einen buddhistischen Friedhof, an dessen Ende sich der Blick weitete und die Stadt unter mir lag und der Hafen in der Ferne und die Setonaikai und die Inseln, rechts hinten auch Miyajima. Ein kleiner Obelisk erinnerte an sieben französische Marinesoldaten, im Jahr 1900 hier oder auch in China, wo sie mit einem Expeditionscorps während des Boxeraufstands im Einsatz waren, ihr Leben ausgehaucht hatten. Die Inschrift dankt den Japanern, die ihre »Landsleute« (compatriotes), die verletzten Franzosen, so aufopfernd gepflegt hätten. Etwas abseits noch ein fremdes Grabmal, darauf nur ein Name und die Eckdaten: »O. Pape, geb. 5. Feb. 1885, gest. 18. März 1918«. So steht es da in deutschen Kürzeln, Gott sei der unbekannten Seele gnädig.

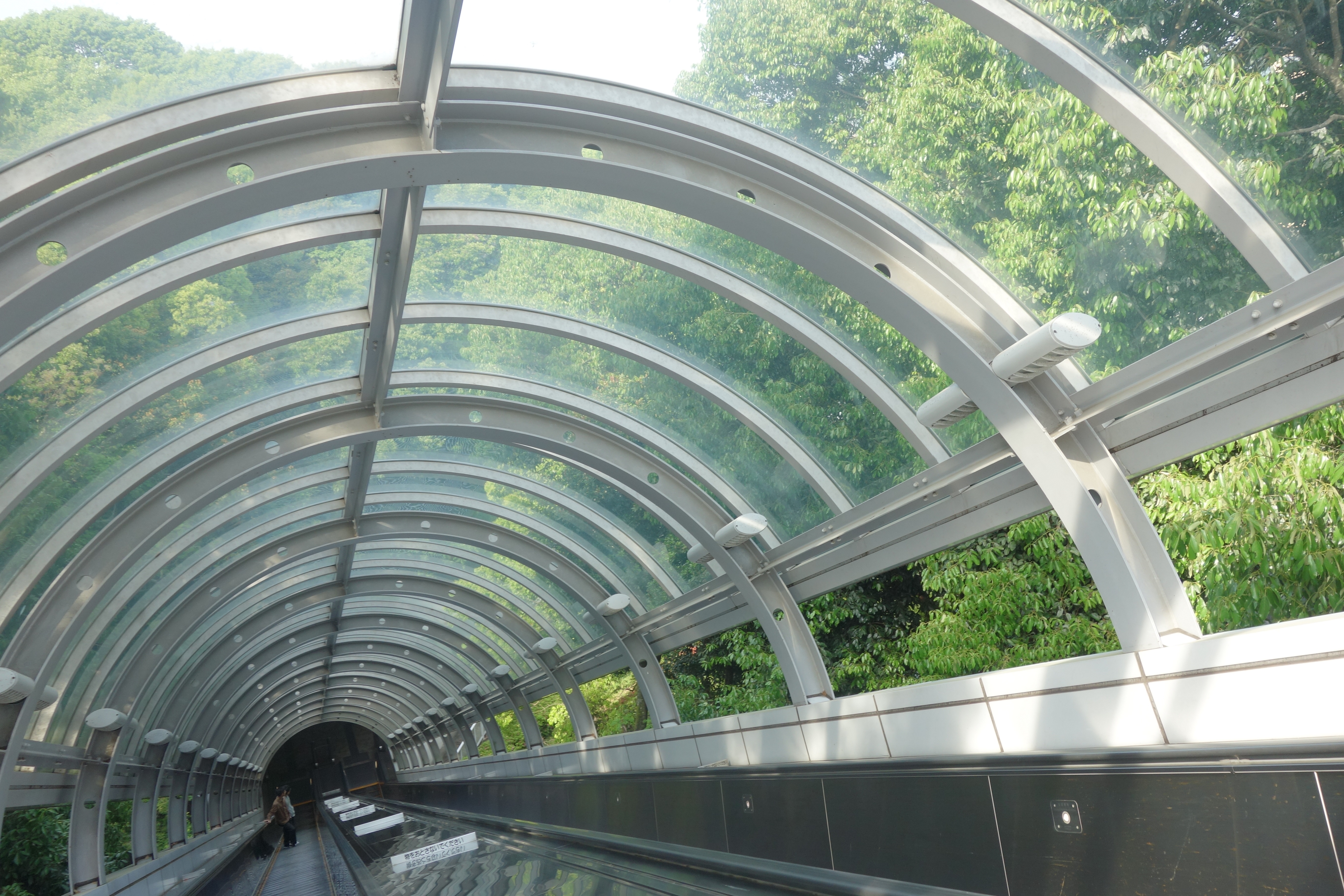

Damals, und heute wieder, nahm ich den Weg an der Vorderseite des Berges, der Stadtmitte entgegen, vorbei an den hübschen tonnenförmigen, weiß und hellrosa gestrichenen Gebäuden des Zentrums zur Erforschung der Auswirkungen atomarer Bestrahlung, das die Amerikaner in der Besatzungszeit hier gegründet hatten, nachdem sie ihre neue Waffe erprobt hatten. Heraufgekommen war ich von hinten, vom Bahnhof her, über die steile, transparent überdachte Rolltreppenanlage, die von einem Einkaufszentrum am Fuß des Hijiyama durch das dralle Grün aufsteigt und von kaum jemandem benutzt wird außer von mir, als sei sie eigens für mich errichtet worden. Es war das erste Mal, daß mir die Ähnlichkeit der architektonischen Form von Strahlenforschungszentrum und Rolltreppen mit ihren Tonnengewölben auffiel. Ich ließ das Museum für moderne Kunst rechts liegen, doch ein wenig angegriffen, wie es war, von der Zudringlichkeit der Natur (vor zwölf Jahren leuchtete das Silberweiß der Wände noch stärker), und stieg hinab in Richtung Friedensboulevard, den ich dann aber mied, zu laut bei dem gerade dort stattfindenden »Blumenfest«, das auf Blumen vergessen zu haben scheint, wie ich von früheren Besuchen weiß.

Stattdessen in den kleinen Park, wo meine Tochter früher oft spielte, und in das garagenartige, aber gar nicht grungige, sondern form- und sittenstrenge Café, das sich aus reinem Widerspruchsgeist Ladurée nennt, wo ich in Ruhe Zeitung lesen und zu den Jugendlichen hinüberschauen kann, die dort mit den weltüblichen Großmaulgesten, in Wahrheit aber recht kleinlaut dahinrappen. Und zu der wie eine Hochzeitstorte aufgedonnerten Hochzeitskapelle, von deren Balkon am späten Nachmittag herzförmige Ballons losgelassen wurden, zu denen immer einer oder zwei zu uns herabsanken; meine Tochter und ich, wir warteten schon darauf. SACER ANGEL PARTE LAETITIA steht über dem Eingang, klingt schön lateinisch, unwiderruflich und elegant, ist aber auch nur ein Wörtersenf, heiliger Engel, der Anteil der Freude entschwindet wie ein Luftballon. Die frohe Botschaft als klammheimliche Warnung, entziffert von Ladurée.

Und das Verschwundene… Manches davon habe ich festgehalten, in Büchern, Essays, Artikeln, erfundenen und wahren Geschichten bewahrt. Hier in Osaka wie auch sonstwo, in Osaka, Kyoto, Tokyo, aber auch in Österreich, daheim. Mehr und mehr halte ich fest – früher war mir das kaum bewußt, habe es wohl auch weniger getan. Zum Beispiel das Baseballstadion mit seinen Flutlichtmasten, auf das ich über das Flachdach des Friedensmuseums hinweg schaute, im 4. Stock am Fenster der Klinik stehend, in der meine Tochter ihre ersten Lebenstage verbrachte. Einmal war ein Taifun über unsere Gegend gezogen, und danach herrschte wie üblich ein merkwürdig klares Licht, ein bißchen wie bei Föhn im Salzburgischen, mit orangen und dunkelblauen Wolken, vom gelben Flutlicht der hohen Masten eskortiert. An der Stelle ist heute ein leeres flaches Oval, wer weiß, was dort noch entstehen wird, hoffentlich kein himmelschreiendes Ungetüm wie vor dem Bahnhof (was in der Nachkriegszeit aus Respekt vor dem ground zero verboten wurde). Beim Bahnhof ist ein ganzes Stadtviertel verschwunden, der Fisch- und Gemüsemarkt mit den alten Steinbecken, den verwinkelten Gäßchen und steilen Treppen, den ungewissen Raumformen in einer noch fast greifbaren Höhe, den alten Frauen, die ihr Tsukemono hüteten, Eingelegtes, das in Kübeln langsam seinen Geschmack entfaltete, den winzigen Nudelläden, in denen das kleine Mädchen an meiner Seite die Komplimente von Köchen und Gästen entgegennahm. Diese Dinge habe ich in einem Romankapitel geschildert, das mit seiner Überschrift »Hiroshima 1958« auf eine Fotoserie anspielt, welche die Schauspielerin Emmanuelle Riva am Rand der Dreharbeiten zum Film Hiroshima, mon amour aufnahm. Vor einigen Jahren ist das alte Bahnhofsviertel fast von einem Tag auf den anderen verschwunden. Jetzt steht an seiner Stelle ein riesiger, schwarz glänzender Glaskasten mit der Aufschrift »Ekicity«, Bahnhofsstadt, der im zweiten Stock immerhin das schönste und weitläufigste Starbucks beherbergt, das ich kenne – das Leben geht weiter. Und hinter der Ekicity, fünf Minuten Fußweg entfernt, das neue Matsuda-Baseballstadion, dessen steiles rotes Oval man vom einfahrenden Zug aus sieht, kein Wund- und kein Mahnmal, sondern der Stolz einer ganzen Region, die zeitweise nichts anderes im Kopf zu haben scheint als Carp, das hiesige Baseballteam.

Eine lange Geschichte… Viele Geschichten, sehr viele, ich kann sie hier nicht alle erzählen. Wie die langen Gänge unter den buddhistischen Tempeln kann der Alltag der Reinigung dienen, der Vorbereitung auf das Außergewöhnliche, das sich an den seltenen Tagen, unter besonderen Blickwinkeln zeigt und das man hervorbringt, das aber doch im Alltag zu Hause ist, das Naheliegende. Man tritt über die Schwelle, und plötzlich ist alles anders.

Auf dem Rückweg vom neuen Bahnhof in Jike, wo sie wieder einmal ohne Rücksicht auf Verluste eine schöne Landschaft plattgewalzt haben, um das Leben der Bewohner in identischen Türmen und Kuben komfortabler (»benri«) zu gestalten, ist es schon tiefe, mondlose, mit zaghaften Sternen bestückte Nacht. Ich fahre mit dem Fahrrad auf unbeleuchteten Schleichwegen, die ich allesamt wie meine Westentasche kenne, den hier noch schmalen Fluß und den Bambushain entlang, zwischen Reisfeldern, die jetzt langsam bewässert und bepflanzt werden, aber nicht über unseren Hausberg, den Kagamiyama, nicht über die Paßhöhe, das ist mir jetzt doch zu – ein Japaner würde vielleicht sagen: »sabishii« (»einsam« trifft es nur ungefähr). Am Morgen, als es weniger einsam war, hatte ich den Anstieg auf ich genommen (was ich im Alltag vermeide) und eine kurze Pause eingelegt, um die Rückseite des Berges zu betrachten, oder die Vorderseite, wie man’s nimmt, jedenfalls abseits von unserem Wohnhaus, wo eine Mure die im April so wunderschön blühenden Kirschbäume bedroht und eine zweite den Kinderspielplatz verschüttet, ja, zum Verschwinden gebracht hat, mitsamt dem Hüttchen, unter dessen Dach ich so viele Stunden mit dem Betrachten der Kinderspiele im Sandkasten zugebracht hatte. Die Wunden werden lange bleiben. Zwar beginnt es auch auf den gelblichen Erdzungen zu grünen, aber nur Grasbüschel, noch nicht einmal Büsche, geschweige denn Bäume. Es wird Jahrzehnte dauern, bis das verheilt ist.

Bin ich in diesen dreizehn Jahren in Hiroshima, siebzehn in Japan, zum Japaner geworden? Nein, sicher nicht. Oder zu einem, der zu Hiroshima gehört, ein Hiroshima-jin? Das schon eher. Aber die dreizehn Jahre haben mich nicht so geprägt wie die ersten zehn oder elf, die ich im österreichischen Dorf verbracht habe. Meine Sprache, mein Verhalten, meinen Umgang mit anderen. Meine Sicht der Natur, der Wälder, der Bäume. Die Art, wie ich Dinge (auch Menschen) berühre und mich berühren lasse. Die Art, wie ich Abstand nehme. Die Wanderungen an der Hand der Großmutter auf der noch unbefahrenen Autobahn. Heute wird die Gegend dort von einem Netz von Autobahnen zerrissen. Planierungen hier wie dort. Als sollte das Leben mit der Zeit unweigerlich flach werden. Aber wir finden immer noch Schleichwege und Paßhöhen, zur Not schaffen wir sie uns, wir wandern auf Bahngeleisen in Richtung Vincennes und quer durch die erstarrte Schlammlawine, saugen den Duft des Faulschlamms der Reisfelder wie auch der Flüsse ein und sehen den Blättern der Kusu-Bäume neben dem kaputten Haus beim Wachsen zu. Es ist das erste Mal, daß mir das Wort »Dom« als Bezeichnung für ein von der Atombombe fast, nicht ganz, zerstörtes Gebäude zu passen scheint. Wie die Bäume wachsen wir im Angesicht der Leere.

© Fotos und Text bei Leopold Federmair

Ein sehr schöner Text, Herr Federmair. Sehr gelungen.

Ich hab mal gegoogelt. Eiji Takebayashi schreibt in http://harp.lib.hiroshima‑u.ac.jp/hue/file/12393/20181012142517/kenkyu2018410206.pdf, dass er Otto Pape hieß und gebürtig aus Braunschweig war. Ich kann kein Japanisch, aber auf http://www.cf.city.hiroshima.jp/rinkai/heiwa/heiwa008/german%20prisoners%20camp.html steht ungefähr, dass Pape Ingenieur bei der Schantung-Eisenbahn gewesen sei.

Viele Grüße. Lese gerade Ihre Apfelbäume von Chaville.