Transversale Reisen durch die Welt der Romane

Musil hat einen großen Denkaufwand betrieben, um die Form des Essays in den Roman einzuführen. In Wirklichkeit hatte der Essay immer schon ein Heimatrecht in den Gefilden des Romans, denn jede erweiterte Reflexion einer Figur (z. B. über ihr Handeln) oder des Autors (z. B. über den Text, über Probleme, die er aufwirft, oder über eine Figur) nähert sich der Form des Essays. Was sind die großen reflexiven Passagen in Thomas Manns Zauberberg, dessen Niederschrift er etwa gleichzeitig mit Musils unvollendetem Mann ohne Eigenschaften begann und – anders als Musil den seinen – in regelmäßigem Arbeitstempo mehr oder minder plangemäß zu Ende brachte, anderes als Essays? Auch die Dialoge tendieren bei Gesprächspartnern wie Naphta und Settembrini zum Essayismus, einfach deshalb, weil jeder der beiden so viel zu sagen hat. Nur hat es Thomas Mann nie der Mühe wert gefunden, die essayistischen Merkmale seiner Romane besonders hervorzuheben und mit theoretischen Erläuterungen zu versehen. Wozu auch, er hatte genug damit zu tun, Figuren zu schaffen und reden zu lassen. Auch Musil hatte genug damit zu tun, und vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte sich darauf beschränkt. Vielleicht, vielleicht nicht. So ist er als Theoretiker des Essayismus berühmt geworden.

Thomas Manns Romane sind als Lektüre für alt gewordene Leute mit einer langen Lesergeschichte bestens geeignet – vorausgesetzt, man will noch ein wenig Lebenszeit dafür aufwenden. Solche Leser brauchen nichts Auf- und Anregendes mehr, wohl aber Balsam für ihre geschundenen Nerven. Zum Beispiel Lotte in Weimar, dieser essayistische Plauderroman, wo mehr oder minder ungebetene Besucher einem alten Weiblein die Ohren mit ihren Problemchen und Projekten, Enttäuschungen und Beschwerden vollquatschen – à propos Essayismus, die gute Frau braucht kaum Fragen zu stellen, schon gehen die Sermone los, jeder und jede hat sein oder ihr Scherflein zur Geschichte vom großen Mann, seiner Exzellenz, dem Geheimen Rat Goethe beizutragen. Ein mehrstimmiger Essay, eine Analyse jener »Größe«, die Thomas Mann so sehr begehrte, deren Mechanismen er erforschen wollte.

Da lob ich mir Kafka, diesen kleinsten aller Schriftsteller, der am liebsten einen Bau bewohnt hätte. Einen unterirdischen, wohlgemerkt: Wir bauen den Schacht von Babel. Ist noch wer übrig von diesem Wir? Kafka schrieb keine Essays, das hatte er nicht nötig. Seine Figuren plaudern auch nicht so viel, und meist erhalten sie keine Antwort.

Ein Kapitel in Lotte in Weimar besteht fast zur Gänze aus Goethes innerem Monolog frühmorgens im Bett (natürlich Fiktion, von Goethe sind keine Halbschlafnotizen überliefert). Thomas Mann setzt da einen harten Schnitt zu den Dialogen, die weitgehend Monologe sind. In diesem inneren Blabla, wie es jeder von uns kennt – dieses Wir gibt es noch, und zuhauf! –, setzt Goethe das Unbewußte, das Thomas Mann natürlich von Freud eingeflüstert bekommen hat, und das Volk gleich. Das Volk mitsamt seinen scheinbaren (?) Dummheiten betrachtet er als das Unbewußte des Geistes, das Unbewußte der Literatur. Ein seltsamer Gedanke. Ein Thomas-Mann-Gedanke, kein Goethescher, sondern ein Treppchen zur Selbstverständigung des großen, vielleicht sogar größten deutschsprachigen Autors des 20. Jahrhunderts. Also, was wird er tun? Ja, richtig, er wird das Unbewußte zur Sprache bringen. Wie es Freud gefordert hat. Der Volksmund spricht durch das Sprachrohr des Klassikers Literatur. Dieses Programm setzt Tommy, der Zauberer, um, indem er schmutzige Wörter wie »beschissen« gebraucht. Er zeigt sich, momentweise wie ein schüchterner Exhibitionist, als entfesselter Prometheus! Ja, auch Goethe sagte manchmal »bescheißen-beschiß-beschissen«. Oder dachte es zumindest, wenn er morgens im Bett lag und noch eine Weile dahindösen wollte.

Wahrscheinlich kommt uns – aber jetzt laß doch diesen Plural, du bist auf dich allein gestellt, also auf nichts! –, wahrscheinlich kommt mir dieser Roman deshalb so zäh vor, weil er gänzlich aus der Nachwelt-Perspektive und ihrem Größenwahn geschrieben ist. Trotz all des Fleißes Thomas Manns, auf den er sich so gut verstand, beim Imitieren und Ziselieren von alten und anders anderen Sprachen. Denn es ist halt doch nicht alles nur Sprache, man braucht auch Einfühlung, Empathie, muß imstande sein, Goethe zu werden, und nicht nur Goethe, sondern auch F. W. Riemer, August G., Adele Schopenhauer (richtig, eine kleine Cousine des großen Philosophen) zu werden. – Ich bin ungerecht, Th. Mann tut das ja auch, danke, es geht schon, wie sonst könnte er Figuren entwerfen.

Bloß nicht als Romancier gelten, sagt Brodsky zu sich selbst. Ich glaube, er war in Venedig ziemlich einsam, vielleicht gern einsam, er redete mit dem allgegenwärtigen, so vielfältigen Wasserspiegel, der sein Geglitzer, nein: seine Worte, nein: seine Gedanken verzerrte, und genau das fand er schön, wie er das Schwanken auf unsicherem Grund schön fand. Als wären Romanciers Aussätzige, die man meiden muß.

Meide dich selbst! (Posthumer Slogan.)

Ich weiß nicht, warum ich Brodsky nicht lesen kann. Warum ich ihn nicht verstehe, dann doch wieder verstehe, sogar gern lese. Vielleicht ist es ja genau dies, Literatur in ihrer Intensität, ihrem Abweichen von allen Stereotypen, auch meinen eigenen, ihrem Abweichertum, oder Reichtum, wollte ich sagen, dieses höhere Kannitverstan und Kannmichnicht-verständlich-machen, Brodsky aber stets mit eleganter, salopper, cooler Geste, irgendwie arrogant ist er schon, unerträglich selbstgewiß in seiner Randständigkeit an irgendeinem letzten-letzten-letzten Ufer, nein: nicht der Verlorenen, sondern der Unheilbaren, der Aussätzigen.

Brodskys Originalitätssucht. Oder ist das seine Natur, ein originelles Naturell? Auch bei den russischen Freunden kommt manchmal dieser Eindruck auf, und bei ihren Vorläufern in den düstersten Geschichtsepochen Rußlands. Gehört auch Joseph Brodsky dazu. So bringt er, Brodsky, zum Beispiel die Ungeheuer und Cherubim irgendwie – aber ich verstehe nicht wie, und darauf käme es doch an – mit der menschlichen Evolution in Verbindung und erzielt damit höchst seltsame Korrelationen, fast ein wenig wie, heutzutage, ein halluzinierender Chatbot, ein Plauder-Automat. Sicher gibt es Leute, die mir den Zusammenhang zwischen Cherubim und Evolution erklären können. Ich warte darauf, doch inzwischen werde ich die Fondamenti degli Incurabili zum x‑ten Mal wiederlesen. Es sind nicht nur die originellen Formulierungen, die mich stören und anziehen, anziehend stören, oft sind es auch bloß müde Scherze, die mich, wie soll ich sagen, skeptisch machen. Im Skeptizismus treffen wir uns, Brodsky und ich. Ad acqua alta: »Über Wasser zu gehen ist ja für Geistlichkeit wie für Gemeindemitglieder nichts Neues.« Oder steckt auch da noch etwas dahinter? Ein in den schmälsten Kanal verirrter Sonnenreflex, gebrochener Strahl auf algengrüner, scheinbar stagnierender Wasserfläche? Il mare divenuto stagno. Il stagno divenuto mare. »Stagno« heißt »Weiher« – für die, die’s nicht wissen oder kein Smartphone dabeihaben.

Dabei gehört Brodskys Venedig-Buch zu jener undefinierbaren Klasse zwischen Fiktion, Essay, Reisebericht, Aufenthaltsbericht (von Goethe bis Jungk), die ich so liebe. Laßt uns, posthum, Joseph Brodsky lieben! Pilgern wir zu seinem Grab, schaukeln wir übers Wasser! Seien wir unheilbar, in Schönheit unheilbar…

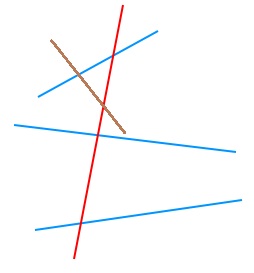

Ein Gesprächsbuch Antonio Tabucchis nennt sich Zig Zag, weil die Spur der Rede, wie es sich für Essays ziemt (und auch für Gespräche), hin und her geht, springt, zögert und zittert: transversal. Posthum-transversal: Gespräche mit Lebenden, Gespräche mit Toten. Indem wir die Dichter lesen, die Prosaisten und Lyriker wie (auch) die (Ver)suchenden – die Verssuchenden: ein Wort für Sander –, erwecken wir sie zum Leben. Auch die Lebenden erwecken wir zum Leben. Voran denn, ihr Lazarusse!

Darin, in diesem Zig Zag des Labyrinths seines Geistes, findet sich mehrmals die Behauptung-Überzeugung, der Roman sei die freieste Form, die Erzählung folge relativ strengen Regeln, die der Erzähler nicht mir nichts, dir nichts mißachten oder umstoßen dürfe…

Kann sein. Tabucchi hat beides geschrieben, Romane und Erzählungen. Zuerst Romane, aber da hatte er, wie man sagt, seinen eigenen Stil noch nicht gefunden. Dann Erzählungen, im ganz eigenen Stil. Und schließlich doch wieder Romane, am bekanntesten Erklärt Pereira. So wie Cortázar, aber der hat abgewechselt, zu einer Art Wechsel-Routine gefunden.

Kurz, die Erzählungen folgen Gesetzen. Wenn ich die seinen lese, spüre ich zwar die Gesetze, oder Regeln, das heißt Regeln, die das Gesetz der Erzählung ergeben, doch mir kommt vor, es sind solche, die er, Tabucchi, sich selbst gebildet und gesetzt hat. Vielleicht auch unbewußt, oder im Verlauf der Niederschrift, der entstehende Text selbst hat sie gesetzt und zur Geltung gebracht. Jede Erzählung folgt eigenen Regeln. Der Autor sieht zu, in keine Routine zu verfallen, das wäre fatal, das Ergebnis wären Erzählungen, aber schlechte.

Die Gedichte Fernando Pessoas, auf vier Heteronyme verteilt, liest Tabucchi als episches System: eine Art Roman, die Heteronyme sind Figuren einer Fiktion, die nicht auserzählt wird, werden muß, werden soll.

Dem Ulysses zieht Tabucchi den Erzählband Dubliners vor. Seine Vorliebe erinnert mich an Borges, der – alt und blind geworden, sollte man hinzufügen – sich vom Ulysses überanstrengt fühlt und lieber Erzählungen von Kipling liest. Wenn schon der Ulysses anstrengend ist, was ist dann Finnegans Wake? Der Gipfel anstrengender/angestrengter Literatur. Preisfrage: Spricht das für oder gegen ihn? Antworten bitte an federmair@gmail.com. Welche Trophäe es gibt, wird erst noch entschieden.

Und du, mein lieber Stotterer? Hast du den Ulysses je ganz gelesen? Antwort: Möglicherweise nicht. Aber ganz sicher habe ich viele Teile, ganze Kapitel, des Romans gelesen und wiedergelesen. Manche Stellen, manche Passagen werden so oft zitiert und besprochen, daß es für einen Deppen wie mich unmöglich ist, sie nicht in- und auswendig zu kennen, zum Beispiel den Monolog von Molly B., und zwar den ganzen, oder den halben, oder fast.

Neulich hat mir ein Wiener Autor, den ich nicht als Lyriker wahrnehme, sondern als Romancier, obwohl ich sehr gut weiß, daß er einst Gedichte schrieb – als Schüler habe ich sie begeistert gelesen – von seiner Hölderlinlektüre erzählt. Patmos, die Insel in Griechenland, doch während Peter erzählte, dämmerte mir, daß es hier nicht sosehr um Hölderlins geliebte Griechenantike ging, sondern um Christenmenschen, Johannes den Evangelisten und Maria Muttergottes, die dort angeblich dereinst verstorben. Der Wiener Romancier hatte das Buch dabei (und ich meinen Tabucchi), er las mir den Anfang vor und ich erinnerte mich sogleich, diese Verse kannte ich rudimentär auswendig, einen davon hatte ich sogar, lange ist’s her, in einem Buchtitel zitiert. Patmos werde ich wohl irgendwann durchgelesen haben, doch der Anfang wurde tausendmal zitiert, unmöglich ihn nicht zu kennen, so ging das Gedicht in unser kollektives Gedächtnis ein, an dem mein individuelles teilhat, ob es will oder nicht. »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch…« Vor vierzig Jahren dachte ich, wir sollten uns lieber nicht retten lassen, außer von einer Handvoll Gedichten. Mit diesen Unsterblichen werden wir zugrunde gehen, ohne zu sterben. Paradox: so hat er es wohl gemeint, der Hölderlin. Oder nicht. Paradox zur Potenz. Das ist die wahre Interpretation.

- Wir haben gedienet der Mutter Erd′

Und haben jüngst dem Sonnenlichte gedient,

Unwissend, der Vater aber liebt,

Der über allen waltet

Am meisten, daß gepfleget werde

Der feste Buchstab, und Bestehendes gut

Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang.

(Ich erlaube mir »Bestehendes« mit großen Anfangsbuchstaben zu schreiben.) Hölderlin sorgt sich also um Deutung, Interpretation. Der Geist soll uns nicht vom Buchstaben ablenken. Also Interpretation von was? Von dem, was da steht? Ja, wie ist das nun mit der Gefahr. Welche Gefahr? Und wie ist das mit dem deutschen Gesang. Geht er noch weiter?

Die Serie endet hier … eventuell.

© Leopold Federmair

Ich habe neulich in diesem Buch gelesen, dass der britische Hauptankläger bei den Nürnberger Prozessen in seinem Schlußplädoyer zwei Mal Goethe zitierte als es um »die Deutschen« ging. Zumindest glaubte er das. In Wirklichkeit waren es Worte, die Thomas Mann seinem Goethe in Lotte in Weimar in den Mund gelegt hatte.

(Zu Mittelmeiers Buch demnächst mehr.)