Transversale Reisen durch die Welt der Romane

Wieso sagt man im Deutschen eigentlich »Roman«, wenn man »Roman« meint? Warum nicht »Novelle«, novel, novela wie im Englischen oder Spanischen? Eigentlich ist es egal, die Sprache bzw. die Bedeutungen, mit denen in ihr jongliert wird, sind sowieso geprägt durch ihren Gebrauch. Der Roman ist in der (romanischen) Volkssprache geschrieben, und die Novelle stellt eine Neuigkeit dar. Aber dann beginnt erst die Geschichte, und der Roman wird das, was er eben geworden ist und heute noch ist. Im Japanischen ursprünglich monogatari, in den beiden Schriftzeichen 物語 verbinden sich die Dinge und das Reden, also eigentlich ist es nur ein Geplauder über dies und das. Diese Definition trifft recht gut auf das Genji Monogatari zu, das manchmal als erster Roman der Literaturgeschichte bezeichnet wird (man hat schon so manchen Roman zum »ersten« erkoren). Heute sagt man in Japan eher shousetsu, 小説, das heißt: kleine Erklärung, oder auch kleine Erzählung, Erklärungen sind ja immer auch Erzählungen; jedenfalls steht vorne das Zeichen für »klein« wie bei Kind, 小人, kleiner Mensch. In allen diesen ursprünglichen Bezeichnungen wird der Textgattung Ernsthaftigkeit abgesprochen, sie ist gewissermaßen nicht erwachsen, nicht Lateinisch, nicht sonderlich gelehrt. Eine lockere Form, dient auf jeden Fall der Unterhaltung. Ich glaube, das trifft immer noch zu. Eine freie Form, man kann, wie ich hier schon mehrmals sagte, alles mögliche in sie hineinstopfen (auch wenn vielleicht hinzuzufügen ist, daß man da nicht übertreiben sollte: Zu viel ist zu viel, wir brauchen auch Lücken).

Als ich vor ungefähr zehn Jahren Kenzaburo Oe besuchte, nannte er alle seine Werke »shousetsu«, egal ob sie groß oder klein, lang oder kurz, mehr oder weniger unterhaltsam waren. Antonio Tabucchi, ein anderer Meister des Romans, will zwischen Erzählung und Roman gar nicht unterscheiden, obwohl er dann wieder betont, die Erzählung befolge strenge Regeln, für den Roman gelte das nicht. Trotzdem, er glaubt nicht an die »reinen Genres«, sondern an die Vermischung der Genres: Credo nella mescolanza dei generi. Einem umfangreichen, durch das quasi aristotelische 24-Stunden-Korsett mühsam im Zaum gehaltenen Roman wie dem Ulysses zieht er die Erzählsammlung Dubliner vor.

Bei Tabucchi findet man übrigens auch eine Theorie der Lücke. In Bezug auf seinen Briefroman Es wird immer später betont er, das Wichtigste darin seien die Leerstellen, das Schweigen, die Abwesenheiten, oder anders gesagt: Am wichtigsten ist das, was fehlt. Danach suchen wir, die Leser, und wenn wir geschickt sind, werden wir fündig. Wir lesen den Roman im Gegenlicht.

Rayuela heißt der große Roman von Julio Cortázar, der Titel bezieht sich auf das Kinderspiel »Himmel und Hölle«. Ursprünglich sollte das Buch »Mandala« heißen, anstelle der kindlichen Quadrate, in die man springen kann, waren da Mikrokosmen, die einen Makrokosmos ergeben, oder so: altindische Metaphysik. Sind immer noch im Roman, die Mikrokosmen, nur eben nicht im Titel. Vielleicht befinden sich die Protagonisten einmal in der Hölle, einmal im Himmel, oder gleichzeitig dort und da, allá und acá, viele Szenen, viele Kapitel spielen unter Pariser Dächern, Künstler und andere Bohemiens wohnten einst in Paris in Mansarden, sogenannten chambres de bonne (ich auch, im fernen 20. Jahrhundert, das ich mit Horacio Oliveira teilte). Vielleicht waren für Horacio, das Alter Ego Cortázars (anscheinend kommen solche Romane ohne Alter Egos nicht aus), oder für den Autor selbst, die himmelnahen Dachzimmer eine Art Himmel (und gleichzeitig Hölle).

Der erste Teil des Romans hat die Bezeichnung del lado de allá, was man ganz schlicht mit »drüben« wiedergeben könnten (wobei hier auch eine selbstbewußte Referenz auf Prousts Côté de chez Swann mitschwingt), der zweite del lado de acá, also »hier«. Drüben ist für den Argentinier, den Porteño, um genau zu sein, Paris; hier ist Buenos Aires. Übrigens ist Paris selbst wieder zweigeteilt, die ganze Welt ist binär, trotz aller Wiedervereinigungen und Welteinheitsseelen und rhizomatischen Strukturen entkommen wir der Binarität nicht: Rive gauche, rive droite. Männchen und Weibchen. Vielleicht hat der deutsche Übersetzer Fritz Rudolf Fries an die Pariser Binarität gedacht, als er den ersten Teil »Vom anderen Ufer« nannte, den zweiten »Vom hiesigen Ufer«. In meiner Jugend meinte man mit den »Leuten vom anderen Ufer« die Homosexuellen, aber die sind hier nicht gemeint, queere Personen kommen im Roman nicht vor, obwohl ganz gut welche reinpassen würden.

Und wie sollen wir diesen gar nicht so unlesbaren Roman (jedenfalls im Vergleich zu Finnegans Wake) nun lesen? Cortázar gibt uns zwei Möglichkeiten: Entweder wir lesen ein Kapitel nach dem anderen und verzichten auf den Anhang (gut 200 Seiten), den der Autor als prescindible bezeichnet, ein Haufen Kapitel, »die man getrost beiseite lassen kann«; oder wir springen (wie ein Springer im Schach oder wie das Kind beim Rayuela-Spiel), indem wir Kapitel aus dem letzten, dem »überflüssigen« Teil, einschieben. Meiner bescheidenen Meinung nach ist das alles gar nicht so mysteriös, denn die preszindiblen Kapitel sind tatsächlich »nur« ein Anhang, der allerlei Materialien versammelt, oft sind es Zitate, (Selbst-)Reflexionen in einem ohnehin mit Reflexionen stark befrachteten Roman. Dieser dritte Teil, de otros lados, von wieder anderen Ufern, könnte auch in Form von Fußnoten an den Haupttext geknüpft sein, wie es David Foster Wallace gern machte, das erspart dem Leser die Mühe des Nach-hinten-Blätterns, kommt aber aufs selbe hinaus. Diese Fußnoten oder Reflexionen von ganz anderen, nein, von gar nicht so anderen Ufern sind durchaus interessant und unterhaltsam; wer sie überschlägt, dem entgeht einiges, vor allem das, was der Schriftsteller Morelli – noch ein Alter Ego – zu sagen hat.

Eigentlich ist Rayuela wie so viele andere Romane (schon für Don Quijote gilt das) ein Plauderroman, nur daß bei Cortázar sehr viel intellektuelles Geplauder abschnurrt, über Kunst und Musik, vorzugsweise Jazz, der damals, im existentialistischen Paris der fünfziger Jahre, en vogue war; mit dem Gegenpol der magischen Maga, einer Uruguayerin (del otro lado, visto de Buenos Aires), die manchmal ein bißchen doof wirkt und von Horacio, ihrem Lover nicht immer ernst genommen wird, obwohl er sie quasi als lebendiges Kunstwerk betrachtet, das in seiner »Vernunftwidrigkeit« eine starke Anziehung auf ihn ausübt. Und dieses elitäre Geplauder der armen ausländischen Schlucker in Paris findet ein elitärer Schlucker wie ich interessant und unterhaltsam, ganz gleich, ob es an diesem oder jenem oder an ganz anderen Ufern geäußert wird. Er findet sogar, daß Rayuela besser dahinswingt als die auch nicht üble, aber doch ziemlich überladene Proustsche Recherche. Die Recherche der Maga bringt ganz andere Dinge zutage, nicht solche brav-melancholischen Mama- und Oma-Geschichten, sondern zum Beispiel eine Vergewaltigung des Mädchens Maga durch einen Neger (das Wort wurde noch nicht gecancelt, negro im spanischen Original, da gibt es leider kein anderes Wort).

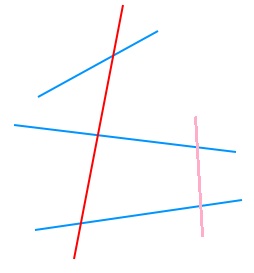

Der Roman als Mosaik? Nö, würde ich nicht sagen. Linearitäten, auch im Plural, gehören nun mal zum Erzählen. Auch wenn sie gebrochen, unterbrochen, irregeleitet werden. Auch wenn sich die Linien überlagern, verknäueln, verknüpfen wie die Fäden, die Horacio sammelt. Ariadne hat nicht einen, sondern viele Fäden ausgelegt. Sie will uns irreführen, das Labyrinth ist das Ziel.

Also ein labyrinthischer Roman?

Warum nicht.

Rayuela ist ein Macho-Roman. Diese Auffassung äußerte Julio Cortázar post festum, Jahrzehnte nach der Niederschrift des Romans bzw. der Romanteile, die er – wie ein Mosaik? Vielleicht doch… – zusammengefügt hat: »Ich glaube, daß Rayuela ein Macho-Buch ist. Ich muß da nun wirklich Selbstkritik üben, denn ich bekam nach dem Erscheinen des Romans eine Menge Briefe und bemerkte, daß ein Großteil der Leser Frauen waren, und es waren Frauen, die Rayuela sehr kritisch gelesen hatten und das Buch angriffen oder unterstützten oder bestätigten, jedoch niemals auf passive Weise, niemals wie ein ›Weibchen-Leser‹. Das heißt, es waren Leserinnen, die aber gar nichts von Weibchen im pejorativen Sinn hatten, den der herkömmliche Macho mit diesem Wort verbindet.« Lector-hembra, das lesende Weibchen, der weibische Leser, ist ein Begriff, den Cortázar prägte, um einen aktiven Leser zu fordern.

Gegenteil von hembra: macho. Männchen und Weibchen, zwei Typen im Weltbildkäfig des weltläufigen Cortázar.

Rayuela trägt viele Spuren seiner Zeit; der Zeit nämlich, als Jean-Paul Sartre als intellektueller Superstar – das gab es damals, um 1950, noch – an der Rampe stand, während Simone de Beauvoir im Hintergrund Das andere Geschlecht erarbeitete und auch schon publizierte. Romane tragen die Spuren ihrer Zeit, auch und gerade dann, wenn sie quer zu ihrer Zeit stehen. Und Schriftstellern ist es nicht verwehrt, sich persönlich zu entwickeln, auch wenn sie ihr Hauptwerk schon unter die Leute gebracht haben.

Spuren der Zeit: Smartphonelosigkeit. Damals gab es nur Festnetztelephone und Telephonzellen. Sich zu treffen konnte an sich ein Abenteuer sein. In Rayuela begegnen sich Horacio und die Maga immer wieder zufällig, sie ahnen es, verabreden sich absichtlich nicht, weil sie davon ausgehen, daß die labyrinthischen Linien sich bald kreuzen werden. Und wenn nicht, dann eben nicht. Aber meistens doch. Im Smartphonezeitalter, wo man sich alle paar Sekunden anruft oder anmailt, um ein leibliches Treffen zu avisieren oder es zu vermeiden, hätte dieses Spiel keinen Sinn.

Falsch, man könnte es immer noch spielen. Man könnte, wie Enzensberger empfahl, sein Smartphone wegwerfen. Es soll ja Leute geben, die seinen Rat befolgt haben. Sie treffen immer noch zufällig irgendwen.

»In einem Café sitzend rekonstruierten sie dann aufs genaueste ihre Wege, die plötzlichen Richtungswechsel, und wollten sie mit Telepathie erklären, was beinahe immer fehlschlug, und dennoch hatten sie sich mitten im Straßenlabyrinth gefunden, sie fanden sich beinahe jedes Mal, und dann lachten sie wie verrückt, einer Macht gewiß, die sie bereicherte.«

Die meisten Figuren in Rayuela sind irr, verspielt, unberechenbar und metaphernreich. »Nos emborrachabamos de metáphoras y analogías.« Wir berauschten uns an Metaphern und Analogien. Das Labyrinth arbeitet unablässig an der Analogía entis, und die Figuren, allen voran Horacio und die Maga, spüren dieser allgemeinen Analogie nach, entdecken sie, verlieren sie wieder, gewinnen sie neu. Vergleicht man Thomas Manns Romane mit Rayuela – während Cortázar daran schrieb, nahm sich Thomas Mann noch einmal seinen Felix Krull vor –, kommt man zur Feststellung, daß die Figuren beim deutschen Weltschriftsteller stets vernünftig ticken, weil sie einem vernünftig ausgearbeiteten auktorialen Plan folgen. Vernünftig auch dann, wenn sie als irr hingestellt werden: Bei der Stellung vor der Militärkommission spielt Krull den Verrückten, wozu er eine Menge Verstand und Vernunft einsetzen muß. Thomas Mann ist in seinem Erzählen niemals ausgelassen, er hat und behält sich stets unter Kontrolle. Daher wirken seine Sätze oft so betulich. Geschmeidig und betulich. Er schreibt immer gut, sehr gut, unerreichbar und vorbildlich gut, auch dann, wenn er Altdeutsch nachmacht (die Sprache des Teufels im Doktor Faustus) oder französisch schreibt. Da findet man keine Fehler! Der Autor ist so super wie Felix Krull, der im Handumdrehen perfektes Französisch spricht und geschwind auch Portugiesisch, Englisch sowieso, ohne das alles gelernt zu haben, er hat ja nicht mal einen Schulabschluß. Cortázar dagegen läßt Fehler zu, heißt sie willkommen, arbeitet mit ihnen, macht sich über sich lustig, erfindet unsinnige Sprachen. »Kaum fing er an, ihr Noema schlecht zu machen, lief schon ihre Klitzigkeit über und sie fielen in Hydromurien, in wüste Ambonien, in erbitterte Sustalen.« Na ja, die Syntax ist immer noch da, sie hält uns alle aufrecht und zusammen. Aber wie soll man die Wörter übersetzen? Die Worte? Da muß man halt die Vernunft fahren lassen und anfangen zu spielen, existentiell spielen statt ein Schauspiel vorzuführen wie Felix Krull.

Bei Thomas Mann gibt es fast keine Metaphern. Wenn ihm etwas fernstand, dann der Surrealismus. Aber für Freud und die Psychoanalyse – »Wo Es war, soll Ich werden!« – interessierte er sich schon.

Künstlerromane haben beide geschrieben. Überhaupt sind die meisten Romane der Literaturgeschichten Künstlerromane. Wirklich interessante Figuren sind nur die Künstler, egal ob Musiker, Feuerschlucker oder Lebenskünstler.

Sogar das Namedropping wird in Rayuela ironisiert. Es gehört natürlich zu intellektuellen Diskussionen dazu, besonders solchen über Musik, wer hat mit wem gespielt und so weiter. Auch über Schriftsteller, Philosophen, ihre Werke und so weiter. »Sie spielten mit Vorliebe die Kenner, erfanden ganze Serien von Anspielungen, die die Maga zur Verzweiflung trieben« – weil sie sie nicht und nicht verstand, obwohl sie sich solche Mühe gab – »und Babs wütend machten.« Jugaban mucho a hacerse los inteligentes… Sie taten gerne gescheit, stellten Serien von Anspielungen zusammen. Murder Most Foul, der Song von Bob Dylan, gut eine Viertelstunde lang, besteht aus lauter solchen Anspielungen rund um den Tod John F. Kennedys. Solche Serien können funktionieren, sie sind lebendig, allein durch die Dylansche Zusammenstellung entsteht eine Erzählung, die ältere Semester mehr oder weniger gut verstehen, jüngere eher nicht. Aber heutzutage ist auch das Spiel solcher Gescheittuer oder Kenner ausgespielt, denn Google und dein Chatbot sagen dir in Windeseile, wer oder was das sein soll, Lutetia, Coleman Hawkins, Altamont, Etta James… Auch die Abenteuer des Geistes haben ausgedient, sie sind zur algorithmisierten Playlist heruntergekommen.

Cristina Peri Rossi, die mit Cortázar befreundet war, erzählt, er habe oft erzählt, daß er eigentlich Gedichte schreiben und als Dichter berühmt werden wollte, denn für ihn war die Lyrik die wichtigste Gattung der Literatur. Er habe aber seine Grenzen gekannt, und so habe er sich von dem ursprünglichen Vorhaben abgewandt – einen ersten Gedichtband veröffentlichte er im Alter von 24 Jahren unter Pseudonym – und Erzählungen zu schreiben begonnen. Er war ein Bewunderer des englischen Dichters John Keats, über den er ein Essay schrieb. Die meisten seiner Gedichte hat er laut Peri Rossi vernichtet, weil sie seinen Ansprüchen nicht genügten. Die Erzählungen und Romane scheinen ihnen genügt zu haben.

Ist das Schreiben von Gedichten, diesen Winzigkeiten und Leichtigkeiten, das Schwierigste in der Literatur?

© Leopold Federmair