Neues und Altes über und von Gregor von Rezzori

Anlasslos findet sich im neuen Schreibheft von Norbert Wehr unter anderem ein Dossier über den 1998 verstorbenen Gregor von Rezzori, kuratiert von José Aníbal Campos und Jan Wilm. Geboren wurde von Rezzori 1914 in Czernowitz, damals Teil der Habsburger Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel die Bukowina vorübergehend an Rumänien, später wurde sie von Stalin einverleibt. Von Rezzori, der fünf Sprachen fließend beherrschte, pendelte zwischen Österreich und Rumänien, strandete schließlich Ende der 1930er Jahre als de facto Staatenloser in Berlin und begann zu schreiben. Zum Ende des Krieges verließ er Berlin nach Schlesien. Von da aus floh er vor den Russen und wurde mit etwas Glück Mitarbeiter des NWDR. In den 1950er Jahren erfand er sein fiktives »Maghrebinien«, ein Phantasieland mit starken Bezügen auf seine ehemalige Heimat und, wie es im Schreibheft heißt, »mitunter pikaresken ironischen Elegien auf ein versunkenes Mitteleuropa«. (Einige Einblicke in dieses Maghrebinien liefert ein Vortrag aus 2017 von Jurij Andruchowytsch ). Wie so oft wurde Erfolg auch Bürde. Seine spätere Prosa nahm man insbesondere im deutschsprachigen Raum nicht besonders ernst. Von Rezzori wurden Images verpasst, Märchenonkel und Lebemann etwa, später dann »Grandseigneur«. Meinte man es gut, nannte man ihn »Epochenverschlepper«, eine Bezeichnung, die er für sich selbst gefunden haben will. Damit sei »das anachronistische Überlappen von Wirklichkeitselementen, die spezifisch einer vergangenen Epoche angehören, in die darauffolgende« gemeint, so seine Definition.

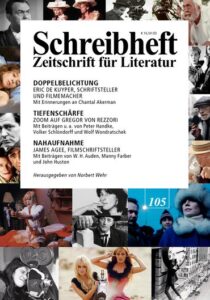

Eine Titelgeschichte im Spiegel in den 1960er Jahren fiel wenig schmeichelhaft für ihn aus und sollte das Bild über ihn viele Jahre bestimmen. Jeder kannte ihn und er kannte jeden; eine Art »Zelig« des Kulturbetriebs. Seit Mitte der 1960er Jahre wohnte er mit seiner dritten Frau in einem von ihm sukzessive renovierten Anwesen in der Toskana. Neben Illustrierten-Artikeln (er selbst nannte es »journalistische Prostitution«), Feuilletons und Romanen schrieb er auch Film-Drehbücher und trat als Gelegenheitsschauspieler auf, obwohl er kein Cineast war. In Viva Maria von Louis Malle etwa als Zauberer. Über die Dreharbeiten in einer fünfmonatigen Zeitkapsel, den Regisseur Louis Malle, die beiden Hauptdarstellerinnen Jeanne Moreau und Brigitte Bardot, die Art und Weise, wie ein Film entsteht und seine Rolle im Intrigenstadel hat er ein launiges Tagebuch geführt, dass zunächst ausschnittweise in drei verschiedenen Medien erschien und dann gesammelt unter dem Titel Die Toten auf ihre Plätze. Literarisch wird es immer dann, wenn er von der Weite Mexikos erzählt, jenes Landes, das er schon zu Beginn zum Balkan Amerikas erklärte.