Irgendwie war es Peter Handkes Schuld, dass ich 2014 »Kruso« nicht gelesen hatte. Er fand das Buch »grauenhaft« (nebst einer nicht zitierbaren Vokabel). Ich hatte dann keine Lust mehr und widmete mich anderen Büchern. »Kruso« gewann damals den Deutschen Buchpreis. Und nun wieder ein Preisbuch von Seiler, »Stern 111« (mit kurzen Cameoauftritten einer Figur namens »Kruso«). Der neue Roman hat 520 Seiten, aber es ist verblüffend leicht, den Inhalt wiederzugeben: Man ist zu Beginn im Herbst 1989. Die Mauer hatte sich geöffnet. Carl Bischoff, Einzelkind, 26, »zur Zeit Student«, wird von seinen Eltern Inge und Walter (um die 50) telegraphisch mit einer Art Hilferuf nach Hause, nach Gera gebeten. Sie offenbaren ihm, dass sie sofort »den Westen in Angriff« nehmen, noch einmal ganz von vorne anfangen wollen. Beginnen im Notaufnahmelager. Carl ist fassungslos, für ihn sind die beiden die »unwahrscheinlichsten Flüchtlinge«; die er sich nur vorstellen kann. Er richtet sich im Elternhaus ein, rechnet mit einer früher Rückkehr. Die tritt nicht ein, er bekommt einen Lagerkoller und bricht seinerseits mit dem Shiguli seines Vaters auf. Er strandet in der Berliner Hausbesetzerszene »Assel«, um die Oranienburger Strasse. Während er in Berlin lieben und leben lernt, mithilft, die ruinösen Häuser als Maurer und Putzer zu verschönern, nebenbei kellnert und eine Ziege melken kann, bekommt er die von Gera umgeleiteten Briefe seiner Mutter. Aus Sorge, dass sich die Eltern Sorgen machen würde, verschweigt er ihnen lange sein Leben in Berlin. Carls Zukunftsplan ist eine Karriere als Dichter. Die Hausbesetzer-Guerilla ist beeindruckt: Ein Handwerker und Dichter. Das passt perfekt in die ideologische Gebäckmischung der Freizeitguerillas. Ein paar Jahre später sind die Eltern über Umwege in Los Angeles gelandet und Carl verabschiedet sich schließlich aus Berlin.

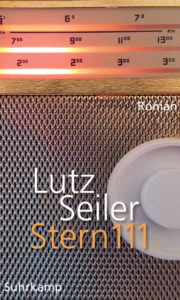

Es ist nicht unbedingt ein Ausweis von fehlender Qualität, wenn Romaninhalte derart schnell rekapitulierbar sind. Es ist ein Rahmen. Literatur besteht ja auch aus Nebenaspekten. Zum Beispiel: Was ist mit dem Titel? Auf dem wunderschönen Cover sieht man eine Radioskala nebst Lautsprecherverkleidung und Senderrad. Der im Westen sozialisierte Leser lernt auf Seite 340, dass es sich um die Ansicht von »Stern 111«, einem ostdeutschen Radio, handelt. Tatsächlich spielt dieses Radio eine Rolle. Geht es um die Kurzwelle, die das Hören allerlei »verbotener Sender« zu DDR-Zeiten hätte ermöglichen können? Nein. Das Radio dient als Erinnerungsanker für Ausflüge von Carl als Kind mit seinen Eltern. Später, am Ende, wird es dann noch ausgegraben, wobei unklar bleibt, warum es jemals eingegraben wurde. Das war’s.