Er ist wie immer: Künstler- und vor allem Schriftstellerjubiläen verdrängen fast immer die primäre Beschäftigung mit dem zu würdigenden Werk zu Gunsten meist launig, eher selten erhellender Tertiärlektüre. Wer die Bestsellerlisten 2025 zur Kenntnis nimmt, findet dort eine Menge Bücher über Thomas Mann, aber keines von ihm.

Woran liegt es? Zum einen locken hemdsärmelig vorgebrachte Interpretationshilfen mit denen man sich vielleicht die Lektüre der inzwischen eher sperrig empfundenen Werke ersparen könnte. Und zum anderen wird der Dichter – zeitgemäß halt – mal mehr, mal weniger sanft vom Thron gestoßen. Dabei schreckt man, wie unlängst geschehen, auch nicht vor der Ausbreitung intimster Details zurück. Das dient längst nicht mehr der Erschließung des Œuvres, sondern erinnert eher an irgendwelche bunten Blätter, die mit Pseudoskandalen an niedrige Instinkte appellieren.

Im letzten Jahr reüssierte Florian Illies, der Daniel Kehlmann des Feuilletons, mit einem Buch über Caspar David Friedrich, in dem er aus allen möglichen Quellen längst Überliefertes in schmissig-rührigen Prosakitsch überführte. Es war wohl unvermeidbar, dass sich Illies nun auch noch des Thomas-Mann-Jubiläums annimmt. Schließlich ist niemand mehr da, der sich wehren kann.

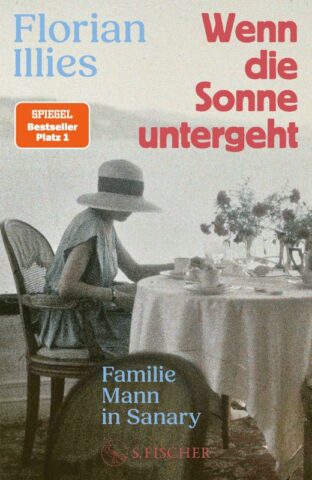

Illies untersucht in seinem neuesten Buch mit dem süßlichen Johannes-Mario-Simmel-Titel Wenn die Sonne untergeht die Irrungen und Wirrungen der Familie um Thomas Mann im Jahr 1933, dem Jahr, in dem Hitler Reichskanzler wurde. Schon in Uwe Wittstocks Februar 33 wurde auf beklemmende Weise deutlich, wie rasch das demokratische Gerüst der Weimarer Republik unter der aufbrausenden Nazi-Herrschaft zusammenbrach und welche gravierenden Veränderungen binnen kurzer Zeit eintraten. Illies beginnt am 11. Februar 1933, dem Tag, an dem Thomas Mann mit einer Frau Katia den Zug nach Amsterdam betritt. Es ist der Beginn einer Vortragsreise über Richard Wagner, der das Paar noch nach Brüssel und Paris führt, bevor es dann für drei Wochen nach Arosa in einen Winterurlaub gehen soll. Was die beiden nicht wissen können: Sie werden ihr Haus in der Poschingerstraße 1 in München, in dem sie mehr als 18 Jahre gelebt haben, nie mehr wiedersehen. Thomas und Katia ahnen die Entwicklungen der nächsten Wochen nicht annährend voraus und wiegen sich noch lange in trügerischer Sicherheit. Der Bruder Heinrich Mann hingegen ist hellsichtiger. Er wurde vom Vorsitz der »Sparte Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste« suspendiert und tritt wenige Tage später, am 21. Februar, den Zug in die Migration mit Ziel Frankreich an. Seine lebenslustige Freundin Nelly Kröger lässt er zurück. Es ist der gleiche Tag, an dem Klaus und Erika Mann, die ältesten Kinder von Thomas, ihren Pfeffermühle-Ball in der Poschingerstraße feiern.