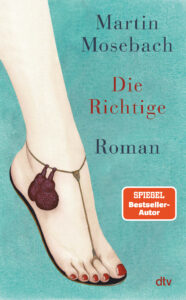

Die Richtige

Weiß jemand, wie Martin Mosebach dieses hässliche »Spiegel Bestseller-Autor« Etikett auf dem Cover seines neuen Romans Die Richtige gefallen hat? Obwohl nur auf dem turquoisen Hintergrund platziert und das Motiv nicht direkt tangierend, muss es doch jemandem mit seinem ästhetischen Empfinden ein Graus gewesen sein.

Die Lektüre kann erst nach der vorsichtigen, rückstandsfreien Entfernung des Etiketts beginnen. Und siehe: Es ist wie so oft bei Mosebach ein kleiner Kreis, der hier vorgestellt wird. Anlass ist eine Ausstellungseröffnung der Galerie Grünhaus, in der neue Gemälde von Louis Creutz gezeigt werden. Der Meister wird sofort als »Inbegriff der Unbeeindruckbarkeit« vorgestellt und bleibt daher ostentativ dem Beginn der Veranstaltung mit der Rede des Kunstkritikers fern und komponiert in seinem nicht weit entfernt liegenden Atelier traditionsgemäß sein neues Inkarnat. Der Leser erfährt rasch die Gewohnheiten. So malt Creutz nur in seinem Atelier, fast ausschließlich Frauen, freiwillig nie Portraits (nur im Auftrag gegen ein horrendes Honorar: Höhe mal Breite mal fünfundzwanzig), nur Akte, die er aber als solche nur ungern bezeichnet. Er malt auf Bolus und pflegt »eine feinporige Malerei von luftloser Schwere«. Seine Obsession ist die menschliche Haut. »Die eigentliche Aufgabe der Malerei [ist] die Schilderung der Haut«, so Creutz. Hier zeige sich die hohe Schule der Ölmalerei.

Immer bei solchen Veranstaltungen dabei sind die »Getreuen«: Rudolf und Beate, Sammler der ersten Stunde (nebenbei erfährt man, dass sie länger nicht mehr gekauft haben und die Wertsteigerung der frühen Werke abwarten). Im Schlepptau Rudolfs Bruder Dietrich, ein stiller, freundlicher Mensch. Die Brüder führen die von den Eltern geerbte Fabrik fort, mit großem Erfolg, wie es heißt und der beruht vor allem auf Dietrich. Im Schlepptau der drei neu dabei ist eine blonde Frau mit etwas unordentlichen Haaren, Astrid Thorblén, 35 Jahre, »aus dem Norden«, genauer: Schweden, kommend. Die zänkische Beate lässt schon jetzt kein gutes Haar an Astrid, die aber für Höheres vorgesehen ist: Sie soll die Ehefrau des schüchternen, braven Dietrich werden. Sie sei, so hat wohl Rudolf beschlossen, »die Richtige«.

Man lernt Astrid näher bei einem Ausflug nach Venedig kennen und das erste, was Louis Creutz wahrnimmt, sind ihre nackten Füße in Sandalen mit »bunten Wollpompons« – das Bild des Covers (daher muss man das Etikett entfernen). Es ist zwar kühl und regnerisch, aber Astrid hat auch so ihre Gewohnheiten und eine davon besteht darin, ab März keine Strümpfe mehr zu tragen. Beate stichelt weiter, sie hält sie für eine »Primadonna«, Robert und Creutz für eine vielleicht etwas zu liebe Frau mit ihrer »bombenfesten Heiterkeit«. Fast erscheint sie für die drei wie eine Spielfigur, die, für alle überraschend, beim Essen das brodelnde Schweigen mit einem naiven »Das schmeckt gut« unterbricht. Natürlich ist Creutz von Astrids Haut sofort entzückt, versucht später die vor Kälte leicht blau werdenden Füße mit seinem Schal zu wärmen. Man ahnt es: Auch für ihn ist sie »die Richtige«.

Zwar bedarf es noch einiger Vermittlungsbemühungen, die insbesondere vom Maler betrieben werden, etwa eine Treibjagd mit Dietrich und eine listige Restauranteinladung, zu der er dann nicht erscheint – aber schließlich gelingt der Coup und Dietrich und Astrid heiraten, freilich ohne Pomp und Glamour. Einzig Beate bleibt ihrer Rolle als Megäre treu. Die Ehe verläuft glücklich. Astrid, die einst eine Sangeskarriere anstrebte, dann jedoch in die Administration des Opernhauses wechselte, arbeitet anfangs noch weiter, nimmt den Luxus, den der Ehemann bietet, nur zögernd an. Dietrich ist häufig auf Geschäftsreise, vor allem in China. Die wenigen Momente des Zusammenseins verlaufen innig und harmonisch. Aus den Blumensträußen, die Dietrich ihr drei Mal pro Woche schickt, quillt bisweilen der Kitsch hervor.

Das Überraschende an Martin Mosebachs neuem Roman ist vor allem das Vorhersehbare der Ereignisse. Und hier kommt die Manieriertheit der Sprache ins Spiel, die einem, je nach Gusto, die Einlösung des Erwartbaren verzeihbar macht, davon fast ein wenig ablenkt oder das Missvergnügen noch steigert. Denn natürlich überwindet Astrid ihren anfänglichen Widerstand, sich von Creutz malen zu lassen. Und natürlich verschweigt sie ihrem in China herumreisenden Mann dieses Modelliegen (wie Mosebach nur mit zwei »l«), obwohl Dietrich dies schon vorgeschlagen hatte. Natürlich ist es ein (Rücken-)Akt, denn ihr Gesicht ist, wie Creutz sie kühl wissen lässt, »zu hübsch«. Und natürlich gibt sie sich dem Maler irgendwann auch hin (oder er gibt sich ihr hin?).

Hier seien kurz die Nebendarsteller erwähnt, die, das muss man so deutlich sagen, weitgehend blasse Staffage bleiben. Da ist zum einen Creutz’ Schulfreund Ed Weiss, der in der Halb- respektive Unterwelt reüssiert, von der der Maler nichts wissen will. Ihre Freundschaft beruht auf das gegenseitige Nichteinmischen in die Sphären und Händel des Anderen. Hier ist er Mensch, kein angehimmelter oder gefürchteter Maler. Umso größer die Empörung, als Creutz in einer nicht näher ausgeführten Angelegenheit Weiss ein Alibi beschaffen soll.

Dann gibt es die ganymedhaarige Stadtstreunerin Flora Ortiz, eine »spätantike Schönheit«, die nichts trägt als ein dünnes, schwarzes Gewand und von Creutz schon mehrfach in die Psychiatrie gefahren wurde, aber auch schon Modell bei ihm war. Und schließlich Herr Dr. Rucktäschel, Kunsthistoriker und sehr freier Mitarbeiter der Galerie, der für eine Werkbiographie von Creutz recherchiert, allerdings ohne dessen Unterstützung. Immerhin findet er Einzelheiten zu Creutz’ Ehe mit der bereits verstorbenen Ira, die er aber im Rahmen seines Vorhabens kaum verwerten dürfte, denn der Maler scheint der These des Werkes ohne Autor anzuhängen. Immerhin nutzt Rucktäschel gegen Ende des Romans die Gunst der Stunde: Als das Tablet des Meisters schwarz bleibt, findet er den Weg, es wieder funktionsfähig zu machen, entdeckt die elektronischen Tagebucheinträge von Creutz und ist auch sonst ab jetzt stets über seine Mails informiert.

Das Vorhersehbare setzt sich fort. Sowohl die künstlerische wie auch die amouröse Liaison zwischen Astrid und Creutz zerbricht, weil sie entdeckt, wie der Kunstbetrieb den gutmütigen Dietrich, ihren Mann, als Mäzen vorführt. Creutz kann sich gar nicht vorstellen, dass Astrid nicht mehr weiter Modell sitzen mag – ohne sie ist er verloren. Nach Monaten in Frankreich (er malte dort mit einigen Mitarbeitern ein Deckenfresko in einer romanischen Kirche in Saint-Fraimbault – entgegen vieler seiner bisherigen Gewohnheiten) versucht er eine telefonische Annäherung. Astrid gerät über die Selbstverständlichkeit, mit der er nun wieder über sie verfügen will, in Rage, und eröffnet dem verblüfften Maler, dass sie im dritten Monat schwanger sei. Alleine deshalb ist eine Fortsetzung des Modelliegens unmöglich geworden. Astrid erkennt des Künstlers Manipulation, sie als Objekt der vollkommenen Malerei ge- oder gar missbrauchen zu wollen. Der Zauber ist endgültig verflogen. Und Astrids Unheil nimmt nun seinen Lauf; bezeichnend, dass Mosebach für ihre Fehlgeburt ein eigentlich komisches Szenario entwirft, indem eine übervorsorgende, abwesende Oberschwester für eine Nacht voller Leiden sorgt. Der weitere Fortgang soll hier allerdings nicht erzählt werden.

Louis Creutz ist eine unsympathische Figur, aber der Roman ist kein moralinsaures Kammerspiel. Die Verachtung Creutz gegenüber erarbeitet sich der Leser während der Lektüre und am Ende ist man auch ein bisschen zornig, denn der Maler, der nun all seine Gewohnheiten ändert, »erfindet sich« neu (derart würde Mosebach nie formulieren). Hierfür müssen hier und da einige Klischees ausgebreitet werden, die man beispielsweise aus Meisterwerken mit ähnlicher Thematik wie dem Film Die schöne Querulantin kennt. Und bisweilen gerät die satte Bildersprache etwas aus dem Gleichgewicht. Etwa der Kontrast zwischen dem schwarzen Gewand der Flora Ortiz und der weißen Haut Astrids. Oder der possierlich-bemühte Dietrich, dessen »Sanftheit und Liebenswürdigkeit« irgendwann ein bisschen arg brav daherkommt. Astrid erarbeitet sich ihre Liebe zu ihm, hütet jedoch trotzdem ihre Geheimnisse.

Bisweilen gelingen abseits des Plots hübsche Momente, etwa wenn Creutz sich an die letzten Stunden eines Fluges von Tokio zurück nach Deutschland erinnert. Er schaute übermüdet und vom sonstigen Programm gelangweilt auf das das kleine, ruckende Flugzeug, welches die Position anzeigt und die Entfernung der Städte zueinander zusammenschnurrt, so das beispielsweise Wien und Prag zu einer Stadt werden. Oder Dietrichs Erzählung von seiner Kindheit mit Frl. Krause, der körperlich entstellten Wäschefrau, einst geflüchtet aus Ostpreußen, die für ihn eine Art zweiter Mutter wird. Manchmal wird es auch komisch, so bei den drei Fahrkartenkontrolleuren, die mit Hilfe ihrer Apparaturen versuchen, den »Fahrscheinlosen bürokratisch zu verstricken«. Oder die Skizzierung des Lebens einer Frau, die vom Tennisstar »allmählich ins matronale Fach übersiedelt« war. Und man wird eingeladen, die Schönheit des Klirrens beim entleeren von Glascontainern zu entdecken.

Prompt melden sich Kritikerinnen, die das »Frauenbild« des Erzählers monieren, die Figurenzeichnungen der Protagonistinnen als »antiquiert« bezeichnen. Als sei ein Roman irgendwelchen disziplinarischen Vorgaben verpflichtet. Der Maler Creutz, so heißt es einmal, strebe mit seinen Bildern eine »Beschwörung von Wirklichkeit« an. Aber es sei eine Wirklichkeit, die in seinen Gedanken, in seiner Wahrnehmung entstehe und sich somit jeglichem Diskurs entzieht. Es ist eine Wirklichkeit jenseits von Vorgaben oder Konventionen. Mosebach sympathisiert nicht mit dem Maler, aber mit diesem Ziel von Kunst. Oft erkennt man bei diesem Autor ein fast diebisches-souveränes Vergnügen, gängige gesellschaftlich-progressive wie literarische Normierungen ignorieren und über sie hinweg erzählen zu können. Dann tänzelt die Ironie, macht mitunter Ausfallschritte in den Spott und das schmerzt dem bigotten Spießer, der es nur noch gewohnt ist, dass man sich seinen Vorgaben in vorauseilender Affirmation fügt. Wie gut, dass es den Autor Martin Mosebach gibt.

Der letzte Satz:

Wie wahr, wie wahr!