Leif Randt zählt längst zu jener kleinen Gruppe der Schriftsteller-Generation Y, die irgendwann in konzertierter Aktion von Kritik und Literaturwissenschaft zu Feuilletongünstlingen avancierten. Randt entwickelte sich vom Popliteraten nicht zum Midcult-Autor, sondern konstruierte in seinen Romanen »gemischte Wirklichkeiten«, bestehend aus »medialem (Selbst-) Entwurf und sinnlicher Existenz im Hier und Jetzt« (Baßler/Druegh). Dunkel habe ich noch den leicht dystopischen Sound von Schimmernder Dunst über Coby County in Erinnerung. Über die dann folgenden Bücher hatte ich so viel gelesen, dass ich mir die Lektüre ersparte. Nun liegt mit Let’s talk about emotions Randts neuer Roman vor und ich wollte unbedingt die Folge des Nichtlesens durchbrechen.

Erzählt wird etwas mehr als ein Jahr im Leben des Boutiquenbesitzers Marian Flanders, 41, Sohn der berühmten Caroline Flanders, eines Models, die vor allem in den 1970er und 80er Jahren Kultstatus genossen hatte. Es beginnt mit der Seebestattung von Caroline, deren Asche (leicht vorschriftswidrig) vom Schiff von Marians Vater, dem bekannten Nachrichtenanchorman der 2000er Jahre Milo Coen, der nun fast 80 Jahre alt ist, auf den Wannsee verstreut wird. Mit dabei auch Milos Kinder aus seiner zweiten Ehe, Teda, 27, eine weltweit bekannte EDM-DJ und Colin, Familienvater von Zwillingen.

Zu Beginn macht man sich noch die Mühe, die Protagonisten zu dechiffrieren. Ist Marians Mutter etwa Veruschka von Lehndorff? Oder deren Mutter Eleonore »Nona« von Haeften? Und der Nachrichtenmann: Könnte Ulrich Wickert gemeint sein? Als man dann erfährt, dass der Roman am 2. Juni 2025 beginnt und die Bundeskanzlerin Fatima Brinkmann von »Progress ‘16« heißt (Vizekanzler ist Robert Habeck von »Bündnis 90«), die Libertären die gefährlichste Partei darstellen (Marian hatte die Linkspartei gewählt) und von der zweiten Amtszeit von Bernie Sanders hört, stellt man das Suchen ein. Randt erschafft sich seinen Wunschkosmos, der für das weitere Verständnis des Buches keine Rolle spielt.

Marian gibt vor, es gehe ihm »normal«, ist in Wirklichkeit jedoch in Trauer; die Mutter war Fix- wie Reibungspunkt. Seine Boutique mit dem hübschen Namen »Kenting Beach« (benannt nach einem Taiwan-Urlaub) läuft nicht gut und das Erbe von eher mageren 37.000 Euro macht es nicht besser. Dreiundsiebzig Quadratmeter in Berlin-Schöneberg sind nun mal nicht der Nabel der Modewelt, obwohl Marian eigentlich keinen Zweifel daran aufkommen lassen will. Dabei ist es ausdrücklich kein Schicki-Micki-Laden. Die besonderen Modemarken, die da aufgezählt werden und die »Kenting Beach« zum USP machen sollen, sind natürlich fiktiv. Lediglich die Alternativen existieren und man ist überrascht, dass Uniqlo, C&A und TK maxx satisfaktionsfähig sind. Denn dort kleidet er beispielsweise seinen Halbbruder Colin ein, nachdem in Marians Laden nichts für ihn zu finden war.

Neben der Familie spielen Anna (37; seit sechs Jahren seine Angestellte), Sergej, der semioffiziell als eine Art Buchhalter fungiert, wenn er nicht gerade in die Gay-Szene in Moskau abtaucht und Piet, 32, ein Werbefotograf, wichtige Rollen. Um den Umsatz anzukurbeln, schmeißt Marian die eher spießigen Fußballtrikots aus dem Angebot und installiert stattdessen eine Ecke mit »Pandabuy«-Produkten. Dabei handelt es sich um Importe mit liebevoll gefälschten Marken, wie Sonnenbrillen, Shorts oder Hosen. Zwar weist er daraufhin, dass es Fälschungen sind, aber es gibt mit der Zeit Bedenken. Später beruhigt er sein Gewissen, und findet einen Spenden-Modus, wenn davon etwas verkauft wird. Als ihm ein Tage vor Weihnachten ein vermutlich ebenfalls gefälschtes Schreiben eines Designers zugestellt wird, der ihm Klage androht, gibt er diese Linie auf.

Marian, der seine gescheiterte Beziehung zur inzwischen von einem anderen Mann schwangeren Franca immer noch reflektiert, umwirbt die junge Selin, die Ärztin seiner Mutter und entwickelt eine regelrechte Strategie, um ein Date zu erhalten. Als es schließlich gelingt, führt die Mischung aus 2c+b und Ketamin dazu, vier Mal in einen Eimer zu erbrechen. Die Sache hatte sich erledigt. Im weiteren Verlauf wird zunächst Piet zu einer Art bester Freund und Marian ist nun häufig mit ihm unterwegs. So begleiten die beiden begleiten Teda auf einem Gig nach Osaka, Japan. Sie ist dort sehr bekannt und beliebt. Und Piet bändelt mit Teda an; die beiden werden schließlich ein Paar.

Die Erzählstimme passt sich der überspannten Höflichkeit Marians an, der wie selbstverständlich gendert und mit äußerster Präzision registriert, wie er und die anderen Leute um ihn herum angezogen sind. Kleidung ist für ihn elementar; ein Distinktionsmerkmal. Seine Lieblingsbeschäftigung ist die stetige Beurteilung seines Gefühlszustands und die Einordnung des soeben erlebten in virtuelle Ranglisten (etwa welche Tage die schönsten im Leben gewesen sind und warum). Dabei ist fast immer ist das Jetzt-Ereignis »fantastisch«. Die Superlative purzeln: die besten Nudeln, der schönste Weihnachtsmarkt, die gelungensten Fotos. Streckenweise erinnert man sich an kleine Kinder, wenn diese ein neues Spielzeug geschenkt bekommen haben oder, einfacher, an Pu, den Bär.

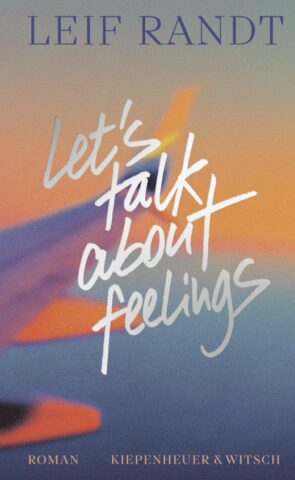

Marian macht sich zwar viele Gedanken über seinen Laden, aber das er arbeitet, kann man kaum sagen. Dennoch nimmt er Auszeiten, arrangiert vieles vom Smartphone aus. Einmal tritt er ein »Mini-Sabbatical« im Ferienhaus seines Vaters auf Teneriffa an und wird dort von Eliana, der früheren Haushaltshilfe, bekocht (als Droge bleibt ihm nur Ibuprofen). Piet entschließt sich derweil, einen Podcast zu produzieren. Sein erster Gast ist seine Freundin Teda, die überraschenderweise ihre Karriere als DJ beendet hat, jetzt Jura studieren möchte und sich um Geldanlagen kümmert. Sein Podcast heißt wie der Titel des Romans.

Manchmal wird es skurril, etwa wenn Sergej und Marian nach Wolfsburg eingeladen werden, von VW. Der Automobilkonzern hat nicht nur mittels KI ein neues, cooles Logo kreiert, sondern will in Wolfsburg eine neue Kultur- und Musikszene erschaffen; etliche EDM- und DJ-Größen (Luke Slater!) machen mit. Ernsthaft fragt ein Vorstandsmitglied (»blaugraues Jackett kombiniert mit zwei Drittel langen Shorts in derselben Farbe«) Marian, wie er eine Fashion-Show gestalten würde. Immerhin kann er trotz Amphetamin-Konsum noch einigermaßen klar antworten und skizziert seine Ideen zu »Wolfsburg Couture«.

Schließlich lernt Marian Kuba Kötting (33) kennen, eine Filmregisseurin, die ihn zur Vorführung ihres Films »Foxtown« im Rahmen der Berlinale einlädt. Hier kann Marian seinen diversen Rankings freien Lauf lassen. Ein paar Tage später lädt sie ihn zum Fußballspiel Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern ein (sie ist Fan der »roten Teufel«, daher der Stehplatz) und schreibt Marian kurz darauf einen kryptischen Liebesbrief, den er sich von Piet und Teda dechiffrieren lässt. Marian schöpft Hoffnung und besucht Kuba in Delhi, wo sie vom Goetheinstitut eingeladen wurde, ein »Foxtown-Screening« abzuhalten. Danach listet er seine Kopulationen mit Kuba auf und katalogisiert sie.

Zurück in Berlin ist Marian Gast in der dritten Folge von Piets Podcast, nachdem in der zweiten die Kritikerin eingeladen worden war, die Kubas Film verrissen hatte. Aber wie das ausgegangen ist, erfahren wir nicht, weil es Marian auch nicht erfahren hat. Höhepunkt ist dann am Schluss der Sex zwischen Kuba und Marian unter freiem Himmel im chinesischen Garten. Danach betrachteten die beiden »im Teich eine Gruppe orangefarbener Fische. ›Falls du mich eines Tages nicht mehr leiden kannst‹, sagte Marian, ›werde ich diesen Tag trotzdem in guter Erinnerung behalten.‹« Thats it.

Die Lektüre des Romans ist bisweilen, als schaue man ein Tennismatch an, dessen Resultat man längst kennt. Randts Figuren sind vollkommen geheimnislos. Wie verzweifelt muss der Leser sein, wenn ihm plötzlich Marcel Reich-Ranickis Fragestellung einfällt, warum die Befindlichkeiten dieses Personals interessant sein sollen. Vielleicht handelt es sich bei dem Roman aber um eine literarische Fingerübung? Etwa um die Ambition, jede Erwartungshaltung des Lesers zu unterlaufen und nur ansatzweise aufkommende »emotions« in einem Tetra Pak von Belanglosigkeiten zu ersticken. Manches könnte man mit einigem Wohlwollen als Milieu-Studie oder sogar Satire verbuchen (die Wolfsburg-Episode etwa), würden die bitterernsten Protagonisten nicht in stoischer Ironieverweigerung erstarren. Sie meinen das alles ernst! Dabei erscheint es logisch, dass sie ihrem Ennui nur durch Drogen entfliehen können. Das, was sie dann erleben, halten sie für Welt. Und vielleicht sind Leif Randts Bücher einfach nur Horrorromane.