Das Buch zum Film

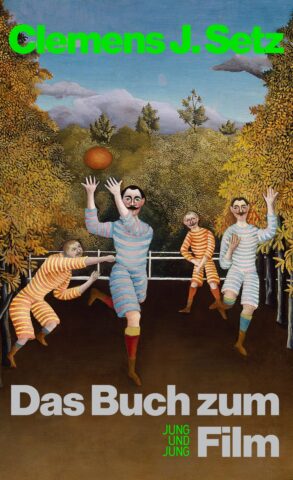

Ein Bild des französischen Malers Henri Rousseau an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert; Fußballspieler sollen es sein, mit künstlich anmutenden Handgesten. Das ist das Cover von Clemens J. Setz’ neuem Buch Das Buch zum Film. »Aufzeichnungen 2000–2010« lautet der Untertitel und man staunt ein wenig, denn 2000 war Setz erst 18 Jahre alt. Normalerweise beginnen Schriftsteller mit der Veröffentlichung ihrer Notizen später. Am Ende, als die Aufzeichnungen im Januar 2011 enden, standen zwei Romane, ein paar Shortlist-Nominierungen und schon Preise in seiner Vita. Eine steile Karriere.

Setz wollte schon immer »unbedingt gelesen werden«, schreibt er im kurzen Vorwort. In Abwandlung des jüdischen Glaubens, das ein Mensch erst tot sei, wenn niemand mehr an ihn denke wird der Imperativ formuliert, dass er nur existiere, wenn er gelesen werde. Wer jetzt Schriftstellerbeschwörungsprosa befürchtet, wird glücklicherweise enttäuscht. Vielleicht hat Setz diese Stellen allesamt gestrichen. Recht so. Herausgekommen ist ein überraschend schmaler, chronologisch geführter Band von noch nicht einmal 170 Seiten, in dem mit einem träumerischen Realismus versucht wird, sich und die Welt wahrzunehmen und einen Platz darin zu finden, ohne in sie zu versinken.

Zu Beginn hat Setz seinen Schulabschluss geschafft und bekommt dafür von den Eltern einen Weltempfänger geschenkt, der ihm später in den Abend- und Nachtstunden Entspannung von der ziemlich anstrengenden Zivildienst-Arbeit im Odilien-Institut in Graz verschafft. Er betreut dort die sogenannte »S‑Klasse« – Menschen mit schwersten Behinderungen. Die Schilderungen sind drastisch; mit den Methoden, wie diese Menschen behandelt werden, stimmt er nicht immer überein. Eine »Einschulung« gibt es erst nach einem Monat; vorher ist Versuch und Irrtum angesagt. Setz beschreibt seine Erlebnisse mit nüchterner Verwunderung. »Die Kindheit ist vorbei«, es beginnt so etwas wie das Leben. Mit einer Frau, eine Patientin, die er J. nennt, freundet er sich an. Sie hat schwere Angstzustände, hat sich geritzt, wird zwischenzeitlich in die Psychiatrie überführt. Jede Simulation eines »normalen« Alltags ist schwierig. J. ist beispielsweise nicht in der Lage, Geschichten mit auch nur annährend negativem Ausgang auszuhalten. Setz’ Versuche, J. aus dem Paralleluniversum der Angst heraus zu helfen, sind rührend. Er wird sie einmal zu ihrer Mutter nach Innsbruck begleiten, wo die beiden in einem »Kellerverlies« übernachten. Dabei ist Setz’ Existenz selber nicht konfliktfrei; es gibt Reibereien mit dem immer wieder verschwundenen Vater, der irgendeinem »Scheiß Geheimnis« hat.

Das Arbeitsklima zwischen ihm und der »Betreuerkaste« ist, freundlich ausgedrückt, gespannt. Wegen Faulheit wird er zeitweise von den Teamsitzungen ausgeschlossen. »Ich mache andauernd alles falsch« schreibt er in einer Mischung aus Resignation und Trotz. Mal wird er zum Laubfegen und Kisten zertrümmern eingeteilt, dann als Portier. Man kennt nur Belohnung oder Strafe, im Umgang mit den Bewohnern wie auch innerhalb des Personals. Fließend schließlich der Übergang von der Station zur Universität. Setz studiert Mathematik für das Lehramt. Konfrontation mit »Menschen mit echten Berufen«. Auch hier rasch Desillusionierung, die sich in feinen Beobachtungen zeigt, etwa wie die Studenten sofort nach Beendigung einer Vorlesung ihre Bücher zuklappen, »so wie man ein lästiges Insekt erschlägt«.

Setz ist fasziniert von Gedichten und der Möglichkeit des Erzählens von Geschichten, entwickelt eine Romanidee mit dem Titel »Reise durch die Nacht«, schreibt eine Kurz-Bio, wie man sie von Klappentexten kennt und interpretiert seine Träume, die er bisweilen literarisch sofort verwandelt. Sein Alter Ego René Templ plant Gedichtbände. Neben seinen Radiostunden am Weltempfänger entspannt er sich auf leeren Supermarktparkplätzen an Sonntagen. Er liest Hermann Broch, Ernst Jünger, Gottfried Benn, philosophiert über Georges Bataille, ist begeistert von John Clare, Nathaniel Hawthorne und besonders Denton Welch (den er als Vorläufer von Josef Winkler sieht), übersetzt Wilfred Owens und kommt immer wieder auf die Skurrilitäten von Oliver Sacks zurück. Mit größtem Vergnügen entdeckt er skurrile und/oder lustige Wörter aus Grimms Wörterbuch, wie etwa »Bedenklichkeitskrämer«.

Ereignisse wie der 11. September, das Columbia-Unglück, der Nobelpreis für Elfriede Jelinek, die Entdeckung des Fritzl-Verstecks nach 24 Jahren (Setz schreibt von 18 Jahren; der Lektor hat es stehengelassen) und die Präsidentschaft Obamas schwirren an einem vorüber, sind nur gleichberechtigt mit Setz’ Wahrnehmungen, etwa dem »Hamsterkäfiggeruch uralter Fotografien«, einem starren Blick des Nachrichtensprechers nach der Abmoderation, der Feststellung, das Ayn Rand in New York als Klassiker gilt oder wie ein Mann nach Spatzen schlägt, als wolle er Fliegen verscheuchen. Er entdeckt irgendwie Sexualität, stellt Überlegungen über sich als Vater an, ist erleichtert, als er es nicht ist und will »innerlich Jungfrau bleiben«. Wunderbar das Bild, »Nägel in den Nebel schlagen« zu wollen. Gut versteckt die fast schon programmatische Erkenntnis: »Man sieht immer so viel, wenn man nicht genau weiß, was man sieht.«

Er beginnt das Reisen, meist kurz, u. a. nach Paris, Venedig, Krakau, Prag (hier wird warum auch immer ein Sexmaschinen-Museum besucht), New York, Hay-on-Wye (Wales), Brüssel (»die Stadt, in der Europa hergestellt wird«), Chicago. Beobachtungen über sein Verhalten in Flugzeugen. Glücklich ist er im Unterwegssein eher selten; oft schläft er schlecht. 2008 erscheint sein erstes Buch, nun reist er auch noch zu Lesungen und ersten Preisvergaben, nach Klagenfurt oder Bremen etwa. Er wahrt Distanz zum Betriebsklatsch, spricht mit Sascha Lobo, der ihm sein neues iPhone zeigt, ist sicher, dass Ulf Erdmann Ziegler ihn für »bescheuert« hält, wundert sich über das Getuschel um Thomas Glavinic, bewundert die Autorin »C. T.« im Umgang mit ihren Kindern und fühlt sich von den homoerotischen Avancen eines gewissen P. C. einerseits geschmeichelt, anderseits pikiert. 2010 ist er besessen von der Audioaufnahme vom Jonestown-Massaker. Ein Prediger leitet Mütter an, ihre Kinder zu vergiften; das Todesröcheln ist hörbar und Setz spekuliert über das »spezifisch Weibliche (?) an dieser Spielart des abgrundtief Bösen«. Wenig später entdeckt er dann eine uralte Pendeluhr, die bei der Haushaltsauflösung einer verstorbenen Nachbarin »vielleicht zum ersten Mal« den »Wind auf der nackten Erde« spürt.

Es sind diese Kontraste, die Das Buch zum Film zu einer erfrischenden Lektüre machen. Der Titel erscheint am Ende weniger mysteriös als vorher. Man ertappt sich dabei, sofort den nächsten Band lesen zu wollen.