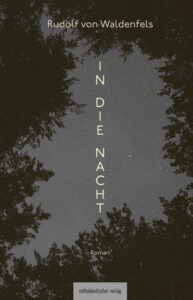

In die Nacht

Ein Mann (Mitte 40/Anfang 50) bekommt die Diagnose Blasenkrebs, und hat, so die Ärzte, vielleicht nur noch ein Jahr zu leben. Die Verzweiflung ist groß, die Welt bricht zusammen. Dann, nach einer Operation, die überraschende Entwarnung: Der Krebs »hatte ein wesentliches Stadium doch noch nicht erreicht«, er kommt »aus der Sache« »mehr oder minder unbeschadet« heraus, ohne Chemotherapie oder Bestrahlung. Ein neues Leben. Und nun?

Robert von Waldenfels zeigt uns den derart dem Tod entronnenen Ich-Erzähler in seinem Roman In die Nacht zunächst als depressiven, lustlosen Tageverplemperer. Vage ist von einer Frau und Kindern die Rede, aber die spielen kaum eine Rolle, es geht um ihn. Welcher Tätigkeit er nachgeht, erfährt man ebenfalls nicht genau; es könnte eine journalistische sein. Vor einigen Jahren hatte er, wie man nebenbei erfährt, eine große Schauspieler-Karriere ausgeschlagen und war für Jahre aus Deutschland verschwunden.

Das alles erfährt man im kaskadischen Gedankenstrom des Erzählers, der zu Beginn in einem heruntergekommenen Gebäude, das vielleicht einst von Grenzern benutzt wurde, aufgewacht ist. Hier ist sein »Refugium jenseits von Raum und Zeit«, das »Haus der vergessenen Träume«. Hier verbringt er immer wieder seine Nächte, in einem Raum, der leicht nach Kot riecht und auch sonst alles andere als einladend beschrieben wird, aber er erfährt eine Art »Heilung«. Und jetzt randalieren auf dem Gelände junge Männer, werfen Flaschen, haben ihn zum Glück nicht entdeckt und der Leser bekommt die ganze Geschichte, nein: die vielen Geschichten erzählt, die ihn nach seiner Apathie zu einem fast obsessiven Nachtgeher werden ließen, der immer wieder aufbrach, auch mit hohem Fieber delirierend oder verstauchtem Fuß herumhumpelnd. Bisweilen unternimmt er stundenlange Zugfahrten, lässt sich treiben, fährt, geht, wandert in und durch die Nacht, kampiert im Zelt im als Kathedrale empfundenen Wald und lässt sein und das Leben anderer Revue passieren.