Der Titel dieses Romans ist von feiner Doppeldeutigkeit: Vaterland. Gemeint ist nicht unbedingt das, was man sich darunter vorstellt; indirekt natürlich schon. Da wird von jemandem erzählt, der im Land des Vaters lebt, dem Land, in der die Vergangenheit nicht vergangen ist und da lebt der Vater, der Karl heißt, einst Vorzeigeobergefreiter, der vor der Reichskanzlei bei Staatsbesuchen in blankgeputzten Stiefeln die Gäste empfing, später dann ging es nach Norwegen, die ersten Toten waren Engländer, die man fotografierte, Trophäen, dann Russland, er ist Feldwebel, »Position 3351«, ein Hügel, den man »halten« muss, er kann nicht auf den einzigen Russen, der ihm dort begegnet, schießen, etwas hält ihn zurück, stattdessen schießt der Rotarmist, zwei Kopfschüsse, zerschossener Mund, er wird aus der »Matschepampe« ins Lazarett getragen. Sechzehn Mal wird Karl operiert, dann eine Pflegeanstalt, er ist nur noch ein Knochengerippe, »Mitglied im Bund der Hirnverletzten«. »Sie müssten tot sein, sagen die Ärzte« und sie schieben ihn zur Anschauung in die Hörsäle der Universitäten.

Es ist aber auch die Geschichte von Louise, damit beginnt alles, wie sie, die kleine Louise, ihren Vater, den Kutscher, bewundert und verehrt; Kindheitsidylle. Und dann passiert das, was nicht passieren darf, der Vater wird krank, todkrank, er »beleidigt« sie mit seinem Tod und nun ist sie mit Heinz, dem Bruder, und der überforderten Mutter alleine und sie müssen sich durchschlagen. Es sind die 1920er oder 30er Jahre, Louise nimmt eine Bürostellung an, irgendwie lernt sie Karl kennen, eine konfessionelle »Mischehe«. Das Paar zieht von Quedlinburg ins Rheinland, Marie wird geboren. Nach den Schüssen auf Karl besucht sie ihn Wochen oder Monate später, wird zu seinem Bett geführt und dann sagt sie das, was er nie vergessen wird: »Schwester, das ist nicht mein Mann. Das ist nicht mein Mann. Nicht mein Mann …«. Immer wieder. Trommelfeuer.

Lange bleibt Karl im Pflegeheim und Louise hat einen Verehrer, Gunther, das schlechte Gewissen plagt sie, obwohl nichts passiert, außer ein Kuss vor der Haustür, und dann sitzt plötzlich Karl in der Wohnung, wurde entlassen und alles wird anders. Als die Amerikaner schon in der Stadt sind, wird der sehnlichst erwartete Sohn geboren, Michel soll er heißen, später Michael, neun Pfund, ein Prachtkerl, aber Michel sagt nichts, atmet nicht, er ist tot. Louises Lebenstrauma. Waren es die Tropfen, die die Geburt erleichtern sollten? War es der Abend mit Gunther, der Kuss, eine Rache?

Es sollte sechs Jahre dauern, bis »der Junge« geboren wurde, auch er heißt Michel, ein späterer Michael, dem ersten Michel wie aus dem Gesicht geschnitten, alles gleich, nur lebendig und fidel. Und hier beginnt sie erst, die zweite Geschichte des Vaterlands mit all ihren Brüchen, ausgelebten und unterdrückten Leidenschaften, dem Lebenszweifel und ‑ekel von Louise und dem auftrumpfenden Karl, der beim Sonntagsskat immer alle schlägt, Kreuzworträtsel löst, alte Witze erzählt. Rheinische Geselligkeit, die auch nicht gestört wird durch den einstigen »Querulanten« und Verteiler »illegaler Schriften« Hillebrandt, der ihn vor allen ein »Nazischwein« nennt und seine »Zahlen« zeigt.

Von nun wechselt die Perspektive nicht mehr zwischen Louise und Karl, sondern es werden Episoden aus Michels/Michaels Leben erzählt, der fast bis zum Schluss »der Junge« bleiben wird. Man liest von der Verachtung des Jungen seinem Vater gegenüber, was dieser damals getan (oder auch nicht getan) hat, der Verzweiflung der Mutter, die ausbrechen will (sogar eine Flucht zu Verwandten in der DDR erwägt und bei einem Besuch kindlich naiv den Gunter von vor zwei Jahrzehnten sucht), der wilden Affäre des teilgelähmten Vaters mit Martha, der wohlhabenden, verheirateten Richterin im Ort, die jäh endet, dem Scheitern des Malergeschäfts (Gerichtsvollzieher gehen ein und aus), die Anbiederung der ganzen Familie an den betuchten Onkel, der am Ende des Sonntagsbesuchs 50 Mark unter dem Telefon liegen lässt. Da ist der Schüler, der sich Putzgers Historischen Weltatlas wünscht und später, als Student mit langen, blonden Haaren zum »Anarcho-Syndikalisten« wird. »Niemals wie der, niemals wie die«, schwört er. Dann, als doch noch ein kleiner Wohlstand kommt, weil der Vater nach der Liquidierung des Geschäfts inzwischen Versicherungen verkauft, erkrankt die Mutter an Krebs. Zusammenrücken. Tod.

Alles schon mal irgendwo gelesen, gehört, gesehen?

Mag sein. Aber nicht in dieser Sprache, diesem atemlosen Rhythmus, der Aufzählungen manchmal nicht mehr durch Kommata trennt, etwa wenn es um die »Wehmut Sehnsucht Traurigkeit« in den Augen der Kneipengänger geht oder wenn der Vater sich in ein Netz aus »Träumen Fantastereien Deutungen« zu verstricken scheint. Wenn Sätze nicht durch Punkte beendet, sondern durch einen kursiv gesetzten Background-Chor unterbrochen werden, mal kommentierend, mal ironisch; mal böse, mal milde. Nur dazu da, um Stimmung zu erzeugen, zu verstärken oder – seltener – umzuleiten. Das Erzählen im Präsens saugt den Leser in die kammerspielartigen Szenerien. Nur selten wird abgerückt vom personalen Erzählen, dann verwandelt sich der Junge kurz zum »Ich«, eine Beschwörung, fast ein Gebet, als Selbstbehauptung gegenüber dem Vater: »Ich bin dein einziger Sohn, den du lieb hast auf deine Weise und der dich nicht lieb haben kann auf seine Weise, und ich verschone dich nicht, denn du warst immer tot und bleibst immer tot und sollst immer tot bleiben und mich niemals finden von Ewigkeiten zu Ewigkeiten …« Ja, der Katholizismus spielt im Rheinland noch eine Rolle und Michael kann es nicht abschütteln, selbst als Kommunist.

Inmitten des Erzählflows verhaken sich abrupte Tempowechsel. Dann werden Augenblicke derart zeitlupenartig verdichtet, das sie zu Unvergessbarkeitspflöcken im Leser-Gedächtnis werden. Da ist etwa das Ereignis auf der Höhe 5531 oder das Versinken des Jungen in die historischen Karten des Weltaltlas. Aber vor allem die Sterbeszenen, der Tod von Louises Vater, das Sterben von Michaels Mutter mit 62, die nie aufgegebene Distanz des Jungen ihr gegenüber, die er später so oft bereuen und ihn fast zerfressen wird, besonders sein Fernbleiben beim 60. Geburtstag, als die Mutter so sehnsüchtig auf einen Glückwunsch wartete, während er in Großbritannien war. Überhaupt, Liebesbeweise, Berührungen gibt es in dieser Familie so gut wie nie. Außer Karls Verhältnis zu Martha, als bereits eine Berührung reicht, um ihn wahnsinnig vor Geilheit zu machen. Dann, Jahre später, der Tod des oft totgesagten und immer wieder aufgestandenen Vaters. Michael ist nun 50, es ist nun das »Ende der Kindheit«.

Verblüffend, wie wenig man bis dahin vom »Jungen« erfahren hat. Er macht Filme, schreibt Bücher. Und dann erwischt es auch ihn. Mit 40 bereits Hodenkrebs, geheilt, später dann, nach dem Tod der Eltern, Prostata und Leber. Behandlungen, Hoffnungen, Schmerzen, Szenen aus der Onkologie. Schließlich Loslassen. Der Krebs als Fluch der Familie. Zum Schluss »der Heilige Geist«: Träume von ihm und den Eltern aus einer anderen, phantasierten Zeit.

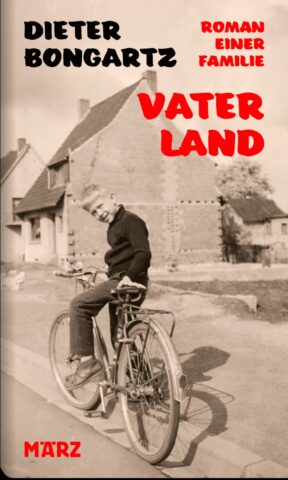

Spätestens am Ende ist klar, dass der Autor des Romans vieles von diesem Michael hat. Dieter Bongartz war Kinderbuchautor, drehte Dokumentarfilme für das Fernsehen, schrieb Drehbücher u. a. für Märchenfilme und thematisierte in Büchern und Filmen den Rechtsextremismus in Deutschland. Er starb 2015. Zehn Jahre nach seinem Tod liegt nun Vaterland vor, ein wuchtiger, zugleich expressiver wie filigran-zarter Roman. Großartig, das es diesen Roman gibt.