Ein Wunder widerspricht dem Gegebenen, dem Selbstverständlichen und der Erfahrung: Es ist etwas Unmögliches, das uns, nicht dadurch dass es gedacht, sondern dadurch dass es beobachtet wurde, aus der Fassung bringt. Dieses »archaische« Verständnis des Wunders impliziert eine Unauflösbarkeit: Der Mensch kann es nur als gegeben akzeptieren, bestenfalls ehrfürchtig bezeugen, aber nicht begreifen: Es übersteigt ihn und seinen Verstand. Weiterlesen

Das Stöhnen der Verlage

Vor einigen Wochen erschien im Zeit-Magazin eine Art Portrait des Schriftstellers Maxim Biller. Ich hatte es im Strom all der Links übersehen, vermutlich auch, weil ich Biller als Autor zu wenig kenne. Bekannt sind mir einige seiner Polemiken und natürlich die Auftritte im »Literarischen Quartett«, aus dem er sich kürzlich selbst hinauskatapultierte.

Willeke überschreibt seinen Text mit einer Diagnose: »Der Unzumutbare«. Oberflächlich betrachtet wird von mehreren Begegnungen berichtet und die Biographie Billers skizziert. Man erfährt u. a. dass der mittelmässige Daniel Kehlmann zu Billers Freunden gehört. Mit fortschreitender Lektüre wird die Sozialarbeiter-Metaphorik Willekes immer unerträglicher, denn er möchte Biller irgendwie vor sich selbst beschützen und findet »Erklärungen« für dessen zuweilen affektiertes Verhalten. Die Botschaft: Was könnte aus dem Raubein werden, wenn er erst einmal gute Manieren hätte. Aber »gegen irgendwas oder gegen irgendwen rennt er immer an« konstatiert Streetworker Willeke und fragt einigermaßen resigniert: »Warum nur?« Denn er »könnte es sich so einfach machen, aber er macht es sich so schwer. Wäre er ein bisschen konzilianter, ein bisschen weniger stur, dann könnte er dank seines Wortwitzes und seiner Klugheit ein gern gesehener Autor sein, um den sich Fernsehsender reißen. Aber er ist bereit, sich selbst zu schaden, nur um seine Unabhängigkeit zu dokumentieren.«

Willeke versteht das nicht. Und ich verstehe Willeke nicht. Wenn Biller nämlich genau so wäre, wie er, Willeke, es möchte, dann wäre Biller eben nicht mehr Biller sondern einer dieser weichgespülten Literaturbetriebspüppchen, die sich auf blauen, roten oder sonstfarbigen Sofas lächerlichen Fragen von ebenso lächerlichen Kritikerimitationen gefallen lassen nur um ihre allzu oft maximal durchschnittliche Reißbrettprosa am Zweibuchimjahrleser zu verkaufen. Weiterlesen

Wir bombardieren.

Herr Präsident, Herr Generalsekretär, verehrte Delegierte, meine Damen und Herren,

ich möchte zu Beginn an eine der schwersten Stunden der Vereinigten Staaten in deren jüngster Geschichte erinnern, an unsere eigene Verletzlichkeit und die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit: Als am 25. Mai 1995 die MiG- und Soko-Verbände New York erreichten und die ersten serbischen Bomben fielen, erfüllten unsere Verbündeten ihre Pflicht: Es war der erste Bündnisfall der NATO und wir danken unseren westlichen Partnern noch heute für deren Unterstützung zur Abwehr der serbischen Aggression. Wir haben, als Nation, dadurch zweierlei mit den Augen der unmittelbar Betroffenen zu sehen gelernt: Den Respekt vor der Souveränität anderer Staaten und die Wichtigkeit des Gewaltverbots der Vereinten Nationen. Weiterlesen

Germanys next Topwriter

Ich hatte gerade 10 der 14 Texte gelesen, als mich eine Mitteilung eines Twitter-Followers erreichte: »Ihr konsequentes Schweigen zum Blogbusterpreis stimmt mich nachdenklich.«

Tatsächlich hatte ich die Longlist-Leseproben erst einige Tage zuvor entdeckt. Den Blogbuster-Preis hatte ich fast schon vergessen; die teilnehmenden Blogger verfolge ich nur sehr unregelmässig. Zuweilen konnte man von Auswahlqualen lesen, wobei ich mich frug, warum man so etwas mit Namensnennungen öffentlich macht, aber nach den Statuten war das möglich. Erst die Implementierung eines neuen literarischen Kanon in der »Literarischen Welt« durch den mittlerweile unvermeidbaren Denis Scheck liess mich an den Preis denken, war doch eben jener Scheck als Zugpferd dabei. Weiterlesen

Martin Walser: Statt etwas oder der letzte Rank

Martin Walser ist vor einigen Tagen 90 geworden und wer wollte, konnte hierüber einiges sehen und hören. Man fuhr mit ihm filmend im Retro-Mercedes mit Wackeldackel (Kennzeichen: FN MW-27) zu Tagestouren rund um den Bodensee. Dabei wurden natürlich alle wichtigen Fragen erörtert. Auf dem Bildungssender ARD-alpha lief ein Portrait, das aus Zusammenschnitten öffentlicher Stellungnahmen und Reden Walsers und seiner Gegner bestand. Die Gegner nennt Walser in seinem neuen Buch »Feinde«; Gegner seien ihm gleichgültig gegenüber gewesen, Feinde hätten versucht, ihn zu verhindern oder elementar zu schaden.

Schon bin ich in die Falle getappt und habe wieder einmal einen »neuen« Walser zur Hand genommen. Ich muss gestehen, dass mir die manieristischen Satzornamente Walsers nie zugesagt haben. Es gab einige vergebliche Versuche (schnelle Lektüreabbrüche). Womöglich hatte ich irgendwann zu sehr den Imitationswillen zum dahinterstehenden Vorbild wahrgenommen; das Vorbild, dass er vermutlich ob der Unerreichbarkeit oft angriff und dessen Figuren einmal sogar als »Sammeltassen-Monstren« charakterisierte. Aber vielleicht tue ich Walser auch unrecht, wenn ich bei diesem Aphorismus primär an seine Romane denke.

Nur einmal konnte ich Walsers Literatur genießen, weil die Girlanden etwas sparsamer geknüpft waren als sonst, vielleicht weil es um seine Mutter und seinen Vater ging, die man nicht durchpsychologisieren konnte oder wollte. Das war der »Springende Brunnen«, der – einigermaßen vorhersehbar – mit lächerlichen Kritikastereien versehen wurde, weil Walser die Erwartungen der Nachgeborenen nicht erfüllen wollte und auf seine eigenen Erinnerungen bestand. Weiterlesen

Stefan Aust und die Wahrheit

Nachdem die Hörer des Deutschlandfunks am 19.3. schon Stefan Austs Meinung über den Schulz-Hype im Interview erklärt bekamen, folgte zwei Tage später ein Gespräch mit ihm über den Journalismus und den »Wahrheits«-Begriff.1 Aust, Herausgeber und Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt und demzufolge immer noch an zentraler Stelle des deutschen Journalismus, bekennt, dass er ein Problem mit diesem Begriff habe. Dieser ist allerdings nicht philosophisch gemeint, sondern, so Aust, liegt darin begründet, dass man viele Informationen auf unterschiedliche Art interpretieren könne. Es sei immer im Auge des Betrachters, wie man etwas sehe. Demzufolge, so die Schlussfolgerung, kann es keine »Wahrheit« geben bzw. der Wahrheitsbegriff sei dehnbar.

Die Äußerung ist interessant, weil sie das Grunddilemma des Journalismus auf den Punkt bringt. Aust ist mit dieser Sicht nicht alleine. Auch ein Roland Tichy (der mit Aust außer seiner Profession nicht viel gemeinsam haben dürfte) vertritt diese These: Ein Journalist informiert sich über einen Sachverhalt und bewertet diesen. Diesen Extrakt publiziert er dann. Weiterlesen

Bis 27.9.2017 im Netz verfügbar. ↩

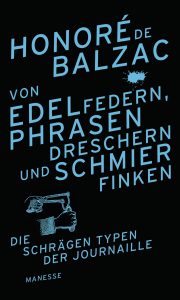

Honoré de Balzac: Von Edelfedern, Phrasendreschern und Schmierfinken

1977 erwarb der Literaturkritiker, Journalist und Übersetzer Rudolf von Bitter in einer Ausgabe des Verlegers Jean-Jacques Pauvert für 5,40 FF den Text Monographie de la presse parisienne aus dem Jahr 1843 von Honoré de Balzac. Vierzig Jahre später legt er nun erstmalig in deutscher Sprache die Typenlehre der Pariser Presse zusammen mit einem klugen Nachwort und einem umfassenden Personen- und Publikationsverzeichnis vor. Die Schrift bildet den Kern des Manesse-Bändchens mit dem übertrieben reißerischen Titel Von Edelfedern, Phrasendreschern und Schmierfinken (keine Sorge: das Wort »Schmierfink« kommt gar nicht vor).

Balzacs Typologie des Journalisten und Kritikers ist ein Konglomerat aus Polemik, Persiflage und Philippika. Obwohl der Text 173 Jahre alt ist, erscheinen die beschriebenen Ordnungs- und Gattungscharakteristika von einer je nach Sichtweise bewundernswerten oder niederschmetternden Frische. Immerhin scheint er damit auch heute noch ins Herz zu treffen: Dina Netz, die Anfang des Jahres für den DLF-»Büchermarkt« Rudolf von Bitter zu dem Buch befragte, kam bei der Lektüre ein »Geschmäckle« auf und sie schlägt einen Haken zu den aktuellen »Lügenpresse«-Vorwürfen. Darauf muss man erst einmal kommen.

Zurück zum Meister. Balzac unterscheidet zwei »Ordnungen«: Den Publizisten (gemeint ist der politische Journalist) und den Kritiker. Den Publizisten gliedert er in acht »Gattungen«: Journalisten, Politiker, Pamphletist, Nihiloge, Publizist mit eigenem Ressort, Monothematiker, Übersetzer und den Autor mit Überzeugungen. Bei der Charakterisierung des Journalisten entwickelt Balzac ein hierarchisches Modell mit fünf Untergruppen, genannt »Arten«. Oben in der Rangfolge steht der »geschäftsführende Chefredakteur-Eigentümer-Direktor« (»Graf Gernegroß«); die Schnittmengen mit dem adäquaten heutigen Typus liegen nahe bei 100%. Daneben gibt es den meist anonym bleibenden »Tenor«, der Aufmacher-Macher, ein »Quarkschläger« mit einer »gewissen Menge von vorgefertigten Sätzen«. Schließlich den ehrlichen »Schreiber von Hintergrundartikeln«, der im Betrieb wenig geschätzt wird. Keine Zeitung kommt ohne das »Faktotum«, dem Chef vom Dienst, aus und ganz unten stehen dann die »Kämmerlinge«, die Protokollanten der Politikerreden, übertragen auf das heutige Metier sind es die Presseerklärungsabschreiber und ‑umformulierer. Weiterlesen

Rezension

Dieses dünne Buch mit dem schmucklosen, früher vielleicht lachsrosafarbenen, jetzt nur noch verjährten Einband hat ein halbes Jahrhundert in den schwach belüfteten Tiefen einer Bibliothek auf dich gewartet, in fremder, verständnisloser Umgebung, Tausende Kilometer von seinem Entstehungsort entfernt. Aus der Gruft befreit, gewinnt es im Handumdrehen seine kindliche Spielfreude zurück: »Fang mich, such mich, ich bin der Wind!« Und du darfst lange darin suchen, bis du in dem kleinen Labyrinth, das dem großen Labyrinth der Bibliothek eine lange Nase dreht, endlich auf die dir bestimmten Sätze stößt: »Es war eine Nebelnacht, und wir kreuzten uns. Jeder von uns ging weiter, aber in entgegengesetzte Richtungen. Es ist wie ein Schlaf, von dem man nicht erwacht, und wacht man endlich auf, findet man nicht zu sich selbst zurück. Es ist wie ein Schlaf, der einem die Lider zudrückt, auch wenn die Lichter tanzen.«